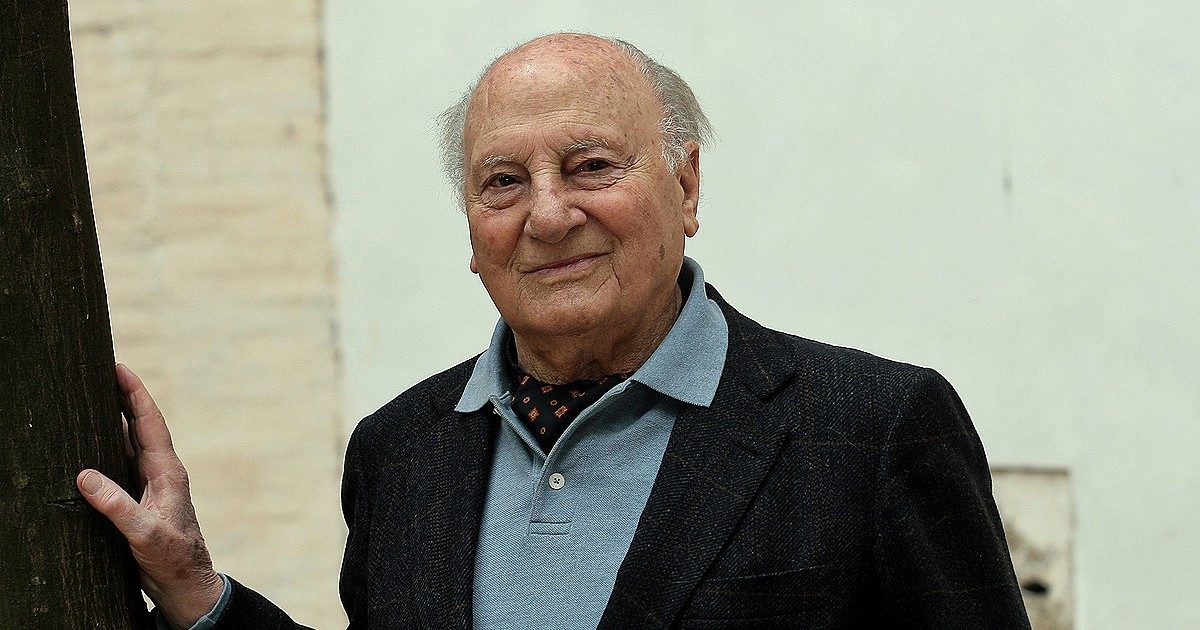

“Per uno scrittore nascere a Napoli comporta sempre un pedaggio da pagare”. Non poteva raccontare e raccontarsi meglio Raffaele La Capria, morto a 99 anni a Roma la scorsa notte, nel suo rapporto durato quasi un secolo con il capoluogo partenopeo che gli aveva dato i natali ma che era diventato una sorta di chiaroscuro pregiudiziale e interpretativo dei suoi romanzi e scritti. Amore e odio, vicinanza e lontananza, La Capria, che fin da ragazzo si era trasferito a Roma e lì vi rimase per il resto della vita, mise Napoli al centro dei suoi romanzi, sfondo antropologico culturale criticato politicamente con veemenza, e sfiorato dallo sperimentalismo stilistico, ad esempio nelle vicende di Massimo De Luca, protagonista del premio Strega 1961, Ferito a morte. De Luca, studente di Giurisprudenza pronto a seguire l’amico marxista verso Roma, è immerso in questa Napoli borghese apatica che si lascia trasportare verso una nuova era di progresso senza incidere, decidere, scegliere. La contrapposizione tra lo sfondo urbano intellettuale e la necessità di fuga del singolo è la crepa, la fenditura dove si posiziona l’inerzia di uno dei romanzi più intriganti e riusciti, nonché ingiustamente mai troppo ricordati, della letteratura novecentesca italiana. Il ripudio del silenzio borghese fa essere, tormentare, esigere al protagonista del romanzo, bimbo e adolescente in quel di Posillipo, un distacco plateale e ricercato, un allontanamento che sa di doloroso convincimento.

Purtroppo fu tale il successo e il riconoscimento di Ferito a morte, nonostante La Capria avesse poi in 50 anni pubblicato diversi romanzi e numerosi saggi, che l’etichetta del “made in Naples” (la citazione è proprio dello scrittore) non gli si scucì facilmente di dosso. “Io però dico – senza voler nulla rinnegare della mia identità – che i miei libri, anche quando parlano di Napoli, parlano prima di se stessi, cioè di come sono scritti, e poi di Napoli”, spiegava La Capria in un lungo articolo pubblicato su Left nel 2003. “Dico che una cosa è parlare di Napoli e un’altra cosa è essere parlati da Napoli. Io ho la pretesa nei miei libri di aver parlato di Napoli e non di essere stato parlato da Napoli, anche se senza la mia identità napoletana e il mio poetico litigio con la città, forse quei libri non li avrei mai scritti”.

È quella Napoli disgraziata e corrotta che affiora dal film Le mani sulla città di Rosi (1963), descritta nella sceneggiatura dallo stesso La Capria e dal regista suo conterraneo, anche lui napoletano poi diventato romano, come luogo in improvviso e progressivo disfacimento morale e umano. Qualcosa che volente e nolente ti si appiccica addosso, scava, rimane, ribolle. Non basterà quell’Amore e psiche, altro capitolo letterario dei primi settanta, dentro una Roma brulicante anni di piombo, a spostare La Capria dall’immaginario napoletano. Nemmeno quello splendore di script pacifista, sempre con l’amico Rosi, per il film Uomini contro (alla base ovviamente c’era Emilio Lussu) o quel Cristo si è fermato a Eboli, dove mescola la sua parola con quella di Rosi, Tonino Guerra e dell’originario Carlo Levi. La Capria penzola sempre su Napoli quasi che fosse un destino munifico e allo stesso tempo beffardo a ricondurlo lì e a stuzzicarlo nel profondo, con quel moto di stizza che lo spinse più volte, amorevolmente a voler essere distinto da Ermanno Rea o dalla Ortese: ammirazione, rispetto, ma per favore non confondetemi con loro, preferendo “annegare ogni differenza nelle acque del Golfo di Napoli”.