29 dicembre 2010, Madison Square Garden, New York. Prince ha appena eseguito due canzoni con quella sua aurea magnetica che manda in estasi l’arena simbolo di Manhattan. A un certo punto, una piattaforma sparisce nel piano sotterraneo per riemergere con una donna fasciata in un corpetto color sabbia, una gonna di petali e tulle e i capelli neri sciolti sulle spalle. Sembra una modella, se non fosse per le gambe tornite e le spalle larghe. Che ci fa lì, accanto alla star della serata, al folletto di Minneapolis? “Ladies and gentleman, Misty Copeland”. Il pubblico esplode. Quella che sembrava una modella comparsa dal nulla, è la solista afroamericana dell’American Ballet Theatre di cui tutti, l’indomani, giornali e media, parleranno. Copeland, che ha i piedi fasciati nelle scarpe a punta, si avvicina a Prince, che sta al pianoforte, e “con lui” balla un sensuale passo a due sulle note di The Beautiful Ones. Le star, quella sera di dodici anni fa, saranno due: Prince e Misty Copeland.

Il talento e il genio di entrambi è – e lo era nel 2010 – indiscutibile. Ma che cosa differenziava il cantautore e la ballerina afroamericana, ancorché fossero entrambi sullo stesso palco, nell’immaginario collettivo? È presto detto: l’Occidente (discorso a sé meriterebbe l’Italia) trovava normale che ci fossero, a esibirsi, cantanti e musicisti neri, ma non ballerine. Detto meglio: il mondo del balletto classico non era pronto – e non lo è ancora del tutto – a una solista afroamericana, per di più esteticamente lontana dal canone della ballerina (bianca) dal fisico asciutto, etereo.

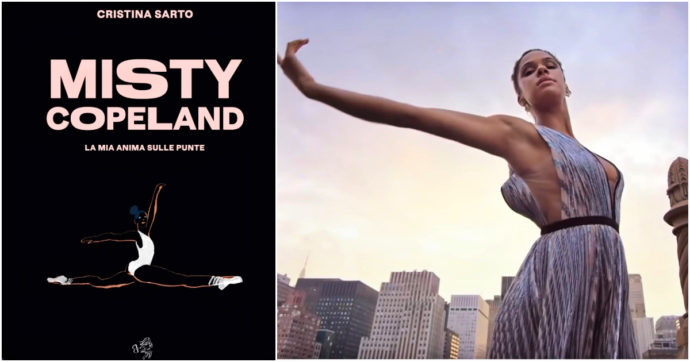

Cinque anni dopo, nel 2015, Misty Copeland diventa la prima étoile afroamericana nei 75 anni della più importante compagnia di ballo degli Stati Uniti, l’American Ballet Theatre. La sua storia viene ripercorsa nel bel libro di Cristina Sarto, Misty Copeland – La mia anima sulle punte, edito da Battaglia Edizioni (181 pagine, 15 euro). Origini povere – è la più giovane di quattro figli allevati, di fatto, dalla madre, a cui se ne aggiungeranno altri due, “acquisiti” – tanto che la famiglia, dopo l’ennesimo trasferimento, a Los Angeles, vive in una topaia, per terra, coi cuscini buttati qua e là e i sacchi a pelo che non bastano per tutti. Quella di Copeland è una storia da film, un’autentica storia di riscatto: si affaccia alla danza classica tardi, a 14 anni, ma con una tenacia fuori dal comune – e, come detto, un talento indiscutibile – si fa largo in un mondo che la considera come una “stranezza”, una cosa fuori posto. Per una sola ragione: il colore della pelle.

Ma Copeland è troppo brava: entra nel San Francisco Ballet; poi, accanto a ballerine che provengono solo da famiglie agiate, nell’American Ballet Theatre. Prima da quadrille, o commoner, cioè quegli artisti che prendono parte alle coreografie corali; poi diventa solista e, infine, principal dancer.

Da quella serata al Madison Square Garden insieme a Prince (ne faranno altre, insieme, in giro per il mondo) Copeland è diventata, oltreché un’attivista, un simbolo: la prova vivente che l’estetica del balletto, fatta di ballerine filiformi con l’aspetto da bambine, possa cambiare. A partire dal colore della pelle, passando per un fisico più sano e inclusivo, fino all’estrazione sociale. “In quanto afroamericani, tutti si aspettano che in ogni situazione ci muoviamo in punta di piedi – ha detto Copeland – che ignoriamo offese che molte volte sono dettate dall’ingenuità, ma a volte sono volontarie. Per noi è come dover eseguire un’altra danza, per accertarci che le persone bianche intorno a noi non abbiano dei sensi di colpa o forse non si sentano a disagio”. Copeland subisce discriminazioni fuori e dentro la compagnia di ballo. Ed è per questo e altri motivi che scende in strada col movimento Black Lives Matter, facendosi portavoce dei diritti della comunità afroamericana. In mezzo, l’impegno per l’educazione alimentare (Barack Obama la nomina President’s Council on Fitness, Sports and Nutrition) e quello per avvicinare alla danza bambine e bambini che vengono da famiglie indigenti. Ma non c’è solo questo. Copeland, icona, viene inseguita da decine di marchi pubblicitari: Under Armour, Lavazza, Seiko, Pantene, Estée Lauder, Theory. “I will what I want”, dirà in uno di questi spot. Un messaggio potente, senza dubbio, per chi la considera un esempio. Ma con un’amarezza, di fondo, per chi si confronta con la vita di Copeland. E cioè che ci sia ancora la necessità, oggi, di doversi attaccare a una storia di riscatto in una società che si definisce civile.

Twitter: @albmarzocchi

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it

Articolo Precedente

L’utero è mio e lo gestisce Giorgia