“Amor mi muove“. La scritta fatta a mano era sulla fiancata del pulmino che passava a prendere figli di contadini e orfani di guerra. C’era chi alla mattina lavorava nei campi e dopo, stremato o con qualche scampolo di energia, si sedeva sui banchi. La scuola media – dedicata alla memoria di Enrichetta Zanni Raiberti, una benefattrice locale -era quella di avviamento professionale voluta da don Arrigo Beccari, parroco di Rubbiara, paesino nelle campagne del Modenese tra Gaggio e Nonantola. Zona di trattori e sudore, famiglie allargate e miseria. Siamo nel dopoguerra. Solo l’amore poteva guidare quel pulmino, perché i soldi per la benzina erano pochi. Con quella scritta don Arrigo ironizzava sul grano che mancava. Come insegnanti aveva arruolato giovani di quelle parti, studenti o laureati. Pochi mezzi, ma cosa importa. Poteva respirare, vivere.

Era un prete di quelli autentici, di quelli che hanno lo sguardo di chi non sfida nessuno e provvedono come possono ai bisogni di chi hanno davanti. Che non chiudeva mai la porta della canonica perché quella era la casa dei suoi parrocchiani. Dall’italiano raro e dal dialetto facile, vicino alla gente e attento al nocciolo della questione cristiana. L’aiuto al prossimo, la fede in Dio. Era tutto lì. Ideali sempre praticati e mai tradotti in discorsi ad effetto. Era stato parroco di Rubbiara dal ’39 all’80. Era arrivato che aveva solo 30 anni e da sei era prete. Un prete antifascista che nella soffitta della canonica stampava materiale di propaganda contro il regime e dava rifugio a ebrei modenesi e ferraresi che venivano poi sistemati in luoghi sicuri. Amato dalla gente, che ha trasformato quella parrocchia in un perno della resistenza emiliana.

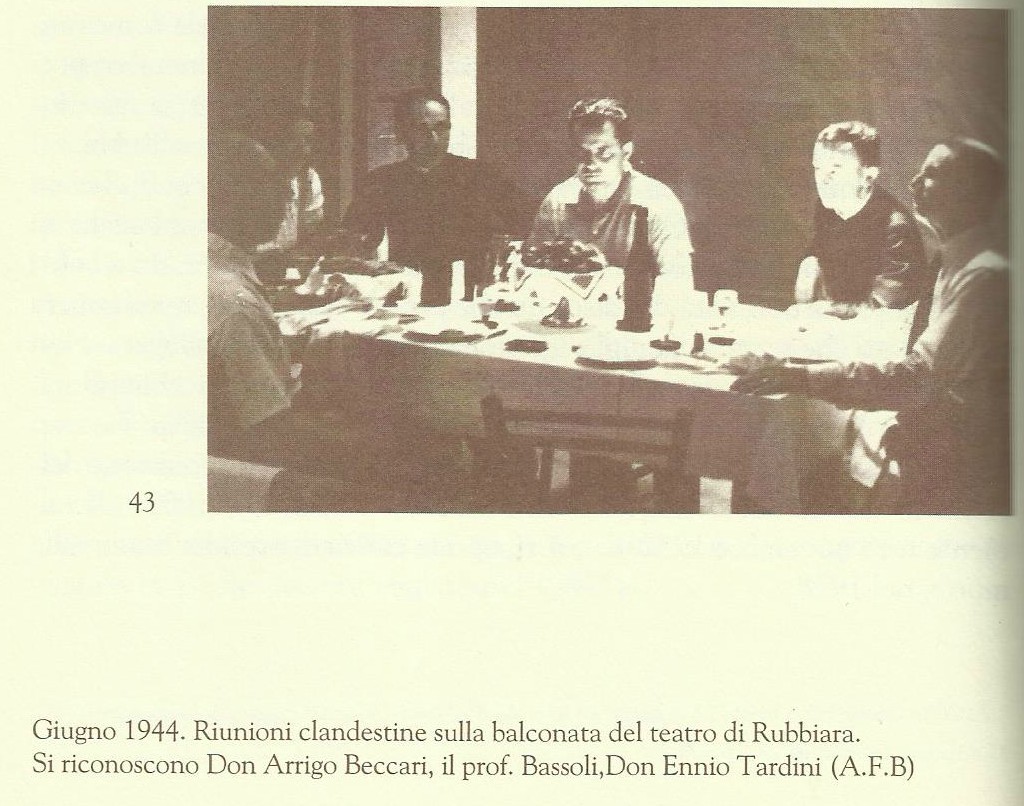

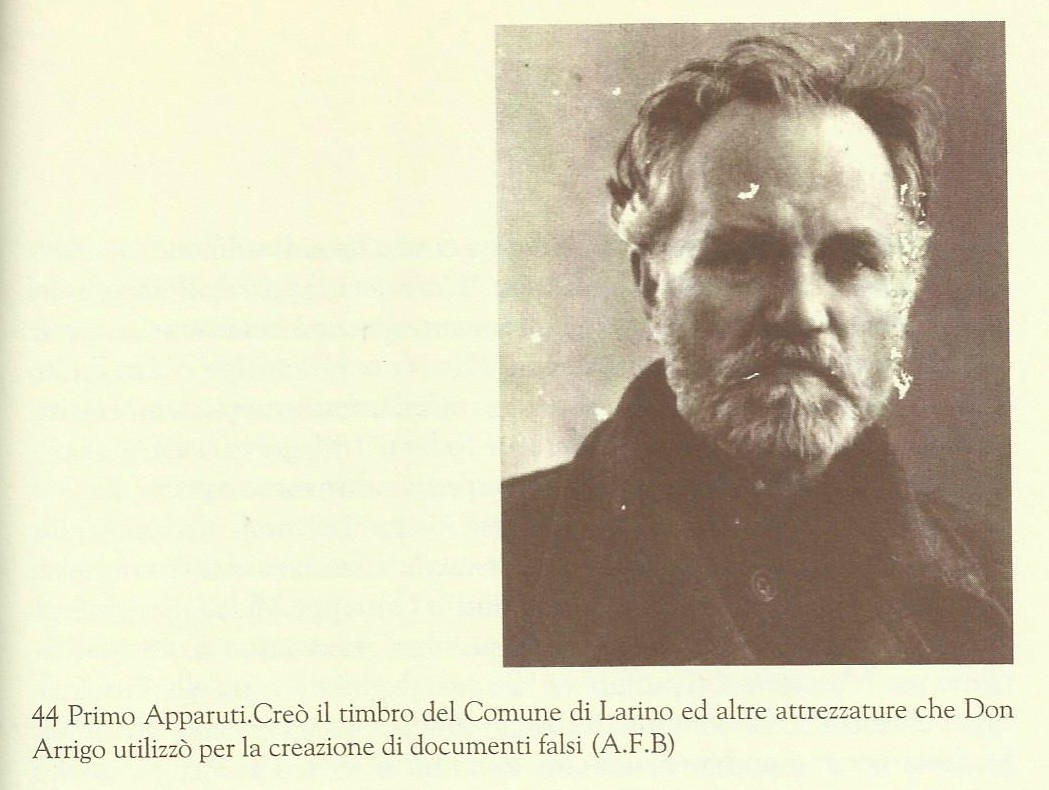

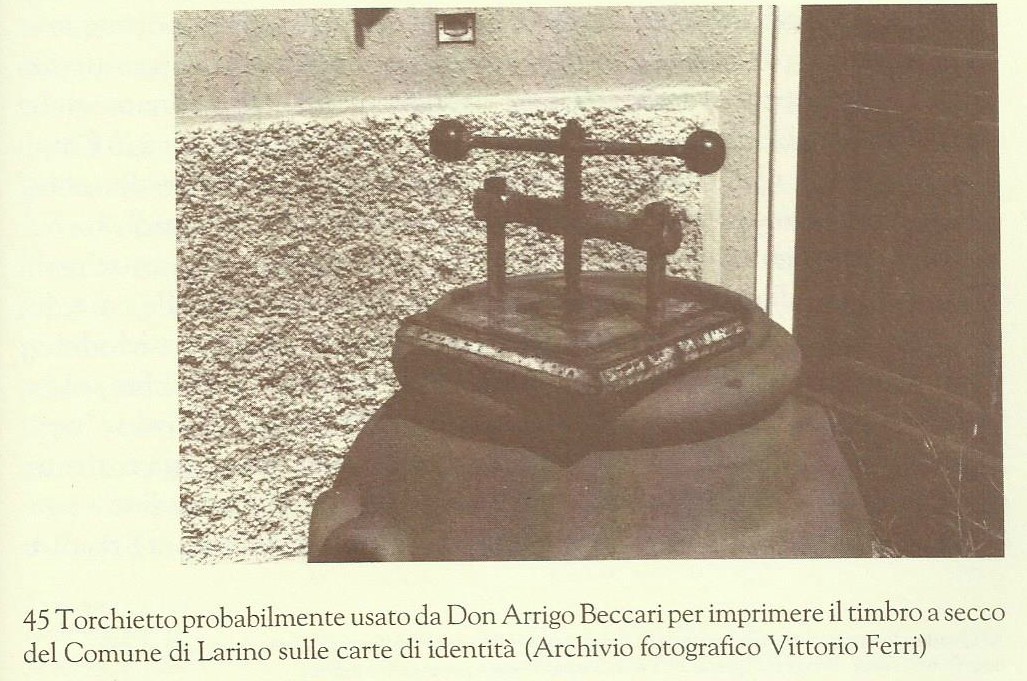

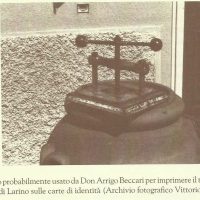

Quello che lo farà passare alla storia risale all’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio in cui i nazisti occupano il Modenese. La situazione precipita anche a Villa Emma, la tenuta di campagna vicino a Rubbiara dove avevano trovato rifugio 73 giovani ebrei che sfuggivano dalle persecuzioni. Per loro don Arrigo deve trovare una soluzione. Insieme all’amico medico Giuseppe Moreali pensano alla sistemazione: una trentina finiscono nascosti in seminario travestiti da seminaristi, alcune ragazze fingono di essere novizie tra le suore, altri ancora si nascondono in alcune case a Nonantola. Tutti sistemati in meno di due giorni, perché il pericolo è grande. Bisogna pensare anche ai documenti per farli scappare: don Arrigo e Giuseppe trasformano la canonica e il seminario in stamperie clandestine di carte di identità e fogli rosa che funzionavano da lasciapassare anche col coprifuoco. Tutti falsi, in modo da fare partire quei ragazzini per la Svizzera. Non ce la fanno il piccolo Salomon Papo, malato, che morirà ad Auschwitz, e il bidello di Villa Emma Goffredo Pacifici. Gli altri sfuggiranno alla deportazione. Tanti di loro, dopo la Svizzera, andranno in Israele. Ma don Arrigo rimane dov’è. Un suo collaboratore viene catturato e fa il suo nome. Lui sa della soffiata dal vescovo, che lo chiama il giorno prima del suo arresto. Ma lui non scappa, metterebbe in pericolo chi lo sta aiutando. Brucia le carte compromettenti per non inguaiare chi fino a quel momento ha lavorato in clandestinità con lui, poi aspetta che i nazisti lo vengano a prendere. Arrivano, lo torturano per una settimana. Lui non parla: condannato a morte, viene portato nel carcere di San Giovanni in Monte, a Bologna.

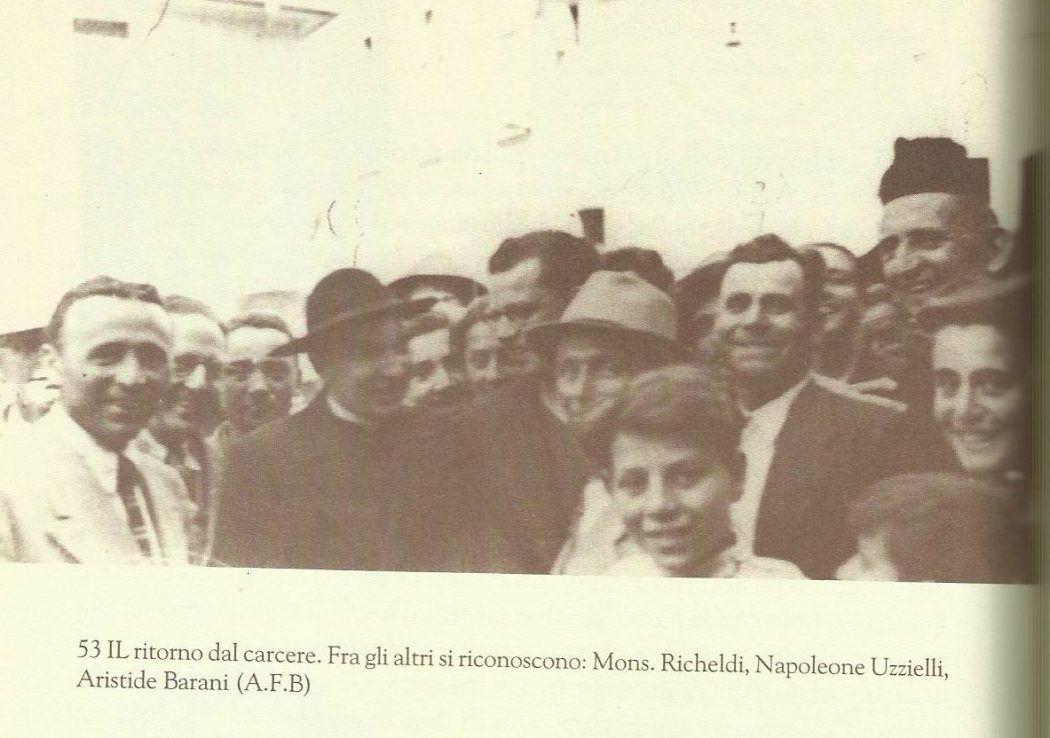

In cella prega e aspetta. Sono in tre preti, tutti in attesa dell’esecuzione. Una suora di clausura, una superiora, li va a trovare. Le chiedono di pregare per loro perché la fine è vicina. Il 20 aprile del 1945 i tedeschi se ne vanno da Bologna: non fucilano i tre prigionieri, ma li portano con loro a Modena, nel carcere di Sant’Eufemia. Il 21 scappano definitivamente, davanti alla cella non c’è più nessuno. Sono vivi, e liberi. Don Arrigo torna a casa e va a trovare quelle suore per ringraziarle: le loro preghiere lo hanno salvato. Ma la superiora che avevano incontrato in cella era sicura che sarebbe andata così perché, gli spiega, tre delle suore del suo convento, tra le più giovani, avevano fatto voto della loro vita al posto di quella dei tre preti. Erano morte poco dopo, senza nessun motivo apparente. Per 62 anni, ogni giorno, don Arrigo ha pregato per chi gli aveva salvato la vita. Conservava la foto delle tre religiose dentro il suo breviario. Questa era una storia che lui raccontava, con pudore. Per ricordare a se stesso e agli altri che siamo in prestito e che ogni giorno è regalato, dopo la guerra aveva comprato una bara. L’aveva trasformata in una libreria con tre ripiani. Gli serviva da monito, gli suggeriva che il tempo non è nostro.

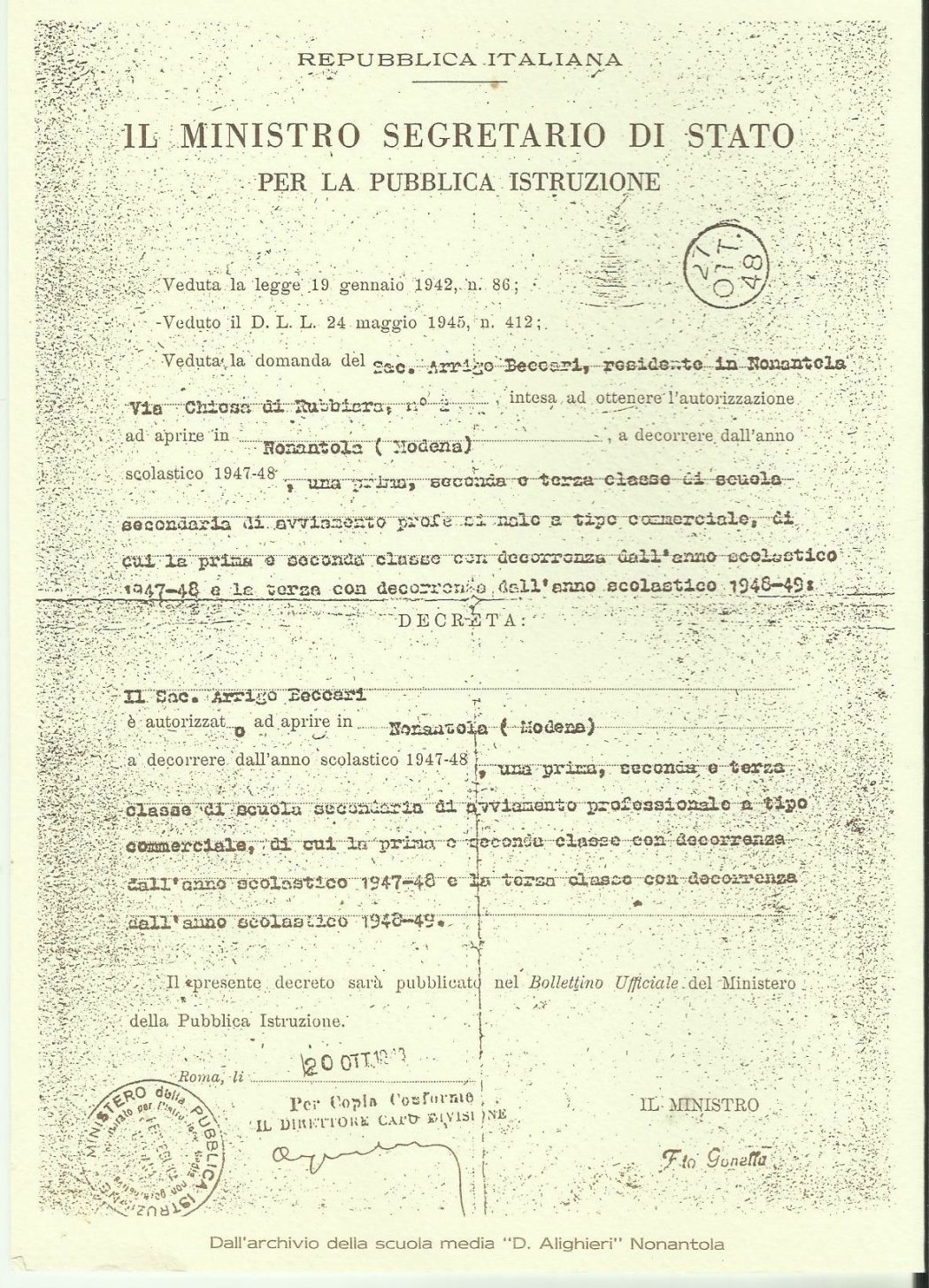

Della storia di Villa Emma rimangono libri, racconti, testimonianze, serie tv. Don Arrigo, come Giuseppe Moreali, è tra i Giusti delle Nazioni allo Yad Vashem e un albero nel giardino museo dell‘Olocausto di Gerusalemme ricorda quello che ha fatto in tempo di guerra. Lui, però, aiutava tutti, sempre e comunque. Non si considerava un eroe, le cerimonie non appartenevano né a lui né alla sua gente. Prima e dopo Villa Emma, era sempre lì, tra Rubbiara e Nonantola. La sua scuola – riconosciuta anche dagli ispettori ministeriali come una tra le più innovative – è andata avanti fino agli anni Sessanta. Davanti avevano studenti molto spesso affaticati, che parlavano solo dialetto e si addormentavano dalla stanchezza perché erano già in piedi dall’alba a lavorare. Che si nascondevano sotto il banco per addentare un panino perché avevano fame.

Se gli chiedevano consigli, don Arrigo diceva solo di fare del bene. Niente filosofia, niente parafrasi, niente concetti astrusi e incomprensibili. La canonica restava sempre aperta, così una volta chiusa l’osteria, gli uomini sapevano dove potevano andare. In chiesa si presentava anche la Malvina, una capra che brucava beatamente i fiori sotto l’altare durante la messa. Quando il don aveva sui 90 anni, se celebrava lui, la messa durava sì e no venti minuti. Quando era il momento dell’omelia diceva: “Allora, abbiamo letto questo bel Vangelo. Direi che sia tutto chiaro. Quindi, insomma, fé a mod. Andamia a cà? (‘fate a modo. Andiamo a casa’ in dialetto)”. Dai banchi gli dicevano di sì per rientrare prima per il pranzo della domenica: il don diceva che i fedeli sapevano già tutto quello che dovevamo fare. Magari saltava una lettura, il salmo o le preghiere dei fedeli perché se li scordava e tagliava i canti, tanto il succo s’era capito. Lui comunque preferiva fare il chierichetto, non celebrare, così poteva anche appisolarsi, appoggiato al suo bastone e con l’immancabile basco nero in testa. Quando versava l’acqua sulle mani del celebrante prima della comunione, prendeva il piattino che l’aveva raccolta e con un movimento rapido la versava sul pavimento della chiesa senza fare una piega. Un gesto maldestro, buffo.

Era difficile associare quella semplicità a un uomo che aveva salvato la vita a decine di persone e che per farlo aveva messo in conto di perdere la sua. Eppure era così: usava parole e modi che non erano nulla diverso da quelli della sua gente. A loro ha fatto vedere cosa vuol dire stare dalla parte giusta.

Articolo Precedente

Giornata della Memoria: Sonja, tra i ragazzi salvati di Villa Emma. “A don Arrigo ho detto solo una cosa: grazie. Mi ha salvato la vita”

Articolo Successivo

Il Coronavirus cinese non è l’unico veleno che infetta e isola le persone