Frank O. Gehry, uno dei talenti più formidabili e originali nella storia dell’architettura contemporanea, è morto a 96 anni nella sua casa di Santa Monica, in California. Il canadese naturalizzato statunitense si chiamava in realtà Ephraim Owen Goldberg, ma cambiò il suo nome nel 1954 per proteggersi dall’antisemitismo, un gesto che, già in gioventù, segnò la sua determinazione a forgiare la propria identità. Gehry è stato un “Borromini del Ventesimo secolo”, un architetto-scultore le cui creazioni in titanio e metallo ondulato hanno ridefinito lo spazio urbano globale.

Dopo aver studiato alla University of Southern California e ad Harvard, Gehry si affacciò alla scena internazionale nel 1978 con un progetto che fece scandalo: la sua casa a Santa Monica. L’architetto smembrò un modesto bungalow in “stile Cape Cod” e lo avvolse in una nuova pelle di materiali grezzi e scomposti: compensato, rete metallica e lamiera ondulata. La collisione di forme, grezza e persino violenta, sembrò catturare le fratture sociali dell’epoca, consacrandolo come una forza innovatrice. La casa fu così dirompente che i vicini avviarono una raccolta di firme per farla abbattere. Il critico Philip Johnson la descrisse con un’intuizione perfetta: si provava all’interno “una sorta di soddisfazione inquietante che non si prova in nessun altro spazio”.

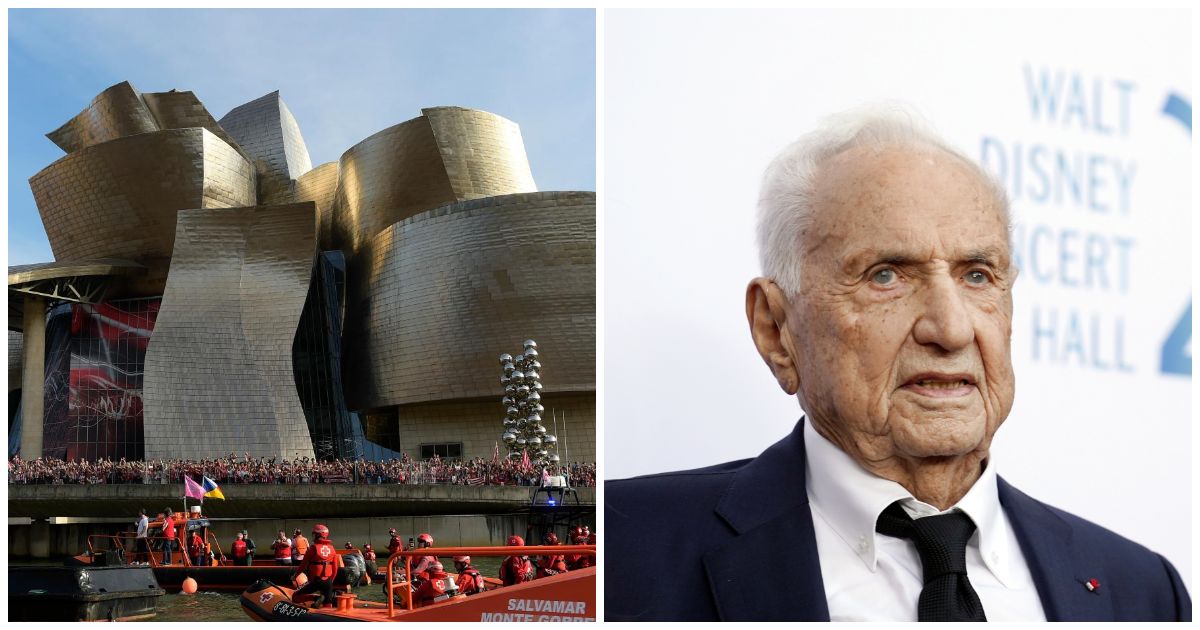

Il punto di massima visibilità per Gehry, già premio Pritzker nel 1989, arrivò con il Guggenheim Museum di Bilbao, inaugurato nel 1997. L’esuberante composizione di volumi curvilinei, rivestita di titanio scintillante, sembrava sfidare la gravità. L’opera innescò il cosiddetto “Bilbao effect”, il modello urbanistico secondo cui un singolo edificio iconico può trasformare l’immagine e l’economia di un’intera città in declino. Da allora, nell’immaginario collettivo, l’architettura moderna si è divisa in due epoche: prima e dopo il Guggenheim. Il suo genio risiedeva anche nella tecnologia: il suo studio sviluppò l’uso di software derivati dall’aeronautica per la modellazione digitale, essenziali per elaborare le sue ardite geometrie decostruttiviste e portare al limite la dialettica tra stabilità e squilibrio.

Il suo portfolio globale è immenso. Tra le sue opere più note si contano la Walt Disney Concert Hall a Los Angeles, la Fondazione Louis Vuitton a Parigi (un edificio così etereo che sembra fatto di vetro soffiato, quasi un enorme vascello), e la Dancing House di Praga. Il suo approccio era sempre quello di un cardiochirurgo: come nel restyling del Museum of Fine Arts di Filadelfia (costato 233 milioni di dollari), Gehry affrontava l’interno dell’edificio per rimuovere gli ostacoli che bloccavano la circolazione.

Nonostante l’Italia fosse per lui un modello, con riferimenti all’architettura barocca di Borromini e Bernini, il Paese rimane uno dei suoi rimpianti professionali. Nel 2008 era stato coinvolto in un progetto a Salerno, ma ne uscì amaramente: “Si sono solo fatti pubblicità sfruttando il mio nome”, disse. Gehry, un divo a suo malgrado, ha lasciato una potente lezione ai giovani architetti: “Quando mi capita di incontrare i giovani architetti — aveva confessato — metto la mia firma su un foglio di carta, poi faccio mettere la loro e dico: ‘Non copiate la mia, date dignità alla vostra’”. Una ricerca di una strada unica che, per sua stessa ammissione, era in fondo solo “l’illusione di un momento”.