Un presidente della Repubblica che si muove per sostituire i vertici del Dipartimento amministrazione penitenziaria in modo da promuovere “un ammorbidimento della politica carceraria“. E un ministro della giustizia che utilizza il 41bis per lanciare un “preciso segnale” a Cosa nostra: pugno di ferro per i capi, indulgenza per chi non si era compromesso con le stragi. E dunque il carcere duro usato come un messaggio per la fazione moderata della mafia. C’è anche questo nelle quasi tremila pagine della sentenza d’appello sulla cosiddetta Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. A quasi un anno dal verdetto, i giudici della corte d’Assise d’Appello di Palermo hanno depositato le motivazioni della decisione presa nel settembre del 2021. A parte le condanne dei mafiosi Antonino Cinà e Leoluca Bagarella, medico e cognato di Totò Riina, la corte presieduta da Angelo Pellino ha ribaltato il destino processuale di quasi tutti gli altri imputati, che erano stati condannati in primo grado. Gli ex alti ufficiali del Ros dei carabinieri Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno sono stati assolti dall’accusa di minaccia a Corpo politico dello Stato perché il fatto non costituisce reato. Assolto pure Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia e storico braccio destro di Silvio Berlusconi, per non aver commesso il fatto.

La trattativa “a fin di bene” – In sintesi, secondo i giudici, è vero che i carabinieri aprirono un “canale di comunicazione” con Cosa nostra, ma si trattò solo di una “improvvida iniziativa” portata avanti per “fini solidaristici” ovvero “la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale e di tutela di un interesse generale – e fondamentale – dello Stato“. In pratica parlarono coi mafiosi, ma per far cessare le stragi. E senza avallo della politica, visto che i giudici scrivono che sebbene quella dei carabinieri “fosse molto più che una spregiudicata iniziativa di polizia giudiziaria, assumendo piuttosto la connotazione di un’operazione di intelligence, essa non era affatto diretta a creare le basi di un accordo politico”.

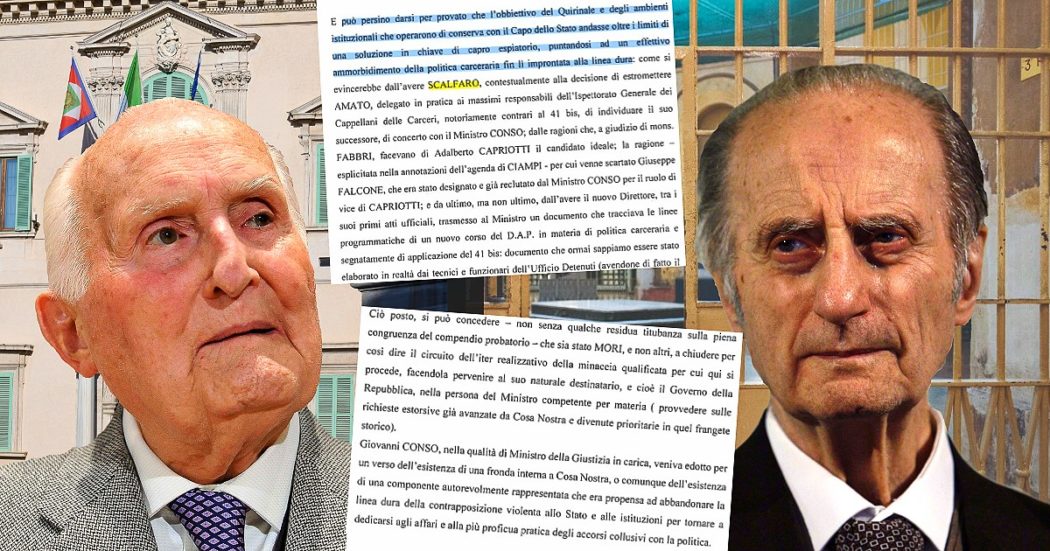

Nella sentenza gli attacchi per le accuse a Scalfaro e Conso – Insomma: secondo i giudici la condotta dei carabinieri di Mori puntava a evitare altre stragi, non aveva come obiettivo un nuovo patto con Cosa nostra. Dunque i militari non potevano avere le spalle coperte della politica. Ecco perché hanno suscitato parecchio clamore i richiami messi nero su bianco dai giudici, che sembrano indirizzati tanto alla pubblica accusa quanto ai loro colleghi del giudizio di primo grado. “Avere ipotizzato anche nei confronti eminenti personalità istituzionali, come il ministro Conso e il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, un concorso ‘oggettivo’ alla realizzazione del reato, un cedimento alla minaccia mafiosa, con il risultato di dover compiere poi acrobazie dialettiche per affrancarli da un giudizio postumo di responsabilità penale (facendosi leva sulla genuinità delle intenzioni sull’avere ignorato retroscena più inquietanti) è, parere di questa Corte, oltre che ingeneroso e fuorviante, frutto di un errore di sintassi giuridica“, scrivono a pagina numero 1263 il presidente della corte d’Assise d’Appello Pellino e il consigliere Vittorio Anania. Entrambi i magistrati, infatti, figurano come giudici estensori della sentenza lunga 2.971 pagine.

Le deposizioni di Scalfaro e Conso – Critiche aspre, che sembrano dirette a quello che hanno scritto i giudici del primo grado sul ruolo di Scalfaro e Conso. L’ex capo dello Stato e l’ex guardasigilli furono coinvolti nell’inchiesta della procura di Palermo per la gestione delle carceri nel 1993, l’anno in cui le stragi di Cosa nostra attraversano lo Stretto e colpiscono Firenze, Roma e Milano. Tra la primavera e l’autunno di quell’anno cambiano i vertici del Dap: al posto di Nicolò Amato – definito “il dittatore” in una lettera di minacce inviata da sedicenti familiari di detenuti al presidente della Repubblica nel febbraio del 1993 – arriva il più moderato Adalberto Capriotti. Poi non viene prorogato il 41bis – il “carcere duro” per i mafiosi – a 334 detenuti. Entrambe le mosse, secondo la pubblica accusa, facevano parte della trattativa tra le Istituzioni e Cosa nostra. In fase d’indagine sia Scalfaro che Conso vennero interrogati dai pm sull’argomento. Alla testimonianza dell’ex capo dello Stato e a quella dell’ex guardasigilli (entrambi deceduti mentre l’inchiesta era ancora in corso) furono poi riservate critiche nella sentenza di primo grado. Il giudice Alfredo Montalto segnalò “l’assolutamente evidente (e appariscente) contrasto” delle dichiarazioni di Conso, che fu anche indagato per false informazioni ai pm. La testimonianza di Scalfaro, invece, venne definita “sorprendente”: “In assenza e prima di qualsiasi domanda o cenno, ha spontaneamente escluso la sussistenza, non soltanto di una qualsiasi possibile trattativa tra Stato e mafia” ma anche “il possibile legame tra il regime del 41-bis e le stragi del 1993”, scriveva la corte d’Assise, segnalando che “ove si volesse escludere la consapevole reticenza del teste, può trovare una qualche giustificazione soltanto il lungo tempo trascorso o di patologie dovute all’età avanzata”. Parole che oggi raccolgono le censure nette dei giudici della corte d’Assise d’Appello.

“Scalfaro voleva un cambio di passo nelle carceri” – Ma allora come maturò il cambio di vertice al Dap nel giugno del 1993, se Scalfaro mise a verbale di non avere “alcun ricordo di Amato”? E a chi è ascrivibile la vicenda della mancata proroga dei 41 bis nel novembre dello stesso anno? Solo a Conso, che aveva dichiarato più volte di aver deciso “in assoluta solitudine” di cancellare il carcere duro a 334 mafiosi? In realtà, sfogliando le quasi tremila pagine della sentenza, si scopre che pure i giudici dell’appello sono convinti di un ruolo di primo piano giocato da Scalfaro e Conso in quei mesi del 1993. “Deve riconoscersi che una serie di molteplici elementi fattuali convergono a comprovare che l’obbiettivo del Quirinale era proprio quello di favorire e promuovere attraverso l’allontanamento di Amato un cambio di passo, nel senso di un ammorbidimento della politica carceraria“, si legge a pagina 2585 della sentenza. Pure secondo i giudici di secondo grado, dunque, fu Scalfaro a mettere alla porta Amato, considerato troppo duro, sostituendolo con Capriotti. La corte d’Assise d’Appello ripercorre i movimenti avvenuti al vertice della gestione del sistema carcerario italiano nel periodo che va tra la strage di Firenze, il 27 maggio del 1993, e quella di Milano, due mesi dopo. E pone l’accento sul ruolo giocato dai capi dei Cappellani delle carceri, ai quali l’ex presidente della Repubblica era “notoriamente molto vicino“: a leggere le motivazioni, il capo dello Stato avrebbe addirittura delegato ai cappellani, “notoriamente contrari al 41 bis” e “particolarmente sensibili alle voci di sofferenza che levavano dai detenuti”, d’individuare il successore di Amato. In questo contesto i magistrati citano “l’eco dell’esposto anonimo di sedicenti familiari dei detenuti mafiosi che doveva avere lasciato un segno nell’animo del Capo dello Stato, non tanto per le minacce velate – e neanche tanto velate – che gli venivano rivolte, ma per l’appello severo alla sua coscienza di credente e ai suoi doveri quale supremo garante della legalità e del rispetto della dignità dei detenuti”. Va sottolineato che quella lettera di minacce, inviata nel febbraio del ’93 al Quirinale, era indirizzata per conoscenza ad altri destinatari che si riveleranno legati agli obiettivi delle successive stragi: la missiva fu inviata al Papa (il 28 luglio alcune bombe esploderanno nei pressi delle chiese di San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro a Roma), a Maurizio Costanzo (obiettivo del fallito attentato di via Faurodel 14 maggio) e al vescovo di Firenze (dove avvenne la strage di via dei Georgofili il 27 maggio). Ed è dopo la strage nel capoluogo toscano che Amato viene ufficialmente messo alla porta.

Le agende di Ciampi e la “sintonia” col Colle – Eppure il 15 dicembre del 2010, sentito dai pm di Palermo, Scalfaro aveva messo a verbale: “Non ho alcun ricordo della persona del dottor Amato; non sono neppure in grado di affermare di averlo mai conosciuto”. Nella sentenza d’Appello, però, i giudici scrivono che “l’intenzione del Capo dello Stato, e la preoccupazione che lo aveva indotto ad accelerare da un lato la sostituzione di Amato con Capriotti — peraltro assumendo un’iniziativa che non rientrava affatto tra le sue prerogative costituzionali, poiché lo portava a sostituirsi di fatto all’Autorità politica e di Governo sia pure in un atto di alta amministrazione destinato a sfociare in un Dpr — e dall’altro a stoppare la designazione di Falcone per il posto di Vice Direttore fosse quella di promuovere e favorire un ammorbidimento della linea del Dap in materia di politica carceraria, lo si evince, indirettamente, da un’altra annotazione contenuta sempre nell’agenda di Ciampi”. Dalle agende dell’allora presidente del consiglio si capisce come anche il capo del governo – alla guida del primo esecutivo tecnico della storia repubblicana – fosse a conoscenza dell’interesse del Colle per la politica carceraria. Il 6 giugno del ’93 Ciampi annota le preoccupazioni di Scalfaro per il nuovo vicecapo del Dap che Conso, ministro della giustizia e quindi titolato a indicarne il nome, aveva scelto: si trattava di Giuseppe Falcone. Quella nomina però salta. Il motivo? Scalfaro lo considera troppo duro e stando alle agende di Ciampi spinge per nominare un altro magistrato, Francesco Di Maggio, indicato all’allora capo della Polizia Vincenzo Parisi. “Rappresenta di preoccupazioni per il seguito della successione di Amato alla Dir. Carceri: Conso avrebbe nominato anche un vice, troppo duro. Suggerisce che gli venga affiancato Giudice Di Maggio: fa capire che è stato interessato da Parisi. Chiamo pure quest‘ultimo, che conferma quanto sopra”, scrive l’allora presidente del consiglio nelle sue agende, riportate nella sentenza. Poi Ciampi annota: “Chiamo allora Conso che, al contrario, mi riferisce che tutto procede nel miglior modo; gli suggerisco di mandare messaggio che politica carceraria non cambia. E’ d’accordo. Domani verrà da me. Riferisco a Scalfaro il tutto fra 22 e 22,30)”. Scrivono i giudici: “È chiaro che non vi sarebbe stato bisogno di suggerire a Conso di mandare all’esterno un messaggio che facesse intendere come l’allontanamento di Amato non avrebbe comportato alcun mutamento di linea, nel senso che la politica carceraria non sarebbe cambiata, se lo stesso Ciampi non fosse stato ben consapevole che proprio quello era l’obbiettivo del Quirinale che così fortemente aveva caldeggiato la sostituzione di Amato. E questo poteva diventare un problema per la tenuta e la coerenza dell’indirizzo politico del Governo. Ovviamente l’annotazione dà adito al dubbio che il suggerimento di Ciampi non fosse dettato da una reale preoccupazione di contrastare, richiamando il Ministro alla continuità della linea della fermezza, un possibile ammorbidimento della politica carceraria del Dap, ma solo di suscitare l’apparenza che nulla fosse mutato. Anche perché l’inciso finale (“Riferisco a Scalfaro”), da cui si evince che Ciampi riferì al Capo dello Stato l’esito della sua interlocuzione con Conso, incluso il suggerimento di mandare quel messaggio, fa pensare ad una sintonia di intenti del Presidente del Consiglio con il Presidente Scalfaro“. Insomma lo Stato italiano, ai suoi più alti livelli, era informato e condivideva ogni elemento del “cambio di passo” che bisognava dare alla politica carceraria sullo sfondo delle stragi.

La soluzione e il capro espiatorio del Colle – E se da una parte i giudici della corte d’Assise d’Appello inviano critiche ai colleghi che hanno osato proiettare ombre su Scalfaro e Conso, dall’altro scrivono che “questo coacervo di elementi e indicatori fattuali induce a convenire con il giudice di prime cure che il presidente Scalfaro ebbe un ruolo propulsivo nella decisione di sostituire Amato con una personalità di altro stampo, vicino agli stessi ambienti cattolici, e che non aveva certo fama di essere uno strenuo difensore del carcere duro. La logica che ispirò quell’iniziativa fu certamente quella del capro espiatorio, nel senso di dare soddisfazione, al fine di stemperare la tensione e il rischio di ulteriori attentati come quello di Firenze, alle doglianze e alle accuse come quelle dell’esposto anonimo provenienti da ambienti della criminalità organizzata, che additavano in Niccolò Amato il principale paladino della linea dura in materia di trattamento detentivo e ne facevano automaticamente il responsabile degli eccessi e degli abusi che la quotidiana applicazione di quella linea poteva aver prodotto”. E ancora, insistono i giudici, “può persino darsi per provato che l’obbiettivo del Quirinale e degli ambienti istituzionali che operarono di conserva con il Capo dello Stato andasse oltre limiti di una soluzione in chiave di capro espiatorio, puntandosi ad un effettivo ammorbidirnento della politica carceraria fin lì improntata alla linea dura”. Nel 1993 la mafia si lamentava per le condizioni dei boss in carcere, minacciava altre stragi e attaccava direttamente l’allora numero uno dell’amministrazione penitenziaria. Come ha reagito il presidente della Repubblica? Muovendosi in prima persona per rimuovere il capo del Dap, bersaglio delle minacce di Cosa nostra.

Conso e il segnale sul 41bis – Ancora più complesso è il ruolo di Conso, ex presidente della Consulta che era stato chiamato a prendere il posto di Claudio Martelli al ministero della Giustizia. L’ex guardasigilli è l’uomo che si prende la responsabilità di non rinnovare 334 provvedimenti di carcere duro per altrettanti detenuti mafiosi nel novembre del 1993: Cosa nostra ha già ucciso un’intera famiglia (anche una bambina di 9 anni e una neonata di poche settimane) nella strage di Firenze e alcuni vigili del Fuoco in quella di Milano. Conso ha più volte ripetuto di aver preso quella decisione in completa “solitudine”. La corte d’Assise di Appello, però, sembra non essere d’accordo. E anche questa volta concorda con i giudici del primo grado. Le motivazioni della sentenza, infatti, ricostruiscono passo dopo passo tutto l’iter che portò l’ex ministro a quella decisione. Audito più volte dalle commissioni parlamentari d’inchiesta sulle stragi, Conso ha sostenuto di aver ricevuto due elenchi: il primo conteneva i nomi di 334 detenuti “considerati di media o minore pericolosità” per i quali il 41 bis sarebbe scaduto nel novembre del ’93. Nel secondo c’erano i nomi di 232 detenuti di maggiore pericolosità che avrebbero visto scadere il provvedimento di carcere duro nel mese di gennaio 1994. L’ex guardasigilli ha raccontato di aver deciso “di non rinnovare in blocco quelli del primo elenco senza neppure informarsi dell’effettivo spessore criminale di ciascuno di loro” e prorogare il 41bis ai soggetti contenuti nel secondo elenco. Una decisione abbastanza singolare, se si pensa che in quel primo elenco c’erano anche mafiosi di rango come Giuseppe Farinella, Andrea Di Carlo (fratello di Francesco, boss di Altofonte, legatissimo ai servizi segreti), Giovanni Prestifilippo (padre di Mario, killer dei corleonesi) e Nené Geraci. La corte però crede a Conso e interpreta quella doppia decisione (non rinnovare il 41bis ai nomi del primo elenco e prorogarlo a quelli del secondo) come un segnale lanciato “a chi poteva intenderlo”. Che segnale? “Il 41 bis non era in discussione, ma si poteva discutere o metterne in discussione l’applicazione o il rinnovo per soggetti che non si riconoscessero nello stragismo, o a carico dei quali non v’erano elementi per ritenere che fossero compromessi con lo stragismo”. I giudici, dunque, scrivono che il ministro della giustizia aveva intenzione di lanciare “un preciso segnale in una precisa direzione: pugno di ferro per i capi e promotori, gesto di indulgenza per chi non fosse compromesso con lo stragismo. E a tal fine era necessario che entrambe le decisioni, ancorché di segno opposto, fossero adottate senza distinguere tra le posizioni, ma utilizzando solo un criterio discrettivo congruo a far intendere quel segnale“. È superfluo specificare chi fossero gli unici in grado di capire quale fosse il segnale proveniente da via Arenula.

La scelta di Conso e le due mafie – Una strategia che non era stata elaborata solo da Conso, contrariamente a quanto dichiarato dall’ex guardasigilli in più occasioni. “Può quindi convenirsi con il giudice di prime cure – scrivono ancora una volta i giudici dell’Appello – che una lettura ‘solitaria‘ degli accadimenti di quei giorni non possa giustificare la decisione del Ministro; che qualcuno deve averlo edotto di ulteriori elementi di conoscenza dei fatti, che egli poi ha valutato, facendone derivare quella sua autonoma decisione finale; e che tali elementi non possono che essere quelli indicati dallo stesso Conso e rimandano a una differenziazione di posizioni all’interno Cosa Nostra tra un’ala dura, facente capo a Riina e una componente più moderata, capeggiata da Provenzano, interessato agli affari e quindi ‘meno esageratamente ostile‘ Stato”. Ma come faceva il ministro a sapere che dentro Cosa nostra si erano formate due fazioni diverse? Secondo i giudici è possibile – ma non completamente provato – che gli fosse stato riferito da Di Maggio che era in stretti rapporti con Mori: i due avevano lavorato insieme all’Alto commissariato antimafia. Se da una parte la corte d’Assise d’Appello scarta l’ipotesi di una regia di Mori dietro alla nomina di Di Maggio come vicecapo del Dap, dall’altra definisce “concreti e pregnanti gli elementi che avvalorano l’ipotesi che Mori abbia avuto un ruolo nel propiziare la scelta di Conso di non rinnovare i decreti venuti a scadenza in quel mese di novembre del ‘93: ovvero, che sia stato Lui e non altri a indurre Di Maggio ad adoperarsi in una sorta di moral suasion per orientare quella scelta (o per corroborarla, se già il Ministro vi era spontaneamente propenso)”.

Nessun patto? –E in questo modo che si sarebbe realizzata la minaccia allo Stato se i giudici avessero considerato la condotta dei carabinieri come un reato. “Ciò posto, si può concedere — non senza qualche residua titubanza sulla piena congruenza del compendio probatorio — che sia stato Mori, e non altri, a chiudere per così dire il circuito dell’iter realizzativo della minaccia qualificata per cui qui si procede, facendola pervenire al suo naturale destinatario, e cioè il Governo della Repubblica, nella persona del Ministro competente per materia ( provvedere sulle richieste estorsive già avanzate da Cosa Nostra e divenute prioritarie in quel frangete storico). Giovanni Conso, nella qualità di Ministro della Giustizia in carica, veniva edotto per un verso dell’esistenza di una fronda interna a Cosa Nostra, o comunque dell’esistenza di una componente autorevolmente rappresentata che era propensa ad abbandonare la linea dura della contrapposizione violenta allo Stato e alle istituzioni per tornare a dedicarsi agli affari e alla più proficua pratica degli accordi collusivi con la politica. Ma Conso veniva edotto altresì di ciò che un’altra parte dell’organizzazione mafiosa si aspettava o comunque pretendeva che il Governo facesse, e delle conseguenze prospettate nel caso in cui le sue richieste non fossero state accolte o le sue aspettative fossero andate deluse, come già era accaduto nel luglio del ‘93“. Dunque è conoscendo le spaccature interne a Cosa nostra e le rivendicazioni sul 41 bis che Conso decise di inviare il suo segnale: cancellò 334 provvedimenti di carcere duro. Cosa nostra piazzava le bombe nei centri storici delle città italiane, uccideva civili inermi e persino neonati. Cosa facevano i vertici dello Stato? Ammorbidivano le condizioni carcerarie per i mafiosi e lanciavano segnali precisi in una “precisa direzione”. Per i giudici non è un reato. Però è storia.

Ascolta Mattanza, le stragi del ’92 come non ve le hanno mai raccontate. Un podcast di Giuseppe Pipitone prodotto dal Fatto Quotidiano.

Articolo Precedente

Autostrade, Castellucci e gli ex vertici indagati anche per truffa allo Stato: “Tentarono di farsi rimborsare” le barriere “attaccate col Vinavil”

Articolo Successivo

Terracina, l’ex sindaca Tindari (Fdi) dai domiciliari all’obbligo di firma: “Riesame ha annullato l’arresto”