Sono oltre 70mila i migranti che vivono nei campi in Grecia. Di questi almeno 14mila sono bloccati sulle isole greche dove le condizioni sono ai limiti della sopravvivenza. Medici senza frontiere li chiama “moderni manicomi” e ha denunciato casi, specie tra i minori, di “autolesionismo” e “tentativi di suicidio”. “Cercavo la fine del mare” (Mimesis Edizioni, in libreria dal 21 marzo) è una raccolta di voci di chi sta dove non vorrebbe e quando la lingua non riusciva a stabilire un contatto, sono intervenuti i disegni. Se Mleka e Rava (11 anni) hanno disegnato le facce degli “uomini con la barba” che andavano casa per casa a cercare le persone da uccidere, Dlônan (8 anni) ha tracciato il mare che sembrava infinito. Che si tratti di uomini o bambini, di siriani, curdi, afgani o iracheni, non c’è alcuna differenza: quando i migranti devono disegnare la loro storia, quasi tutti scelgono il pennarello colore blu del mare o rosso del sangue. Il progetto è nato dopo che nell’agosto 2016 la giornalista del Fatto.it Martina Castigliani è partita per la Grecia dove ha lavorato come volontaria nei campi dei migranti. Da quel viaggio è nato il longform “Grecia l’inferno dei viventi”. Nell’anno scolastico 2017-2018, il progetto è stato presentato in dieci scuole medie e superiori di Milano e provincia grazie all’iniziativa promossa da Bookcity. Ora la raccolta di storie e disegni, insieme ai contributi dei ragazzi che hanno ascoltato questa storia, sono diventati un libro che sarà presentato a Bookpride domenica 17 marzo alle 14.

Sono oltre 70mila i migranti che vivono nei campi in Grecia. Di questi almeno 14mila sono bloccati sulle isole greche dove le condizioni sono ai limiti della sopravvivenza. Medici senza frontiere li chiama “moderni manicomi” e ha denunciato casi, specie tra i minori, di “autolesionismo” e “tentativi di suicidio”. “Cercavo la fine del mare” (Mimesis Edizioni, in libreria dal 21 marzo) è una raccolta di voci di chi sta dove non vorrebbe e quando la lingua non riusciva a stabilire un contatto, sono intervenuti i disegni. Se Mleka e Rava (11 anni) hanno disegnato le facce degli “uomini con la barba” che andavano casa per casa a cercare le persone da uccidere, Dlônan (8 anni) ha tracciato il mare che sembrava infinito. Che si tratti di uomini o bambini, di siriani, curdi, afgani o iracheni, non c’è alcuna differenza: quando i migranti devono disegnare la loro storia, quasi tutti scelgono il pennarello colore blu del mare o rosso del sangue. Il progetto è nato dopo che nell’agosto 2016 la giornalista del Fatto.it Martina Castigliani è partita per la Grecia dove ha lavorato come volontaria nei campi dei migranti. Da quel viaggio è nato il longform “Grecia l’inferno dei viventi”. Nell’anno scolastico 2017-2018, il progetto è stato presentato in dieci scuole medie e superiori di Milano e provincia grazie all’iniziativa promossa da Bookcity. Ora la raccolta di storie e disegni, insieme ai contributi dei ragazzi che hanno ascoltato questa storia, sono diventati un libro che sarà presentato a Bookpride domenica 17 marzo alle 14.

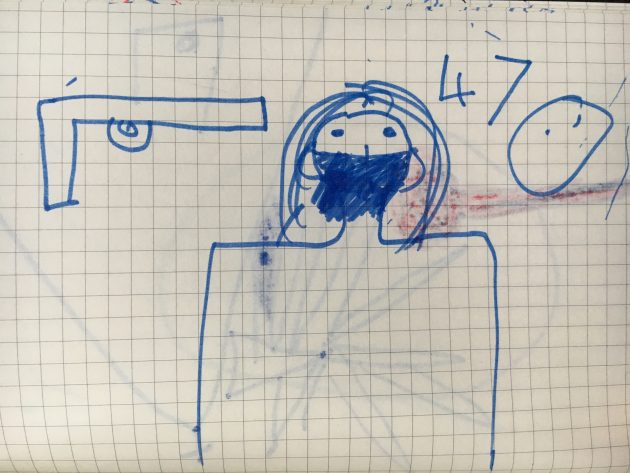

MLEKA E RAVA, LE BAMBINE CHE SANNO COME SI TAGLIA UNA TESTA

Quando chiedi “perché”, si guardano negli occhi e poi alzano le mani al cielo. Mleka e Rava, 11 anni a testa, non sanno perché alcuni musulmani perseguitano i bimbi come loro. Gli yazidi sono uomini con la testa piccola e le spalle grosse, ma piangono sempre. O almeno così loro li disegnano. Hanno due righe di acqua a zig zag sul viso, sempre. Se li disegni fai prima un cerchio, poi gli occhi e infine quelle lacrime che scendono a scrosci. Anche Mleka e Rava hanno pianto quando sono venuti a bussare alle loro case per ucciderle. Ma ora lo raccontano a gambe incrociate sedute sull’asfalto del campo di Petra all’ombra del monte Olimpo. È finita. La parte brutta del gioco è finita. Prendono il pennarello blu e tracciano la loro storia. In Iraq sono andati casa per casa e hanno provato a ucciderle. Loro si sono nascoste sotto il letto.

“Vuoi sapere cosa facevano?” Mleka prende il blu e disegna uno yazida: fa la testa, il corpo e poi una riga netta che li taglia a metà all’altezza del collo. La stessa storia per tutti i bambini. Poi disegnano una pistola. “Come si chiama questa?” “Gun”. “Ecco, tante gun. E loro sai come sono? I musulmani hanno le spalle grosse, i capelli lunghi e una barba nera. Hanno 47 gun. Vanno di casa in casa. E guarda”, gira la pagina, “una volta hanno bruciato gli uomini legandoli agli alberi e noi lo abbiamo scoperto il giorno dopo quando del falò erano rimaste solo le ossa”. Ma perché? Perché lo fanno? Si guardano e poi fissano il cielo.

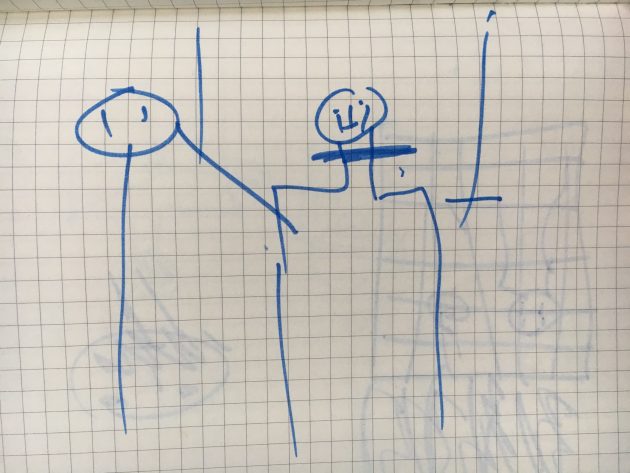

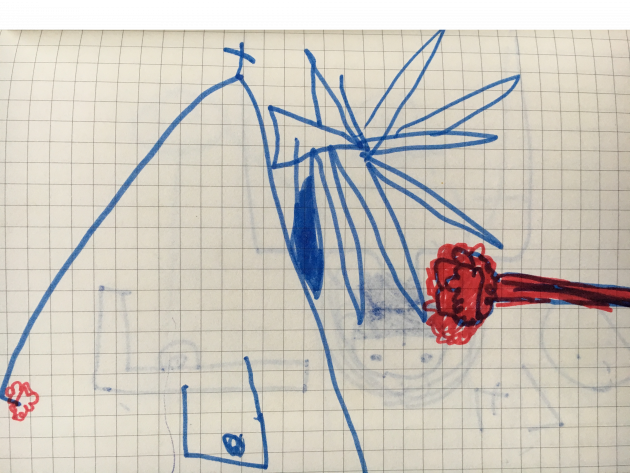

“Crazy. Crazy”, gridano. Indicano le teste barbute che hanno appena disegnato, dicono che sono pazzi. E ridono. Mleka e Rava non cercano una ragione per cui il male esiste, quella è roba da adulti. Sanno che c’è perché lo hanno visto in faccia, fissato fino alla fine, nelle ossa, lo hanno vomitato e sentito nelle viscere. Non fa nemmeno paura. È un uomo con la pistola, e loro hanno le gambe lunghe per scappare. “Siamo scappati nella big water con una… cius”. Cius? Cos’è una cius? Chiamano tutti i bambini yazidi a raccolta per chiedere un aiuto per spiegare la fuga. “È una nave, guarda my friend”. Tocca a Donovan prendere in mano il pennarello. Si scoccia presto, quando capisce l’argomento, e allora fa più in fretta che può. Fa un gommone, disegna i bambini gli uni sopra gli altri. “Eravamo tantissimi. Quanto è durato? Smetti di contare il tempo. Non c’è tempo. È durato tanto quanto sembrava non finisse più. C’era solo una big big big water, una grande acqua che sembrava inghiottire tutti”.

Gli Yazidi sono nati da perseguitati e continueranno a esserlo per tutta la vita. Il loro campo è ai piedi del monte Olimpo, protetto dai militari. Li hanno messi qui per proteggerli: anche da esuli erano perseguitati dagli altri esuli. Perché per loro, minoranza religiosa, i musulmani chiedono solo la morte. Il confine con la Macedonia, quella che per molti è una via per la fuga e che per altrettanti è solo un rimbalzo per tornare in Grecia, è a pochi chilometri di distanza. Dritto davanti a loro il mare, da qualche parte oltre la foresta. Il sole batte sulla piana come se anche lui volesse fare la sua parte, non lasciare scampo a chi è nato da perseguitato e che non può avere una chance. “Noi? Da grandi?” Chiedi loro dei sogni e non ti sanno rispondere. “Le maestre”, dicono quasi a caso. Perché sono le uniche persone che vedono nei campi, l’unico lavoro che si immaginano fuori da lì. Non sognano, quella è roba seria. Per sognare non devi aver mai visto un uomo con la barba nera entrare con una pistola in casa tua. E nemmeno aver visto la morte su una barca in una big water. I bimbi yazidi sbattuti ai piedi del monte Olimpo disegnano una casa. Ed è sempre quella che hanno lasciato. Nei campi vivono da quasi un anno, ma a nessuno verrebbe mai in mente di chiamarla casa. Sanno che andranno in Germania, che c’è qualcosa che li aspetta. Ma la casa è quella che hanno lasciato. Per Ras ha i tetti con il comignolo. Per Ahmed ha il camino e due alberi e il papà che ci passeggia di fronte. Il posto che manca di più a Nam è la scuola. Disegna una lavagna e i numeri e il giardino con i pesci e gli alberi pieni di fiori. “Questo era prima”, dice. E sembra non essersene mai andata da quello che c’era lì. Altri disegnano i fiori. Tutti disegnano il sole, quello che batte sulle teste e che toglie le energie. Quello che aspetta insieme a loro per ore e ore infinite senza lasciarli respirare. Saltano alla corda, vanno a scuola, mangiano patate e poi. Poi aspettano. Come si scappa da Petra? In nessun modo. C’è una salita lunga e senza fine, poi un monte, poi chissà. Lì ci sono arrivati con un pullman e c’erano solo strade in mezzo alle montagne. “Noi siamo una comunità, qui ci siamo arrivati insieme fuggendo tutti la stessa notte”. Una lunga corsa. Per non arrivare da nessuna parte.

Come continua – Il campo di Petra è stato sgomberato a dicembre 2016 a causa della neve. La maggior parte degli yazidi sono stati trasferiti nel campo di Serres. Non sono riuscita a scoprire dove si trovano ora Mleka e Rava. Gli yazidi sono una minoranza religiosa perseguitata dallo Stato Islamico e da parte dei musulmani iracheni. Nel 2018 la commissione d’inchiesta dell’Onu per i diritti umani ha definito un genocidio quello compiuto dai miliziani dell’Isis contro gli yazidi in Iraq nel 2014 e 2015.

SANAM HA DIECI ANNI E HA DECISO CHE NON PIANGERA’ PIU’

Le mani sulle ginocchia, la treccia fatta dalla zia che cade lungo la schiena, i piedi che ciondolano dalla sedia. Sanam siede composta al centro della sala mentre intorno i bimbi dell’Hotel City Plaza di Atene corrono e gridano. “A che ora inizia la scuola oggi?” Non c’è scuola di sabato pomeriggio. “A me piace la scuola. La mia mamma non vive qui con me, lei è al campo. È lontana”. Perché? Il perché rimane sospeso nel nulla, preso a calci dai bambini che si tirano i pugni, “why” in inglese Sanam non lo capisce, non capisce la domanda e non risponde. O forse quel “why” che gli adulti chiedono quando sanno la risposta è una presa in giro. E Sanam, a dieci anni, non ha tempo per spiegare certe cose a degli sconosciuti.

Sanam mi fissa mentre intorno crolla il mondo. Togo le tira i capelli, lei se li scosta un pochino e poi lo lascia andare. I suoi occhi neri sono burroni di disperazione e mi fissano. Attraversano le pareti, sono a chilometri di distanza. Non ci sono. Sanam è morta. È morta quando le hanno fatto fare la valigia per lasciare Kabul, quando avvinghiata a suo padre ha attraversato il confine, quando gli uomini con la barba l’hanno fatta sedere su un gommone. “Che altro ancora c’è da vedere nel mondo, mamma?”

Sanam è morta quando sua madre è stata messa in un campo lontano da lei, quando la zia ha detto: “Troviamo un’altra soluzione”. Sanam muore ogni giorno quando si sveglia, quando fissa il soffitto ed è sempre quello grigio sporco della mattina precedente. Poi si alza e si veste. Scende al secondo piano, quello della stanza dei giochi dove i bambini corrono in cerchio senza motivo. E aspetta. Che inizi la scuola, ad esempio. “Hi, my name is Sanam. I come from Kabul. I am ten years old. My mom is not here”. Per ora ha imparato queste frasi: “Ciao, il mio nome è Sanam. Vengo da Kabul. Ho dieci anni. La mia mamma non è qui”. Queste quattro frasi ha imparato, ma presto saranno di più. Ne imparerà altre e andrà tutto meglio. Così non fanno che ripetere tutti. Sanam, le lacrime ha imparato a congelarle. Quando sente come pungere sotto le palpebre, lei si siede e pensa forte alla punta dei suoi piedi: allora le lacrime si fermano. Rimangono sospese sulle ciglia e basta aspettare che gli altri si distraggano per alzare un braccio e con uno scatto risucchiare quelle che stavano per scivolare via. Sanam non piangerà più, lo ha deciso una notte in cui aveva paura dei rumori che arrivavano dal corridoio. Ci ha pensato. E ha deciso di morire. Perché è stanca di sentire che le manca il fiato. Ci sono gli elefanti che le camminano sul petto a ogni ora, il dolore è un fantasma che cammina e che le tira i capelli quando gli adulti non guardano più.

Sul foglio bianco Sanam disegna la sua casa, quella di Kabul. Ci mette tre secondi, lo fa a memoria senza guardare. La casa, una finestra, un sentiero, un pozzo per l’acqua. Ma “my house was not good”. “La mia casa non era bella”. Anche questa frase la sa dire, sono cinque in tutto. “Why? I don’t know”. Ancora con questo perché. Che si rispondessero da soli. Perché io vivo in case che cadono a pezzi, perché io non posso avere un mio letto e sempre quello nella stanza con i miei cugini, perché io devo convivere con decine di persone? Perché? Perché chiedono tutti? Sanam non ascolta più. Disegna il suo cane, quello che aveva nel giardino di Kabul. Poi un gatto. Non avevano nomi, anzi il cane si chiamava Tamy. E cosa ti piace mangiare? “Le patate e le uova”. Anche perché mangia quello da quasi un anno, quasi ogni giorno, e un’altra cosa simile non la ricorda. E le torte, Sanam? Disegna una torta, ma il giorno del suo compleanno non lo riesce a pronunciare in inglese.

Il gioco del disegno dura poco. Mette via fogli e biro. Togo le ruba la penna. Dico pazienza, lei fa uno scatto e va a strappargliela via. Torna e si rimette composta. Ha provato a correre veloce, a fare un giro lungo per depistare la malinconia e scrollarsela di dosso. Ma, al ritorno, il magone è sempre lì ad aspettarla. A Sanam non va di giocare. Non è divertente. Non fa ridere stare lì in mezzo, dover sopravvivere. Chiede i colori. “Ce li abbiamo i colori in questa prigione?”. Poi arriva la zia a chiamarla. Si alza senza salutare e scompare. Perché? Perché Sanam è morta e a lei non importa più niente.

Come continua – Di Sanam, dopo quel pomeriggio, non ho mai più avuto notizie.

Articolo Precedente

Disabilità, l’appello di Marco Gentili, malato di Sla, alle istituzioni: “Dopo 10 anni niente di quanto chiesto da Onu”

Articolo Successivo

‘Cercavo la fine del mare’, il progetto del Fatto.it nelle scuole. Yaya e Muslim intervistati dalla 3D del liceo Donatelli-Pascal (Milano)