Ogni quattro anni, con le estati olimpiche a riempire giornali ed esultanze, spunta qualche atleta che dal semi anonimato passa alla gloria. Questione di minuti: di prestazioni più o meno perfette che valgono le medaglie ai Giochi e l’ingresso nella ristretta categoria degli sportivi che ce l’hanno fatta. Di solito succede nelle discipline minori, definite così a causa dell’insopportabile vizio di pesare l’importanza di uno sport in base al seguito di pubblico. Ma tant’è. Non è questo il punto. Fatto sta che da essere nessuno, diventi un Dio. Per qualche giorno. E approfitti della ribalta mediatica. E ripensi a tutti i sacrifici fatti. E partono i ringraziamenti. Fateci caso: il primo grazie di solito è per “il mio maestro, quello che ha creduto in me e mi ha spinto a continuare nonostante le difficoltà”. Ecco: i primi maestri, quelli che insegnano sport, che crescono uomini e donne per farli diventare campioni. Vogliamo raccontarli così: capire il loro modo di intendere la competizione, scoprire i loro metodi, conoscere i loro aneddoti, sapere da chi hanno imparato. Ci saranno maestri noti e meno noti, espressione di discipline con grande o poco seguito. Unico comune denominatore: loro sono lo sport che insegnano e che hanno contribuito a migliorare. (Pi.Gi.Ci.)

————————————————————————————

“Ferris Jackson era 1 e 88, ma sembrava alto più di due metri. Incuteva timore e le sue squadre di football e basket della scuola media di Evanston, nord di Chicago, non perdevano mai. Le formazioni allora erano divise per peso, io militavo in quella dei cosiddetti Nani, oggi sarebbe brutto definirli così, ma si chiamava in questo modo la categoria sotto le 75 libbre. Coach Jackson mi prese sotto la sua ala protettiva, facendomi fare da segnapunti nelle partite dei più grandi. Lui era il mio idolo. Un giorno la squadra, che vinceva sempre, era sotto di 15 punti. Un vero disastro. Io ero allucinato e non riuscivo a comprendere cosa stesse succedendo. All’intervallo mi disse: Danny, vieni come me in spogliatoio e porta il libro dei punti. Glielo consegnai, lui lo fissò per un tempo che sembrava eterno e poi disse: qui c’è qualcuno che può marcare Huff? Huff era un ragazzo di colore che nella squadra avversaria stava facendo sfracelli. Uno dei nostri alzò la mano. ‘Bene, allora fallo!'”, disse il coach. Poi continuò: ‘Il primo tempo è stato loro, il secondo è nostro. Andate!’. Tutto questo senza alzare la voce, ma dando responsabilità ai suoi ragazzi. Alla fine abbiamo vinto di un punto. La lezione di Ferris Jackson l’ho imparata in quel momento, stagione 1948-1949. Diventato allenatore, molto spesso ho usato quelle stesse parole. Gallo, riesci a marcare questo? John, ho bisogno che qualcuno marchi Zampolini. Ce n’è uno che possa tenere Dalipagic? La parola d’ordine è sempre stata: responsabilizzare”.

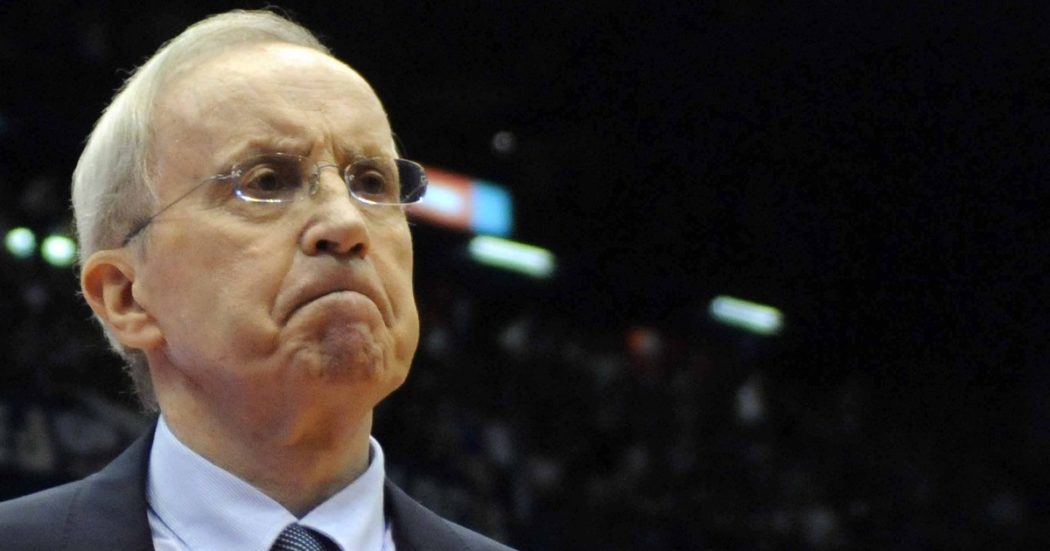

Dan Peterson, 86 anni lo scorso 9 gennaio, per tutti è il Coach. Arrivato in Italia dagli Stati Uniti via Cile, ha vinto cinque campionati, tre Coppe nazionali, una coppa dei campioni e una Korac. Personaggio incredibile, è diventato volto e soprattutto voce notissima della televisione, pubblicità compresa.

“Il mio secondo maestro è stato Jack Burmaster, l’ho avuto al liceo e mi ha pure tagliato dalla squadra. Dal coach ho appreso molto a livello tattico, una cosa su tutte: la tempestività nel chiedere i time-out. Qualità che ho sempre avuto anch’io. Ricordo con piacere la sua umanità. Io ero già fuori dal liceo, ma mi faceva entrare nello spogliatoio perché i bambini che allenavo io nella Gioventù Cristiana nel frattempo erano diventati suoi giocatori. Quando abbiamo vinto la lega tra gli 8 licei dopo 19 anni di digiuno, ho visto come si è comportato. Fece sedere i suoi giocatori e disse: voglio stringere la mano ad ognuno dei giocatori di una formazione di campioni. E a tutti disse grazie. In quel momento pensai che se un giorno avessi vinto un titolo avrei fatto esattamente così. Successe prima all’Università di Delaware, poi con Virtus Bologna e quindi con Milano”.

Possiamo citare anche un terzo maestro?

“Sì, ma non è una persona, è un paese intero. Il Cile. Ero stato vice di coach Anderson che nel 1971 allenava in Perù. La Nazionale cilena cercava un allenatore americano e lui fece il mio nome. Parlavo un po’ di spagnolo, non granché e così gli Stati Uniti mi mandarono otto settimane in Portorico per perfezionare la lingua. Quando arrivai in Sudamerica davo già interviste in spagnolo e parlavo tranquillamente con i ragazzi e i dirigenti. Nel ’73 affrontammo l’Uruguay quattro volte in pochi mesi e vincemmo sempre. Per la nostra squadra di lottatori fu come battere la Juventus e la cosa fece parecchio rumore in Sudamerica. Aneddoto. La prima vittoria contro l’Uruguay fu al mini-mondiale in Perù: 65-64 per noi e mancano pochi secondi, loro sbagliano un tiro libero e uno dei miei, il diciannovenne Milenko Skoknic, prende il rimbalzo e passa la palla fuori dal pericolo, esattamente come avevamo provato in allenamento. Oggi Milenko Skoknic è ambasciatore del Cile alle Nazioni Unite, forse l’uomo più importante del Paese”.

Il suo contratto terminò il 31 agosto 1973, il 3 settembre era già al palazzetto a Bologna ad allenare la Virtus, l’11 in Cile c’è stato il colpo di stato di Pinochet.

“Per anni in Italia qualcuno sussurrò che Dan Peterson fosse una spia della Cia mandata in Cile dagli Stati Uniti. Sorrido all’idea ma è una cosa non vera, che non può essere vera. In quei due anni c’erano tumulti ogni giorno. Fu un’esperienza su cui potrei scrivere un libro ma i lettori non crederebbero a quanto avrei da raccontare. Vedevo con i miei occhi gente morta per le strade. Io non avevo paura per me ma per la mia famiglia, infatti il primo giugno 1973 mandai moglie e due figli in America. Il Cile rimane un paese affascinante, che io ho girato in lungo e in largo. Se vai un mese a Santiago o a Valparaiso non vuoi più ritornare in Italia, credimi. Non ci vado dal 1999 ma desidero andarci presto, ora è un Paese molto diverso da allora”.

Il Cile cosa le ha insegnato?

“A dominare la lingua tanto che dopo tre giorni che ero in Italia già parlavo italiano. Ad adeguarmi per la prima volta ad una cultura che non fosse quella statunitense. A capire la differenza tra basket americano e Fiba. In Cile feci per la prima volta in carriera un’esperienza con una squadra grande, composta in pratica da miei coetanei. Arrivai in Italia come se avessi appena conseguito un master”.

Qualcosa ha trasmesso ai suoi allievi prediletti?

“Terry Driscoll a Bologna ha allenato dopo di me e ha vinto due scudetti nel 1978-79 e nel 1979-80. Anche Mike D’Antoni a Treviso ha conquistato due campionati. Quindi penso di sì. Sono orgoglioso di loro e di tutti quelli che con me sono finiti a giocare in Nazionale”.

A proposito di D’Antoni, due volte miglior allenatore Nba dell’anno: il Wall Street Journal un paio d’anni fa scrisse che Peterson è riuscito a cambiare l’NBA dall’Italia.

“Diedi fiducia a Mike, dicendogli che doveva tirare almeno dodici volte a partita. Non mi interessa se fai 1 su 19 ma mi arrabbio se fai 10 su 11. Questa strategia l’ha usata poi anche lui da allenatore, cambiando il modo di giocare nell’Nba”.

Lei è stato un innovatore anche nella televisione italiana.

“A Chicago ci sono due squadre di baseball. I Cubs, per cui faccio da sempre il tifo, avevano un grande radiocronista e anche quando passavano la partita in tv abbassavo il volume accendendo la radio. Ma un grande maestro è stato soprattutto Bob Elson, che faceva invece le radiocronache per i White Sox. Mi piaceva tremendamente, per la sua gran calma e la capacità di essere sintetico nello descrivere un’azione. In tv mi hanno lasciato parlare come volevo, e non ho copiato mai nessuno. Mi manca oggi non fare alcuna telecronaca, ma è giusto lasciare spazio ai giovani. Io allora sapevo di essere la voce dell’America, mi sentivo un piccolo ambasciatore degli Stati Uniti: dicevo cose semplici senza mai fare polemica. Mi sono divertito moltissimo anche a commentare il wrestling, dove il 99 percento è intrattenimento e copione con la presenza però di grandi atleti e personaggi”.

Come è stato tornare sulla panchina di Milano nel 2011, dopo 23 anni di inattività sportiva?

“Bellissimo, ero talmente felice che la notte prima non sono riuscito a chiudere occhio. Fu un’iniezione di non so cosa. Jonas Maciulis, il mio miglior giocatore, si infortunò e fummo eliminati in semifinale. Mi si spezzò il cuore”.

Qualche allenatore oggi assomiglia al Dan Peterson che fu?

“No, ma anche ai miei tempi ognuno aveva il suo stile e la sua personalità: Zorzi era diverso da Sales, che era diverso da Gamba e Bianchini. Taurisano era diversissimo da tutti. Oggi si copiano gli schemi degli altri, una volta non esisteva il videoregistratore e c’era maggiore creatività”.

Le manca non essere mai arrivato in Nba?

“Sì e no. Sono stato contattato tre volte. Nel 1987 mi chiamarono da New York per diventare capo allenatore, ero uno dei cinque candidati. Ora ne avete quattro, dissi. O mi volete dandomi la panchina e dicendomi di essere l’unico o non si fa nulla, altrimenti non avrò mai pieni poteri”.

Si sarebbe imposto anche in NBA come ha fatto in Europa?

“Dipende sempre dalla società che hai dietro e dal talento disponibile. Ma credo di sì, mi sarei adeguato cercando come ho fatto sempre di far crescere il club, migliorando anche me stesso”.

Articolo Successivo

Guerra Russia-Ucraina, Stella Rossa Belgrado si rifiuta di reggere lo striscione ‘Stop war’ prima del match di Eurolega contro lo Zalgiris