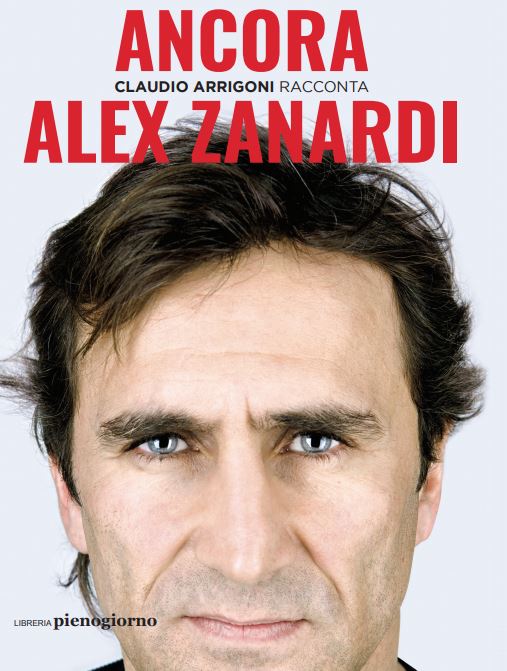

Si intitola Ancora, è una testimonianza di lotta e speranza, è scritta da chi conosce da oltre 20 anni il protagonista del libro. Che è Alex Zanardi. Come definire Alex Zanardi? “Sono un pilota. Non ho mai smesso di esserlo” si legge – in prima persona – nell’intro del volume scritto da Claudio Arrigoni, giornalista di lungo corso, firma di Corriere della sera e Gazzetta dello sport, nonché amico di Alex Zanardi da due decenni. Ancora è uscito il 27 gennaio per Libreria Pienogiorno (160 pagine, 15,90 euro). Ecco un estratto, per gentile concessione dell’editore.

……………………………………………………..

So come mi chiamo? domanda ancora una volta l’uomo col camice chinandosi su di me. Diamine se so chi sono. Mi chiamo Alessandro Zanardi e sono un pilota. Non ho mai smesso di esserlo. Cambia il mezzo, una quattro ruote da sette quintali oppure tre sole, in carbonio, leggere come una piuma, cambiano i pedali, da schiacciare a tavoletta con un piede o spingere a più non posso con le mani, in fondo poco importa. Ma la testa no: la testa è sempre la stessa. E la mia è una testa da pilota. Sono nato a Bologna nel 1966, il 23 di ottobre, una domenica che i rossoblu facevano festa al Dall’Ara per una zuccata di Haller, ma tutti i miei primi anni li ho passati a Castel Maggiore, meno di ventimila anime a un tiro di schioppo dalla città.

So come mi chiamo? domanda ancora una volta l’uomo col camice chinandosi su di me. Diamine se so chi sono. Mi chiamo Alessandro Zanardi e sono un pilota. Non ho mai smesso di esserlo. Cambia il mezzo, una quattro ruote da sette quintali oppure tre sole, in carbonio, leggere come una piuma, cambiano i pedali, da schiacciare a tavoletta con un piede o spingere a più non posso con le mani, in fondo poco importa. Ma la testa no: la testa è sempre la stessa. E la mia è una testa da pilota. Sono nato a Bologna nel 1966, il 23 di ottobre, una domenica che i rossoblu facevano festa al Dall’Ara per una zuccata di Haller, ma tutti i miei primi anni li ho passati a Castel Maggiore, meno di ventimila anime a un tiro di schioppo dalla città.

Col pallone non ci prendevamo: dico sempre che ho iniziato a giocarci meglio da quando ho perso le gambe; del resto se caschi al mondo nello stesso giorno di Pelè, lo devi sapere che quel posto è già stato occupato. Con gli scarpini da atletica le cose andavano un po’ meglio, ma nemmeno quello era ciò che andavo cercando: la passione che mi avrebbe rivelato chi ero. Con le corse, invece, ci siam capiti subito, fin da cinno, come se le avessi respirate nel ventre materno. Mamma Anna faceva la sarta. Mio padre Dino era un idraulico. Ora, se tuo padre si chiama Dino, come il figlio di Enzo Ferrari, il Drake, e come l’autodromo di Imola, si capirà bene che la strada appare segnata. Mamma divenne la mia cronometrista, la mia cuoca, l’addetta alle vettovaglie, alla logistica. Papà il mio meccanico, il mio manager, tutto… È stato lui a regalarmi il primo kart quando ho compiuto quattordici anni. Fu amore a prima vista, travolgente. E ricambiato. Faccio il primo giro sulla pista di Vado, vicino casa, mi superano tutti, ma sono felice come non mai. Avevo capito chi ero. (…)

L’officina e il garage sono diventate da subito la mia seconda casa, da quarant’anni a questa parte, con i motori prima e poi con l’handbike. Ho esordito con i kart negli Ottanta di quello che ormai dicono sia il secolo scorso. Il Parigino, mi chiamavano, perché dicevano che avevo uno stile di guida elegante. A far sportellate con me c’era un tedesco quindicenne, Michael, destinato a diventare un fenomeno. Già si vedeva che era un predestinato. Avremmo preso entrambi le nostre belle botte dal destino, ma era ancora tutto molto lontano per i due ragazzini che allora eravamo. La vita a volte sa essere maledetta e bastarda, ma devi amarla lo stesso. Per vent’anni non ricordo di essere praticamente mai sceso da un’auto se non per fare pipì: dopo le vittorie in kart c’è stata la Formula 3, poi la Formula 3000, e via fino alla Formula 1. Ma è nella Champ Car, negli Stati Uniti, che mi sono tolto le soddisfazioni più belle, quelle con un motore sotto il sedere perlomeno. Ho avuto auto davvero competitive lì, e vinto il titolo due volte di fila, nel ‘97 e nel ‘98. Il primo anno, invece, nel ’96, c’ero andato solamente vicino, però è stata una stagione entusiasmante pure quella. All’ultimo giro dell’ultima gara, a Laguna Seca, in California, sorpasso Bryan Herta alla curva del Cavatappi, e vinco la corsa. Oddio, ho visto la Madonna in bicicletta… ma son passato. Dalla pista la manovra dovette sembrarmi meno improbabile di quanto appariva a chi stava a guardare, perché ne parlarono proprio tutti. Come quelle storie dei pescatori del Reno, di quelli che fan la gara a spararla più grossa, il racconto si ingigantiva passando di bocca in bocca, acquisiva dettagli improbabili, sentenze, significati a me sconosciuti: divenne “The Pass”, il Sorpasso Simbolo. Tanto che qualche mese dopo un motociclista ragazzino che non aveva ancora vinto nulla ma che stava per vincere tutto m’incontra e mi fa: “Oh, ma sei te quello del Cavatappi?”. Si, ero io. Il ragazzino invece si chiamava Valentino, e dodici anni dopo sarebbe riuscito pure lui a fare quella cosa al Cavatappi, con una moto però.

Ci sarei tornato ancora una volta in Formula 1, su una Williams, nell’ultimo anno del millennio, ma è stata una stagione di grosse delusioni quella, il mio millennium bug. Cosi avevo deciso di fermarmi un po’, di prendermi del tempo per riflettere. Però ve l’ho detto, sono un pilota, e i piloti proprio non ce la fanno a resistere al richiamo: le mie sirene, le Car, mi invitavano a prendere una birra col destino. Che poi, prima dell’incidente, la birra non mi piaceva neanche, i miei amici andavano all’Oktoberfest e io manco li accompagnavo. Ma dopo che mi hanno portato in quell’ospedale Berlino, e fatto un bel po’ di trasfusioni, ora ho così tanto sangue tedesco in corpo che la birra mi piace. Ho migliorato perfino la pronuncia, credo che i tedeschi mi dovrebbero dare il passaporto. L’appuntamento era stato fissato per il pomeriggio del 15 settembre del 2001 al Lausitzring, vicino a Dresda. Era un sabato. Solo quattro giorni prima c’era stato l’attacco alle Torri Gemelle, e il mondo si era bloccato, intontito, impolverato, sotto shock; ma quella corsa gli organizzatori non l’avevano voluta fermare: la trasformarono in un “American Memorial”. Riesco a rimontare dalla ventiduesima posizione alla prima. Mancano tredici giri al termine. Faccio l’ultima sosta ai box e all’uscita… l’auto di Alex Tagliani mi centra in pieno. La mia vettura si spezza in due, e io con lei. Letteralmente. Sono rimasto con un litro di sangue in corpo. Poi ci sono state sedici operazioni, e sette arresti cardiaci da superare. Ma sono sopravvissuto.

Inspiegabilmente, per i medici. Quanto a me, considero quell’incidente che mi ha lasciato senza gambe la più grande opportunità della mia vita. È stata Daniela, mia moglie, a raccontarmi la mia nuova condizione. Me lo disse con estrema dolcezza, e in modo altrettanto diretto. Ho deciso in quel letto d’ospedale che avrei guardato a quello che era rimasto, non a ciò che mancava. La realtà è che ero entusiasta di essere ancora vivo. (…)

La grande svolta, quella dell’handbike, è arrivata dopo, quasi per caso. Un giorno nel parcheggio di un autogrill vedo quello strano animale spiaggiato sopra un’auto e mi ci avvicino, incuriosito come un bambino davanti alle attrazioni della fiera del paese. È così che ho incontrato Vittorio Podestà, il campione di paraciclismo. Ed è così che lo sport paralimpico mi ha conquistato, un po’ alla volta e poi perdutamente. Non volevo dimostrare nulla a nessuno, la sfida era solo con me stesso, come sempre, ma se quel che ho fatto è servito a dare forza a qualcun altro allora tanto meglio. (…)

Nel 2020 mi stavo allenando per partecipare alla mia terza e ultima Paralimpiade, prima che fosse ufficialmente annunciato lo slittamento dei Giochi per la pandemia. Avevo già deciso che avrei fatto di tutto per andarci comunque, anche con un anno in più sulle spalle: che differenza può fare, in fondo, tra 53 primavere e 54? Intanto però volevo dare il mio contributo: chi meglio degli sportivi paralimpici può mostrare cosa vuol dire davvero ripartire, mi sono detto. Così ho pensato di creare una staffetta con gli atleti di Obiettivo3, un progetto a cui tengo un sacco, nato per aiutare nuovi atleti a diventare promesse paralimpiche, e magari qualificarsi per i Giochi. Settanta persone con disabilità si sono già avvicinate allo sport grazie a quel progetto. Pensavo che almeno tre di loro potessero farcela per Tokyo.

Il 19 giugno la carovana passa sulle strade intorno a Castiglione della Pescaia. Lì ho preso una casa. Ci venivo già da bambino con i miei genitori, in campeggio, e ne conservavo ricordi dolci e bellissimi. Poi, dopo l’incidente del 2001, un amico mi ha chiesto di partecipare a un’iniziativa di solidarietà e così ci sono tornato e… ci sono pure rimasto. Ho una casa sul lungomare, dal terrazzo si vede la punta dell’Argentario, l’isola del Giglio, nelle giornate più terse anche Giannutri, Montecristo, e perfino la Corsica. Un panorama che se quel giorno per caso hai litigato con il mondo, ti ci riconcilia subito. Per uno come me poi, che gira in bici, la natura che può offrire la Maremma è entusiasmante. Un reticolo di strade dai panorami fantastici, con fondi senza troppe buche. Puoi fare chilometri e chilometri trovando ogni volta paesaggi diversi, che ti costringono a fermarti per godersi lo spettacolo. Insomma, appena posso attaccare un paio di giorni a un week end mi precipito in Maremma, e mi alleno lì, su strade che ormai mi sono familiari come le mie scarpe… A proposito di scarpe, un giorno, diversi anni fa, ero a Budrio, al laboratorio che mi fa le protesi. Faccio quel che devo e alla fine vado in un bar, e tutti giù ad offrirmi caffè, a parlar di auto, di Ferrari e tutto il campionario. E poi vedo un uomo, alla finestra, che piange, con in braccio una bambina piccola. Allora mi avvicino e mi accorgo che la bambina è senza gambe. L’uomo fa: no guardi, non creda, sono lacrime di gioia, sa. Perché Alice è nata senza gambe e oggi, a tre anni, le hanno potuto mettere le prime protesi e quando sono arrivato mi han detto: be’, dove sono le scarpe? E io sono corso a comprarle, non l’avevo mai fatto, e adesso sono qui che piango perché Alice ha le sue prime scarpe. Allora sono andato nel bagno del bar, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: tu hai avuto tanti anni alla grande, Montecarlo, Indianapolis, la Formula 1. Hai una moglie che ti ama, un figlio, degli amici, i soldi, la casa e pure la barca. Se adesso dici che sei sfigato, Sandro, io giuro che ti sputo addosso, qui, in questo bar. Ecco, se ci ritornassi proprio adesso in quel bar di Budrio, credo che davanti a quello specchio mi direi le stesse cose…

Comunque eravamo rimasti alle strade della toscana. Quella di Obiettivo3 era una staffetta a tappe: si doveva attraversare l’Italia da nord a sud, dandosi il cambio in una cinquantina. Io ero partito da Brolio, in val d’Orcia. Praticamente una scampagnata, una cosa tra amici. Invece, dalle parti di Pienza, ad una curva, la mia handbike si scontra con un camion. Urla, tante. Poi buio. La prima a soccorrermi è stata Daniela, che mi seguiva in auto. Se sono vivo lo devo a lei. Avevo ferite plurime e gravissime, al corpo e al volto. Mi hanno portato all’Ospedale di Siena, dove chirurghi e neurochirurghi hanno fatto il meglio. Dopo meno di un mese di coma farmacologico, è cominciata la riabilitazione, prima in Lombardia e poi, quando finalmente ho raggiunto una condizione fisica e neurologica di generale stabilità, a Padova, che è più vicino a dove abitiamo, a Noventa di Piave, il paese di Daniela. È una nuova sfida, che sembra solo più impossibile delle altre. Ma neanche questo mi pare un buon motivo per fermarmi, per smettere di correre, di combattere. Sapete com’è: per un pilota la sola corsa che conta è quella che sta facendo in quel momento. E dopo quella, la prossima. Non so davvero quali altre sorprese abbia in serbo per me la vita, adesso. So soltanto che ne voglio ancora.

Articolo Successivo

Alberto Gerli, consulente sul Covid e campione di bridge: così applica la matematica a entrambi