L’Italia cammina sul filo del rasoio. Se va bene chiuderà l’anno avendo speso poco più di metà delle risorse europee che avrebbe dovuto impiegare per attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Deve ancora centrare 25 dei 55 traguardi e obiettivi in calendario per il secondo semestre 2022, pena la perdita della prossima rata da 19 miliardi. Nel 2023 le cose si complicheranno ulteriormente, perché i target quantitativi – chilometri di ferrovie costruiti, numero di nuovi posti negli asili nido, numero di case raggiunte dalla banda ultralarga – diventeranno prevalenti rispetto alla mera approvazione di riforme e decreti. È in questo contesto che va letto il rimpallo di responsabilità tra il governo Meloni e i predecessori. Se falliremo, nessuno intende prendersi la colpa. Ma il principale timore di chi segue passo passo l’attuazione del Pnrr non è tanto quello di un flop conclamato: il vero rischio è che a forza di mini aggiustamenti concordati con la Commissione il cronoprogramma sia formalmente rispettato ma le risorse non vadano dove ce ne sarebbe più bisogno e le riforme restino di facciata, incidendo poco sulla competitività. Vorrebbe dire perdere la scommessa su cui si basa il piano. Bruciare l’ultima chance di uscire dal circolo vizioso della bassa crescita e di mettere in sicurezza la sostenibilità del debito.

Chi ha ragione sugli obiettivi – I nuovi arrivati mettono nel mirino i predecessori (“dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a noi ne sono stati lasciati trenta”, ha lamentato la premier). Gli ex esponenti dell’esecutivo Draghi, in chiaro o sottotraccia, danno una lettura opposta. “Abbiamo fatto quanto era dovuto e anche di più”, ha rivendicato per esempio su Repubblica l’ex titolare degli Affari europei Enzo Amendola, elencando le riforme approvate, l'”ambizioso piano di assunzioni” nella pa, il fondo da oltre 7 miliardi per coprire gli extracosti, i decreti legislativi della delega sulla concorrenza licenziati in via preliminare a cavallo del passaggio di consegne. Ognuno ha una parte di ragione.

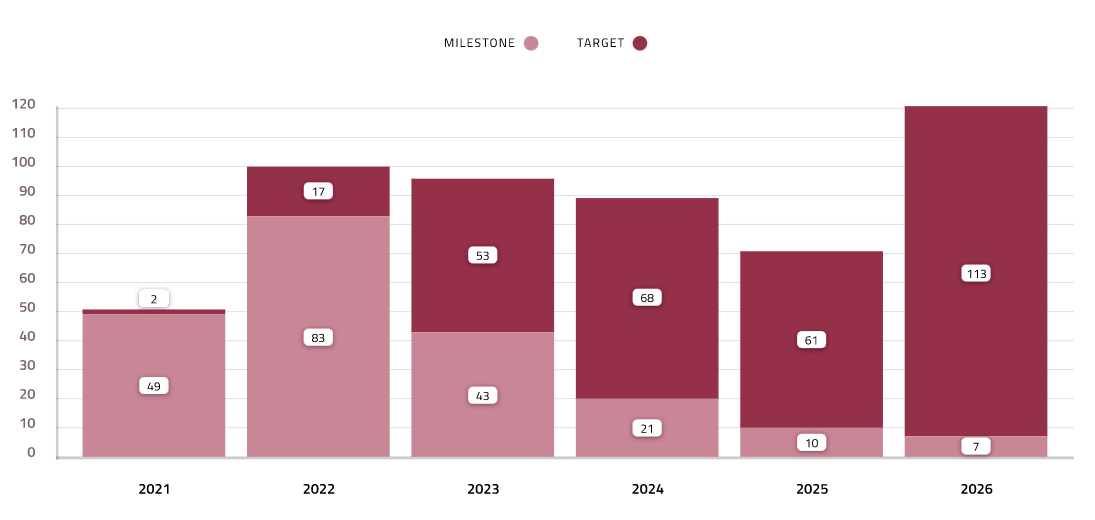

Il governo Draghi ha rispettato il cronoprogramma fino a giugno 2022, altrimenti la Commissione non avrebbe dato via libera all’esborso delle prime due tranche da 21 miliardi. Il compito era relativamente semplice – anche se in più occasioni l’ex premier ha dovuto mettere i partiti davanti a un aut aut – perché su 151 obiettivi totali ben 132 (vedi grafico) erano “milestone”, cioè traguardi che consistono nel varo di una riforma o procedura, e solo 19 “target” quantitativi misurabili. Prima di passare le consegne il precedente esecutivo ha poi messo in sicurezza 25 obiettivi (oltre ad avviarne altri 4) sui 55 da completare entro il 31 dicembre: dal varo dei decreti legislativi per la riforma del processo civile e penale – di cui Meloni ha poi rinviato l’entrata in vigore – all’aggiudicazione degli appalti per l’alta velocità al sud passando per la riforma degli Its. Su altri fronti i ministeri non hanno dato buona prova di sé e ora le conseguenze ricadono sui nuovi responsabili politici: per esempio la scadenza di dicembre sulla realizzazione di alloggi per studenti universitari sarà rispettata solo grazie a un escamotage reso necessario dal pasticcio lasciato in eredità dall’ex ministra Messa. E i bandi per asili nido e scuole d’infanzia, uno dei capitoli più pesanti del piano, sono stati più volte prorogati fino ad arrivare al rinvio della scadenza per l’aggiudicazione dei lavori.

I nodi politici che complicano i prossimi step – Spetta alla nuova maggioranza accelerare sugli altri obiettivi. Finora, complice la necessità di concentrarsi sulla manovra, si è fatto poco. I più sotto pressione sono il dipartimento per la Transizione digitale che fa capo al sottosegretario Alessio Butti e il ministero dell’Ambiente di Gilberto Pichetto Fratin: il primo ha 6 obiettivi ancora da raggiungere su 10 totali, dal completamento del Polo strategico nazionale all’avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione sulla cybersecurity, il secondo deve centrare 9 tra traguardi e obiettivi ed è fermo a 3, tutti raggiunti dal predecessore. Tra l’altro risulta ancora “in corso di adozione” il decreto ministeriale del Mef, di concerto con ministero dello Sviluppo e delle Politiche agricole, per l’efficientamento dei servizi idrici integrati. I piani per i centri per l’impiego sono stati adottati in tutte le regioni ma il ministero del Lavoro deve ancora raggiungere altri 3 target tra cui il completamento di almeno il 50% delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. Nulla che non si possa risolvere rapidamente con un nuovo decreto Pnrr, secondo gli addetti ai lavori. A preoccupare di più sono due obiettivi di cui è titolare la presidenza del Consiglio: si tratta dell’entrata in vigore di tutti i decreti attuativi necessari per attuare la legge sulla concorrenza e di quelli in materia di energia. Per la nuova maggioranza è kriptonite: in ballo c’è anche l’approvazione in via definitiva del decreto sulla gestione dei servizi pubblici locali, che potrebbe scontentare gli amministratori affezionati alla gestione in house visto che in base allo schema lasciato pronto dal precedente esecutivo occorrerà motivare il mancato ricorso al mercato.

I ritardi sugli investimenti e il sospetto della “cortina fumogena” – Tempi strettissimi e nodi politici a parte, arrivare a fine anno dichiarando centrati quei target non dovrebbe essere un problema. Il discorso cambia se si guarda alla spesa effettiva dei soldi ricevuti, che considerando anche il prefinanziamento ammontano a quasi 70 miliardi. “Sugli investimenti siamo in ritardo”, riconosce Carlo Altomonte, docente di Politica economica europea alla Bocconi, responsabile scientifico del Pnrr Lab dell’ateneo milanese e consigliere del precedente governo per il Recovery plan. “Avremmo dovuto spendere circa 29,4 miliardi di euro entro fine 2022, compresi i 6 già utilizzati nel 2021, ma a settembre eravamo fermi a 11,5 e forse non riusciremo a recuperare. Del resto è stato necessario mettere in piedi tutta l’infrastruttura di spesa, allocare le risorse ai soggetti attuatori, creare la piattaforma Regis per la rendicontazione che è operativa dall’estate”. Morale: “Il rischio è che qualcuno pensi di utilizzare i ritardi sugli investimenti, che pur ci sono, come cortina fumogena per coprire la mancata approvazione di norme, per esempio quella relativa ai servizi pubblici locali, la cui riforma va chiusa entro dicembre. Sarebbe un grave errore, perché sugli impegni di riforma che il Paese ha preso con l’Europa non ci sono spazi negoziali“.

I peccati originali? Pa debole e “svuota cassetti” – Ma di chi è la colpa se i bandi vanno deserti e la “messa a terra” non procede? Il boom dei prezzi delle materie prime ha ovviamente complicato le cose, ma quella è solo una parte della storia, la più difficile da prevedere. Era invece noto fin dall’inizio che il piano presentato da Draghi (partendo dal testo lasciato in eredità da Conte) affida la gestione di quasi 70 miliardi di euro agli enti locali. Il cui deficit di capitale umano e dunque di capacità tecnica non è un mistero. E infatti si stanno confermando non in grado di gestire le procedure di gara per l’assegnazione dei fondi, per non dire della scarsa dimestichezza con gli strumenti di rendicontazione. I piccoli Comuni faticano anche a partecipare ai bandi per carenza di funzionari. Mentre le Regioni lamentano di essere del tutto tagliate fuori, addirittura all’oscuro degli interventi che avvengono sul loro territorio. “Sul rafforzamento della pa si poteva fare di più”, commenta Annalisa Giachi, coordinatrice dell’osservatorio Orep sul recovery plan promosso dal dipartimento di Economia di Roma Tor Vergata e da Promo Pa Fondazione. “Sono state sbloccate le assunzioni e la possibilità di reclutare personale a tempo determinato, sono partiti i concorsi digitali, è nato un portale nazionale per il reclutamento, 1000 esperti hanno ricevuto incarichi di collaborazione. Ma ci sono molti dubbi sulle modalità di selezione, a volte test a risposta multipla. E se l’ente locale chiede assistenza tecnica a un professionista esterno quella spesa non può essere finanziata con i fondi del piano. In alternativa può rivolgersi alla piattaforma online Capacity Italy di Cdp e Invitalia, che però è insufficiente, andrebbe potenziata”.

“È stato un errore enorme non organizzare per tempo l'”armata” che sarebbe stata necessaria nella pa per gestire i progetti utilizzando la leva degli appalti pubblici per far crescere le nostre pmi”, rincara Gustavo Piga, ordinario di Economia politica a Tor Vergata e co-presidente dell’advisory board dell’Orep. “La Ue era consapevole del fatto che dovevamo rinnovare la macchina amministrativa, ma con il regolamento del Recovery ha imposto di rispettare paletti di bilancio che ci costringono all’austerità”. Giachi aggiunge quello che ai suoi occhi è l’altro grande peccato originale del piano: “La parcellizzazione eccessiva degli interventi. I ministeri hanno spesso “riempito” le varie missioni con progetti che languivano nei cassetti. Tanto che ora si fatica a capire cosa sia realisticamente fattibile. Avrebbe avuto più senso individuare qualche decina di progetti strategici e concentrarsi su quelli”.

Il rischio di perdere la scommessa della crescita – Da quei difetti d’origine derivano non solo i ritardi ma anche i problemi di efficienza nell’uso dei fondi evidenziati da alcune analisi del Pnrr Lab: i dati OpenCup sugli investimenti pubblici mostrano che le province con minore “qualità delle istituzioni” hanno più difficoltà ad accedere alle risorse anche se ne avrebbero più bisogno. È evidente che di questo passo i divari non verranno colmati. Come se ne esce? Per Altomonte vanno rafforzati gli strumenti già a disposizione, come Capacity Italy, e “gli eventuali problemi vanno risolti attivando i poteri sostitutivi. Sul Sole 24 Ore ho proposto anche la creazione di una Cabina di regia tecnica che monitori lo stato di avanzamento e intervenga se gli enti locali non ce la fanno”. Secondo Giachi sono indispensabili “provvedimenti di semplificazione drastici in materia paesaggistica, ambientale, urbanistica. Entro marzo 2023 deve entrare in vigore la riforma del codice appalti scritta dal Consiglio di Stato: occorrerà capire come gestire il periodo transitorio evitando blocchi”. Negoziare aggiustamenti con la Commissione si può, ma spostare il termine ultimo per la realizzazione delle opere oltre il 2026 sembra fuori discussione: “Vorrebbe dire riapprovare il regolamento Ue sul Pnrr con il consenso di tutti i Paesi membri”. Piga non nasconde il pessimismo: “E’ possibile che non saremo in grado di fare quanto preventivato”. Se la strada dell’allungamento dei tempi è sbarrata, “considerato che la Ue in questa fase difficili non ha interesse a ‘rompere’ con un Paese membro mi pare più probabile che ci sia qualche concessione e si arrivi al completamento nel 2026 facendo molte cose male e in fretta. Con il risultato che il Paese resterà in un circolo vizioso di bassa crescita e perdita di competitività“.

Articolo Precedente

Pnrr, errore nel bando dell’ex ministra Messa per 7.500 posti letto per universitari. Il governo Meloni recupera il ritardo con un escamotage

Articolo Successivo

Pnrr, dagli asili nido alle connessioni digitali: ecco i dossier su cui l’Italia è in ritardo. E potrebbe bucare le prime scadenze