Cinque minuti o tutta la vita. Quanto tempo si può stare a una mostra di Marina Abramovic, come quella in corso a Firenze (The cleaner, fino al 20 gennaio) nella suggestiva cornice di Palazzo Strozzi? Il fatto è che una mostra della Abramovic non si “visita”, ma si vive, “si fa” insieme a lei, alle sue opere, agli artisti che le performano. Prendete l’inizio del percorso: si entra negli spazi della mostra attraverso una “porta” stretta stretta costituita da due performer completamente nudi che stanno in piedi ai due lati, come stipiti. Si tratta di una performance della Abramovic, dal titolo Imponderabilia, qui ripresa da altri performer. Voi dovete passare, sistemandovi di profilo perché non c’è posto per passare frontalmente, nell’interstizio strettissimo lasciato tra i due corpi, e per farlo dovete decidere chi dei due guardare in quel momento, la donna o l’uomo, e come atteggiarvi, con indifferenza, imbarazzo, curiosità. Questa ouverture dà la misura della mostra: bisogna mettere in gioco se stessi senza pudore, il proprio corpo tanto quanto le proprie sensazioni, per poter entrare nel gioco della Abramovic. Perché Marina è un’artista totale, che non ha esitato a fare del proprio corpo, perfino messo a rischio in alcune performance, lo strumento della sua arte, e soprattutto del suo contatto con l’ambiente e con gli spettatori.

In una delle prime azioni, Rhythm 5, del 1974, realizzata a Belgrado, la Abramovic costruì una stella a cinque punte (la stella era nella bandiera jugoslava), la riempì di trucioli di legno imbevuti di benzina a cui dette fuoco, e si stese all’interno. In breve il fuoco esaurì l’ossigeno e lei svenne, ma il pubblico tutto intorno non se ne accorse poiché lei era distesa. Solo quando il fuoco cominciò ad avvolgerle una gamba il pubblico intervenne e fece interrompere la performance. Essere implicati fino a mettere in pericolo la propria vita e implicare il pubblico, impedendogli di restare con la buona coscienza ad “assistere”, questa la sfida di Marina Abramovic. Fare arte vuol dire sempre tendere al limite, rischiare. E Marina Abramovic lo ha fatto nelle situazioni più disparate lungo cinquanta anni di carriera: invitata alla Biennale di Venezia nel 1997 (con i Balcani appena devastati dalla guerra), presentò una delle performance più forti, Balkan Baroque, e scioccò il pubblico mettendosi per quattro giorni di seguito in un sottoscala a lavare e “pelare” mille ossi di bue appena scorticati, con la carne sanguinolenta ancora attaccata e un odore rivoltante. Un’altra performance, Rest Energy, realizzata nel 1980 con Ulay, il compagno con cui Marina Abramovic ha condiviso una parte della vita e della carriera, li vedeva tenere un arco e una freccia in tensione per oltre quattro minuti. Lei sosteneva l’arco, lui la freccia, puntata verso il cuore di lei: se uno dei due avesse mollato la presa per un attimo lei sarebbe stata trafitta. In tutte le performance la dilatazione del tempo è l’elemento centrale: le azioni si tendono e si distendono, si allungano fino a fare della loro durata il vero oggetto o la chiave che dà loro il senso. Come nella performance (Great Wall Walk, 1988) con cui Marina e Ulay si lasciarono dopo più di dieci anni di relazione: ognuno dei due partì da una delle due estremità della Grande Muraglia, in Cina. Camminarono per 2500 km e novanta giorni. Per incontrarsi e dirsi addio.

L’artista, dice Marina, deve passare lunghi periodi di solitudine. Del resto non si può fare arte se non si entra fino in fondo, con la testa, con il cuore e con il corpo, nel proprio agire. E se non si chiede al pubblico di fare altrettanto: a volte il pubblico entra nell’opera in forma ludica, come in Shoes for Departure, due scarpe di pesante ametista che siamo invitati a calzare per immaginare una partenza; altre volte ci entra in forma provocatoria, come in Rhythm 0, performance realizzata nel 1974 a Napoli, con una settantina di oggetti disposti su un tavolo affinché il pubblico li usasse come voleva sulla Abramovic, che era lì, puro oggetto disponibile da “consumare”: gli oggetti erano pettini, fiori, profumi, ma anche seghe, pistole, coltelli, martelli.

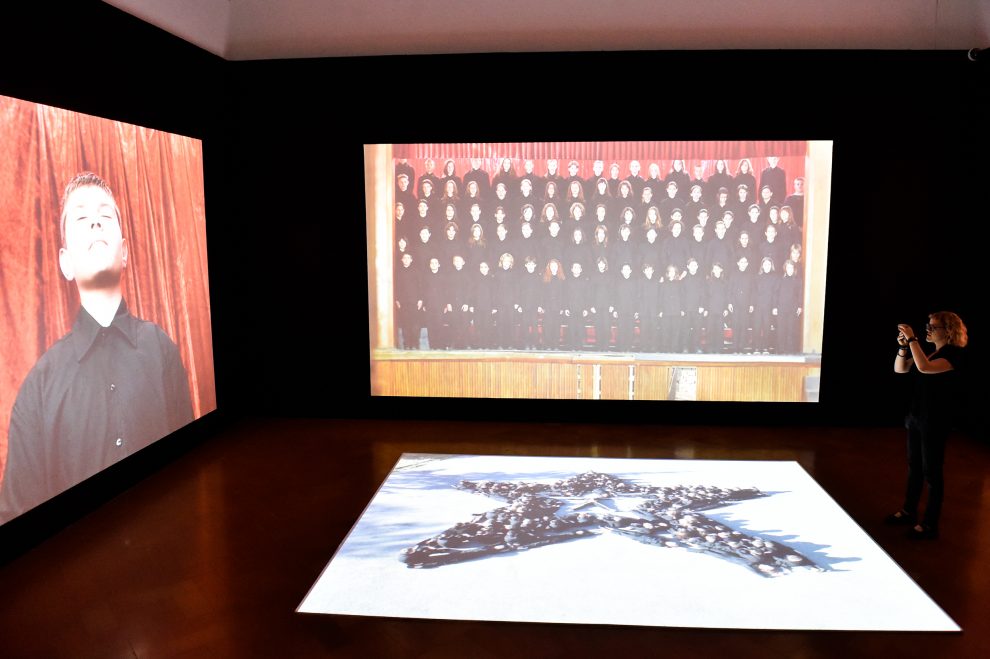

Le performance sono per definizione oggetti artistici transitori, al di fuori dell’hic et nunc della loro messa in scena non dovrebbero esistere. Con un gesto più rivoluzionario che contraddittorio Marina Abramovic ha inventato la re-performance. Niente vieta infatti che, esattamente come accade con l’esecuzione di una sinfonia di Beethoven o con una pièce di Shakespeare, anche la performance venga eseguita nuovamente, senza l’artista e perfino dopo la sua scomparsa. Anche in questo caso, come nella musica o nel teatro, si pone un problema di diritti da corrispondere, di prove, di studio. La re-performance, che nella mostra permette di vedere dal vivo alcune opere della Abramovic anche senza la sua presenza, è un’altra forma per dilatare il tempo, rendere immortale l’istante. Per rimettere in circolo e riusare i frammenti di una vita sulla scena, quello che resta dopo che The cleaner ha fatto le pulizie.

Articolo Precedente

Gli spaiati, il nuovo romanzo di Ester Viola: “L’ipocondria sentimentale esiste”. E se il rimedio fossero le uova?

Articolo Successivo

Ivan Illich e l’arte di vivere, un attacco frontale alla nostra idea di progresso