“Mia cara, io sto bene. Ora qui faccio il parrucchiere. Di’ ai miei genitori però di mandarmi qualcosa perché qui non si mangia“. Questa è l’unica lettera che Mario Bettega riuscì ad inviare alla sua fidanzata. Mario da oltre un anno era chiuso dentro il campo di concentramento di Mauthausen, dove morì il 19 marzo del 1945. Aveva 26 anni e una promettente carriera nel mondo del calcio ma, soprattutto, era un convinto antifascista: i fascisti lo fecero deportare come prigioniero politico. A raccontare la sua storia a ilfattoquotidiano.it è il nipote, che porta lo stesso nome dello zio: Mario Bettega ha 69 anni, è il figlio di uno degli otto fratelli dell’altro Mario e parla con commozione e un po’ di fatica di quello zio che pure non ha mai potuto conoscere. “In famiglia di lui non si è mai parlato – dice – I nonni non hanno mai voluto dire niente: all’inizio perché il dolore era troppo forte, poi perché non erano cose di cui si parlava”.

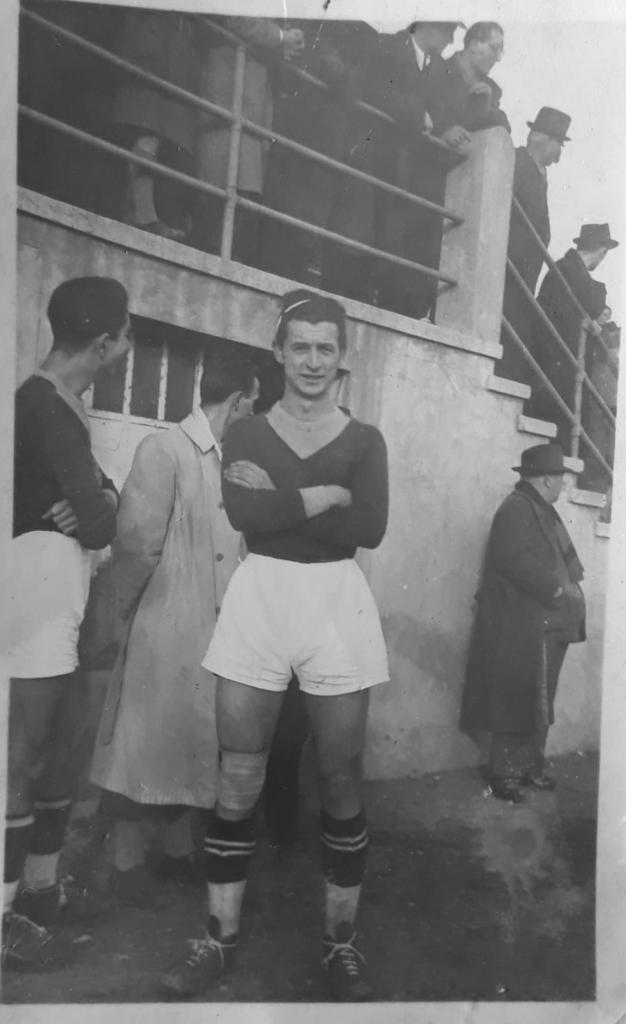

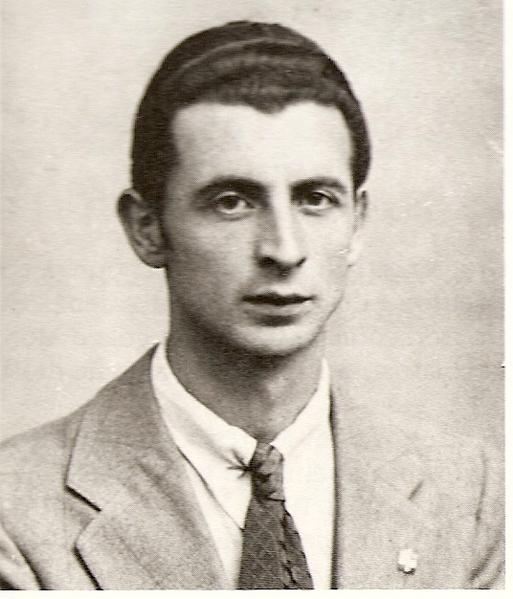

Nato il 16 agosto del 1918 a Lissone, la “città del mobile” della Brianza, Mario lavorava come operaio alla Breda di Sesto San Giovanni, che in quel tempo riforniva di armi l’esercito italiano. Mario era anche calciatore: fisico atletico e sguardo vispo, aveva un grande talento. Giocava nella Pro Lissone, la squadra cittadina, in serie C. Col pallone fra i piedi, era capace di incantare, creare, divertire, fare goal. Se ne erano accorti anche i selezionatori di Genova e Inter: nel 1939 aveva fatto i provini per entrare in queste due grandi squadre, erano andati bene e avrebbe dovuto solo scegliere per chi giocare, se non fosse scoppiata la guerra.

Nato il 16 agosto del 1918 a Lissone, la “città del mobile” della Brianza, Mario lavorava come operaio alla Breda di Sesto San Giovanni, che in quel tempo riforniva di armi l’esercito italiano. Mario era anche calciatore: fisico atletico e sguardo vispo, aveva un grande talento. Giocava nella Pro Lissone, la squadra cittadina, in serie C. Col pallone fra i piedi, era capace di incantare, creare, divertire, fare goal. Se ne erano accorti anche i selezionatori di Genova e Inter: nel 1939 aveva fatto i provini per entrare in queste due grandi squadre, erano andati bene e avrebbe dovuto solo scegliere per chi giocare, se non fosse scoppiata la guerra.

Alla Breda Bettega conobbe Enrico Bracesco, caposquadra attrezzeria che aveva un fratello che gestiva una trattoria a Monza. Ma quello non era solo un posto dove mangiare: quel ristorante faceva da cerniera di collegamento tra l’organizzazione clandestina delle fabbriche sestesi e le Brigate Garibaldi delle montagne del Lecchese, che combattevano contro il nazifascismo. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, iniziò infatti la Resistenza armata e i gruppi partigiani e le Sap, le Squadre di Azione Patriottica impegnate tra Milano e le montagne lombarde che confinano con la Svizzera, avevano bisogno di sempre più armi che si procuravano clandestinamente attraverso vari canali, tra cui appunto la Breda. Mario ed Enrico lavoravano assieme, parteciparono agli scioperi di fabbrica del marzo del 1943 e insieme cominciarono a impegnarsi in prima linea per la Resistenza.

Su indicazione di Bracesco, Mario iniziò a rifornire con qualche pacco di otturatori e caricatori, che trafugava in fabbrica, un artigiano metalmeccanico lissonese, Luciano Donghi, comunista ed ex operaio della Breda, che a sua volta aveva un laboratorio clandestino e s’ingegnava per riparare e costruire armi da dare ai partigiani. Non solo, con i pezzi che Mario riusciva a trafugare, realizzava anche delle piccole bombe che richiudeva nelle scatolette per la carne in conserva. Queste “scatole esplosive” venivano poi nascoste dai partigiani in una delle fabbriche più celebri per la produzione di carne in scatola, la Montana, accanto alla quale Donghi aveva il suo laboratorio. Insieme, Bettega e Donghi tenevano i contatti con il movimento clandestino locale, le Sap, con i gruppi partigiani della Valsassina e della Valtellina, rifornendoli di armi. Le sue conoscenze nel calcio gli erano d’aiuto: grazie ai giovani che frequentavano la società sportiva di Lissone riuscì a sostenere ed estendere l’attività dei partigiani, oltre che ad aiutare chi ne aveva bisogno.

Su indicazione di Bracesco, Mario iniziò a rifornire con qualche pacco di otturatori e caricatori, che trafugava in fabbrica, un artigiano metalmeccanico lissonese, Luciano Donghi, comunista ed ex operaio della Breda, che a sua volta aveva un laboratorio clandestino e s’ingegnava per riparare e costruire armi da dare ai partigiani. Non solo, con i pezzi che Mario riusciva a trafugare, realizzava anche delle piccole bombe che richiudeva nelle scatolette per la carne in conserva. Queste “scatole esplosive” venivano poi nascoste dai partigiani in una delle fabbriche più celebri per la produzione di carne in scatola, la Montana, accanto alla quale Donghi aveva il suo laboratorio. Insieme, Bettega e Donghi tenevano i contatti con il movimento clandestino locale, le Sap, con i gruppi partigiani della Valsassina e della Valtellina, rifornendoli di armi. Le sue conoscenze nel calcio gli erano d’aiuto: grazie ai giovani che frequentavano la società sportiva di Lissone riuscì a sostenere ed estendere l’attività dei partigiani, oltre che ad aiutare chi ne aveva bisogno.

L’attività clandestina, tuttavia, diventava mese dopo mese sempre più difficile. Bracesco fu arrestato e ferito mentre trasportava su un motocarro un carico di armi quasi totalmente trafugato dalla Breda: anche lui finì a Mauthausen e poi a Hartheim e non non tornò più. Da quel momento in fabbrica iniziarono moltiplicarsi le spie e, con il suo fisico atletico, Mario non passava di certo inosservato. Sapeva che c’era qualcuno che lo teneva d’occhio, ma non smise di fare il doppio gioco (lavorare ed aiutare i partigiani) neanche quando iniziò a temere di esser stato scoperto.

Una sera d’inverno, però, la polizia lo seguì fino a casa, abitava vicino allo stadio di Lissone. Gli agenti parcheggiarono la camionetta e poi proseguirono a piedi, fino alla sua porta. Quando bussarono, la madre di Mario andò ad aprire senza esitazione. Pensava che, come sempre, fosse qualcuno della squadra di calcio che cercava suo figlio. Così la polizia fece irruzione e lo arrestò. Era il 23 febbraio del 1944 e Mario doveva compiere ancora 26 anni. Bettega fu portato prima nel carcere di Monza, poi da lì a San Vittore, a Milano, dove fu classificato come “prigioniero politico”. Una definizione che firmava la sua condanna a morte. Di lì a qualche giorno infatti, assieme ad altri antifascisti, fu trasportato dentro un vagone piombato prima al campo di Bolzano poi fino a Mauthausen, in Austria, uno dei più terribili lager nazisti, dove i prigionieri dovevano fare fronte a condizioni di detenzione inumane e lavorare come schiavi nelle cave. Qui gli italiani deportati qui furono più di 8mila. Qui Mario Bettega morì, all’età di ventisei anni, il 19 marzo 1945, dopo un anno di prigionia. Il suo nome risplende all’ingresso dello stadio comunale della Pro Lissone: è lì che con una pietra d’inciampo il Comune di Lissone e il Comitato per le Pietre d’inciampo della Provincia di Monza e Brianza gli hanno voluto rendere omaggio.