Il basket nei manga e su Netflix: così si racconta lo sport

di Marco Pozzi

C’è un paese che i nati negli anni ‘70 e ‘80 hanno imparato a conoscere fin da piccoli attraverso strisce di fumetti e disegni animati: il Giappone. Probabilmente non avevano mai visto un documentario di quel paese, ma sapevano com’erano le città, come si mangiava, come si viveva nelle scuole e nelle case, e attraverso le storie di personaggi inventati del Giappone assorbivano ambizioni, desideri, paure.

Il bel libro Il Manga di Jean-Marie Bouissou (editore Tunué) spiega: “le serie di sport hanno fatto molto per il successo del manga all’estero, costituendo uno tra i pilastri più solidi delle riviste shônen. Questo genere non esisteva prima della guerra [seconda guerra mondiale]; come molti altri, è nato dalla sconfitta. Avendo gli americani proibito la pratica delle arti marziali nelle scuole e le storie di guerra e di samurai che fiorivano nelle riviste dedicate ai ragazzi negli anni Trenta, le serie consacrate agli sport occidentali come il baseball e il pugilato, di cui gli occupanti incoraggiavano la pratica, furono un mezzo per perpetuare il gusto per il superamento di sé nei giovani spiriti.”

Fra quei fumetti famoso è Slum Dunk, uscito in 31 volumi nella prima metà degli anni Novanta; il disegnatore ‒ il mangaka ‒ Takehiko Inoue nel 2022 scrive e dirige anche il film, First Slam Dunk Film (ora su Netflix), che è uno dei più belli dedicati al basket: un film lungo una partita, con flashback sui giocatori, presi come singoli individui che si completano in una squadra, atleti ed esseri umani verso un tiro finale dal montaggio affatto banale.

In Europa ci si ricorda ancora le azioni dalla fisica impossibile in Holly e Benji, o le sfide in Mila e Shiro, così come dal Giappone ci è arrivata la tecnologia con Gundam o Mazinga, con gli Angeli di Neon Genesis Evangelion, o l’adolescenza con l’incantevole Creamy o Kiss me Licia, o il riflesso sulla storia europea con Lady Oscar e Il Tulipano nero.

Nello sport l’unico immaginario competitor è quello americano ‒ abbiamo mai avuto eroi sportivi immaginari altrettanto forti per atleti africani, sudamericani? o cinesi? o un giocatore russo, come in un romanzo dell’Ottocento? – e soprattutto nel basket l’immaginario è sempre americano, che sia Coach Carter o Colpo vincente, White man can’t jump o Voglia di vincere.

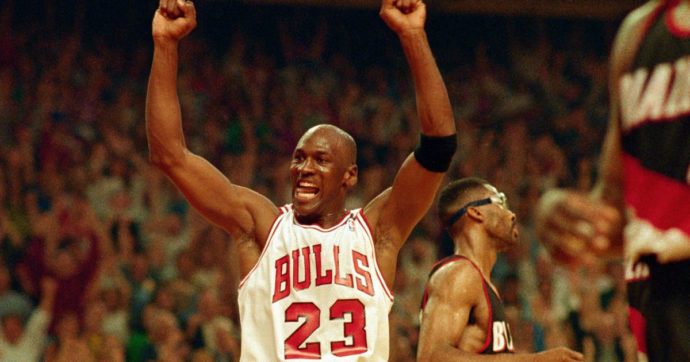

L’esempio attuale di “storytelling sportivo” forse più famoso, che testimonia quanto sia impattante il racconto di uno sport, anche più delle competizioni di quello stesso sport, è la serie Netflix The last dance, uscita abilmente nel primo lockdown del 2020, che racconta la stagione 1997/98 dei Chicago Bulls, l’ultima con Micheal Jordan, ricostruendo l’epica di quella squadra vincente dal suo arrivo nel 1984. Sulla versione definitiva di The last dance, per contratto, aveva l’ultima parola lo stesso Jordan, che ha potuto costruire il racconto per trasmettere ciò che voleva di sé, modellandosi per la leggenda persino i difetti (tanto che Scottie Pippen s’è motivato a pubblicare Unguarded, per emendare col suo punto di vista la ricostruzione della serie; altra operazione di brand identity di giocatori Nba la serie Starting Five, appena uscita seconda stagione).

Jordan s’è creato anche una specie di antieroe, quel Jerry Krause, General Manager e architetto della dinastia dei sei titoli, che, morto nel 2017, non ha potuto offrire la sua “difesa”, e il cui nome, in contumacia, durante una cerimonia celebrativa della squadra che aveva creato, nel 2024 dai tifosi fu coperto implacabilmente di fischi, che si sono riversati sull’incolpevole moglie ottantenne in lacrime.

Sempre legato allo storytelling di The last dance, più che errata-corrige, piuttosto un addendum è stato il documentario One Giant Leap, uscito nel 2021, sul centro australiano Luc Longley, che in Last dance non era presente. I protagonisti di quella squadra, avvertita la sua assenza alla storia, partecipano alle riprese di One Giant Leap, come a voler sommare all’immaginario costruito dalla serie un qualcosa che tutti ritenevano necessario; ed è stato convincimento plebiscitario, visto che al “missing chapter” ha partecipato anche sua maestà Michael Jordan, oltre a Scottie Pippen, Phil Jackson e Steve Kerr (bellissima la parte di rielaborazione personale della fine della dinastia, cioè da punto in cui Last Dance termina: da vedere).

E l’immaginario è forte, si sovrascrive alla realtà, riplasmandola, ricreandola (il solo numero ‘23’, numero qualunque per molti, ma con formidabile imprinting emotivo per chiunque abbia giocato a basket). Tale principio della “narrazione” è ben noto nel mondo dell’informazione, non troppo dissimile da una guerra o da un’elezione, tanto da guadagnarsi la definizione di “soft power”, che ben ne rende la potenza. E la pericolosità, poiché dai fischi in un palasport ai bombardamenti militari, forse, per suggestione e bugia il passo non è poi così lungo.