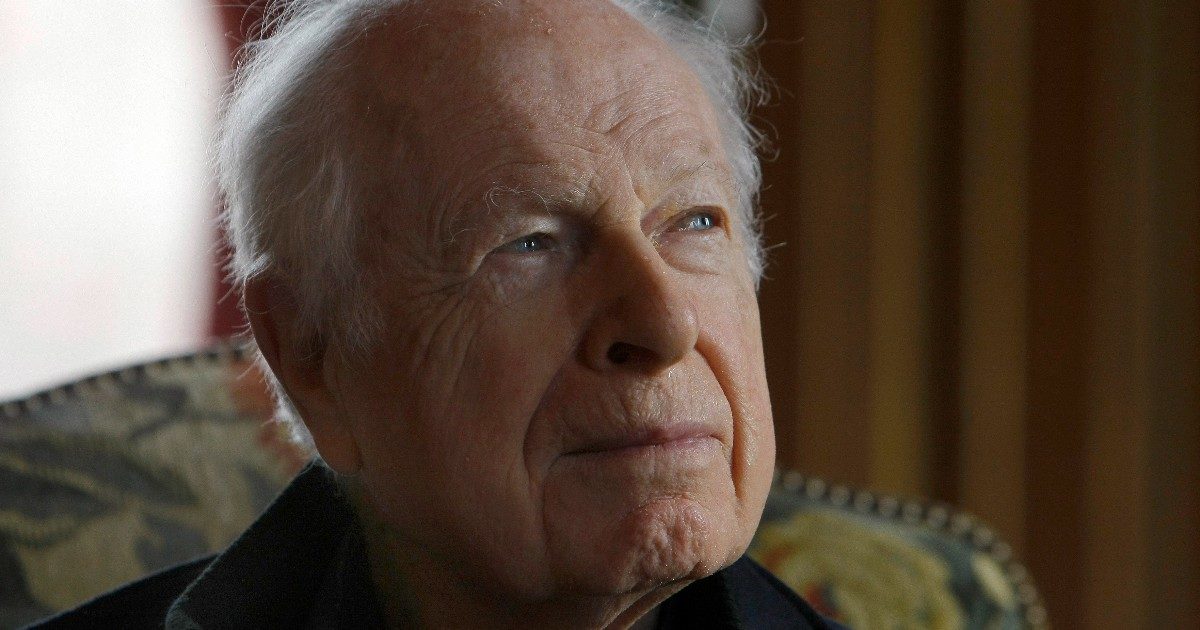

Il corpo, l’immagine e il gesto. Ma anche l’anticonformismo, l’azzardo e la lungimiranza. Se non ci fosse stato Peter Brook, morto nelle scorse ore a 97 anni, il Novecento teatrale sarebbe rimasto imbalsamato nel riflesso del suo eterno passato (un po’ come la lirica che ancora s’affanna tra belletti e postmodernismi che ne consacrano la mummificazione). “Posso scegliere un qualsiasi spazio vuoto e dire che è un nudo palcoscenico”, scriveva Brook ne Il teatro e il suo spazio (Feltrinelli) che divenne saggio celebre proprio nel ribollente 1968.

Influenzato dal teatro della crudeltà di Antonin Artaud, dallo straniamento di Brecht, come dallo sperimentalismo di Grotowski, ma senza la radicalizzazione amorale di certi epigoni a lui successivi e a noi contemporanei. Brook si era fatto ampiamente notare negli anni cinquanta con una serie di allestimenti delle opere di Shakespeare piuttosto spregiudicati. Del resto leggenda vuole che questo londinese di origine russa, avesse diretto la sua seconda opera teatrale a 17 anni (“la prima aveva dovuto inventarsela per ragioni di prestigio internazionale”, scherzava la quarta di copertina proprio di Il teatro e il suo spazio). Eccolo allora il saggio dirompente che spezza la convenzionalità. Nell’elencazione (in divenire) di quattro tipologie di teatro – mortale, sacro, rozzo, immediato -, Brook, di fondo, centra il cuore della questione a livello di pars destruens proprio nel polemizzare con l’insensatezza di un sacrificio collettivo che ogni sera si ripete a livello spettatoriale, quello della “Noia” e della “Tradizione”. Gioco facile allora puntare tutto sul teatro “mortale”. Come scrive Paolo Puppa nel suo Teatro e spettacolo (Laterza) “da queste pagine sprigiona subito un’invincibile sofferenza per il mondo dello spettacolo, per le sue regole e i suoi ricatti, una ripugnanza per la convenzione teatrale di cui decreta la morte avvenuta o prossima per eccesso di noia”.

Brook parla, probabilmente per la prima volta a livello di analisi teorica della storia del teatro, di uno spettatore che “gode persino nella mancanza di ogni divertimento”. Così se il teatro sacro e rozzo sono già insiti nei suoi allestimenti shakespeariani pre ’68 ecco che il raggiungimento del cosiddetto teatro dell’immediato avviene prima di tutto dal training compiuto sull’attore che si svilupperà concretamente con l’apertura nel 1973 di un teatro a Parigi, Theatre des Bouffes du Nord, dove verrà messa in pratica una metodologia attoriale totale tale da ridurre la distanza tra l’attore e lo spettatore, dove l’attore quasi dovrà dimenticare il testocentrismo per farsi corpo comunicante anche nei gesti più semplici, quotidiani, comuni, reiterati.

In molti ricordano le urla degli attori per un Re Lear recitato al Lincoln Centre di New York proprio per raggiungere gli spettatori lontanissimi dal palco, ma anche la vera rivoluzione che poi porterà Brook nel 1985 al celebre Mahabharata. Brook porterà la sua idea di teatro e di recitazione in spazi chiusi e aperti, nelle periferie delle grandi città occidentali e nei villaggi dell’Africa, tra bambini sordi e malati di mente, nelle cave e nei mercati. Un teatro che le solite élite autoriferite di critici e tradizionalisti possono gustare come meglio gli pare, ma che si apre a platee non convenzionali e pregiudizialmente intonse.

Nel suo laboratorio parigino, periferico e sgarrupato, a metà anni settanta la sua compagnia è una babele linguistica impressionante. E qui arriviamo proprio al Mahabharata scritto con un altro grandioso drammaturgo, Jean Claude Carriere. Opera messa in scena in una cava di Avignone, dalla durata di undici (o tredici) ore, ispirata all’epopea sanscrita indiana, datata probabilmente tra il terzo secolo a.c. e il terzo secolo d.c. dove viene raccontata la lotta tra due gruppi di cugini in una guerra che stravolge il destino di due principi e dei loro successori. Il tentativo di Brook e Carriere di trasformare il mito in arte universale attraverso la riproposizione di stragi e lutti, origine della vita e violenza del mondo identici in ogni angolo del globo. Brook continuerà nel tempo questa altalena tra rilettura dei classici o, ad esempio, la creazione nel 2005 di un testo basato sulla vita del sufi maliano, Tierno Bokar, tragico protagonista di un’idea di tolleranza religiosa universale partendo dai dettami della religione musulmana.