In Italia, ancora una volta, la ricerca non è un lavoro. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei un ricercatore precario in università il tuo non è lavoro, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa.

Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la situazione. Dall’anno scorso infatti assegnisti e dottorandi con borsa hanno finalmente accesso all’indennità di disoccupazione (borsisti e dottorandi senza borsa invece no, loro sono in formazione: stesso lavoro, diritti diversi, così funziona in università). A frenare l’entusiasmo dei precari – trentenni e quarantenni con dieci o quindici anni di ricerca alle spalle: non vorranno mica mettersi in testa di essere lavoratori veri? – arriva però adesso Almalaurea, il consorzio interuniversitario che studia l’inserimento lavorativo dei laureati.

Almalaurea sta svolgendo in queste settimane la sua indagine annuale sui dottori di ricerca. Si tratta di una ricerca importante, che nelle sue edizioni passate ha fornito informazioni utilissime e non reperibili altrove sui percorsi occupazionali di chi consegue un dottorato di ricerca in Italia. Sappiamo così, ad esempio, che i dottori di ricerca hanno più probabilità di trovare un lavoro rispetto ai laureati magistrali: a un anno dal conseguimento del titolo, infatti, l’85% ha un’occupazione, a fronte del 71% dei laureati magistrali. Almalaurea ci ricorda però che in questo 85% è compreso anche chi è in “formazione retribuita”: un modo curioso per definire i ricercatori precari in università.

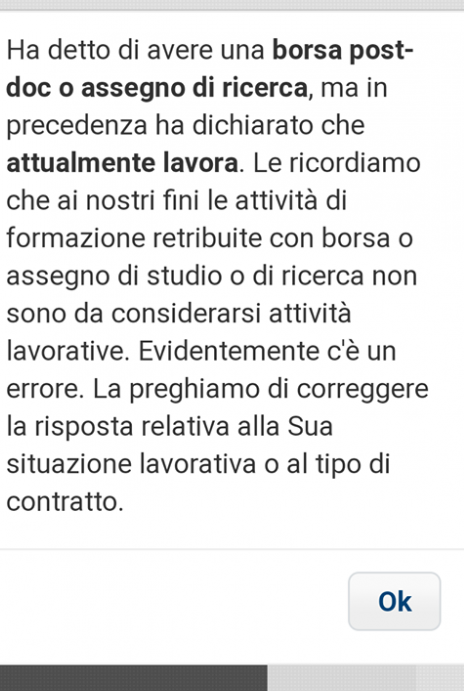

Nel questionario Almalaurea sugli sbocchi professionali dei dottori di ricerca, infatti, assegni di ricerca e borse post-dottorato sono considerate attività formative, non esperienze professionali. Così, come denuncia l’Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani (Adi), chi compila il questionario in questi giorni incappa facilmente in un singolare messaggio di errore, che recita così: “Ha detto di avere una borsa post-doc o assegno di ricerca, ma in precedenza ha dichiarato che attualmente lavora. Le ricordiamo che ai nostri fini le attività di formazione retribuite con borsa o assegno di studio o di ricerca non sono da considerarsi attività lavorative. Evidentemente c’è un errore”.

Commentando in passato alcuni risultati emersi dalle precedenti indagini Almalaurea, il loro curatore Francesco Ferrante aveva sottolineato la necessità di “modificare una cultura diffusa nel Paese (…) che attribuisce scarso valore alla ricerca e alla conoscenza. Un passaggio che richiede cambiamenti a tutti gli attori coinvolti”. Si tratta di passare, allora, da una concezione della ricerca come semplice momento di formazione – o come hobby, o come capriccio individuale, a seconda dei casi – al riconoscimento della dignità del lavoro di ricerca, che ha un valore in sé e che è in grado di portare benefici all’intera collettività. La strada da fare è ancora tanta. Intanto, grazie ad Almalaurea per avercelo ricordato: evidentemente c’è un errore.

Articolo Precedente

Incidenti sul lavoro, una guerra non dichiarata ma infame contro la classe lavoratrice

Articolo Successivo

Cagliari, trenta persone rischiano di essere licenziate anche se il lavoro c’è