Alluvioni e siccità hanno condizionato la storia della umanità, come racconta uno dei libri più belli che abbia mai letto in materia di clima, pubblicato più di trenta anni fa (D. Camuffo, Clima e uomo, Milano: Garzanti, 1990). Le anomalie del ciclo dell’acqua spiegano l’impatto più profondo dei cambiamenti climatici che nel corso dei secoli hanno accompagnato la vicenda umana sulla Terra, pur breve se confrontata quella del pianeta che ci ospita. E lo studio degli anelli di accrescimento degli alberi è uno degli strumenti più precisi per leggere questa vicenda. Assieme alla sequenza delle piene e delle magre del Nilo, proprio gli anelli degli alberi aiutarono un idrologo inglese, Harold Hurst, a scoprire la memoria di lungo periodo della natura; una circostanza che sia la fisica classica sia il senso comune facevano fatica a comprendere.

In trepida attesa per il destino idraulico padano nei prossimi mesi, uno sguardo al passato, anche remoto, fa capire come le anomalie idrologiche abbiano condizionato il comportamento del genere umano. Uno studio basato sugli anelli degli alberi ha aperto uno spiraglio su una delle vicende più misteriose della storia, quella del popolo ittita. Questo antico impero, che dominava la maggior parte dell’Anatolia e parti della Siria settentrionale, crollò misteriosamente più di tremila anni fa. E l’anomalia del clima ha avuto un ruolo in questo crollo, come accadde all’impero della Dinastia Tang milleduecento anni fa a causa del rilassamento del monsone estivo.

Lo studio collega osservazioni climatiche e storia umana, ipotizzando che una siccità di soli tre anni in Anatolia centrale (dal 1198 al 1196 a.C.) contribuì alla scomparsa della capitale dell’impero, Hattusa, e alla condanna di quella civiltà (Manning et Al., Nature, 2023). La ridotta crescita degli alberi nell’Anatolia centrale è attribuibile a una diminuzione delle precipitazioni locali durante il XII secolo avanti Cristo. Proprio in quei tre anni consecutivi di siccità, rari ma non straordinari per il clima centro anatolico, la capitale ittita, Hattusa, fu abbandonata, andò poi a fuoco, l’impero si dissolse e quel popolo si disperse.

In tempi moderni (in base ai dati osservati dal 1929 al 2009) ogni quindici anni la pioggia annuale nella zona non raggiunge i 300 millimetri necessari a coltivare orzo o grano. Tre anni consecutivi così secchi, però, comportano un’assoluta e diffusa carestia, l’incapacità di riscuotere le tasse e l’impossibilità nutrire l’esercito. Questi tre fattori, nel mondo antico, potevano mettere in crisi qualsiasi civiltà, perfino se evoluta come quella ittita, capace di costruire serbatoi idrici vicino alle proprie città, dotate di acquedotti e fognature assai più efficienti di quelli di molti a servizio degli insediamenti attuali. Invero, la vicenda va inquadrata in un contesto più ampio, nello spazio e nel tempo.

Alla pesante siccità iniziale che si verificò attorno al 1190 avanti Cristo, seguì un lungo periodo di mega-siccità, forse duecentennale secondo le moderne classificazioni. Le precipitazioni invernali scesero fino al 30 percento rispetto al periodo precedente e il fenomeno colpì una fascia enorme: dalla Spagna attraversò il Mediterraneo e la Turchia, fino a raggiungere l’India. Le prove di questa mega-siccità sono però abbastanza approssimative, a differenza dei dati annuali basati sugli anelli degli alberi. E diverse civiltà che all’epoca esistevano accanto agli Ittiti non scomparvero. La fine dell’impero ittita non significò un collasso totale, né in Medio Oriente, né in tutta l’Anatolia.

Gli Ittiti, pur evoluti e previdenti, erano meno preparati di altri popoli? Non aveva insegnato nulla un’altra mega siccità che poco più di un secolo prima aveva colpito una vasta area mesopotamica, attorno al 2200 avanti Cristo? Un evento forse meno severo ma assai prolungato che aveva concorso al tramonto dell’impero accadico, fondato da Sargon di Akkad nella parte settentrionale della bassa Mesopotamia. “Dopo la fondazione della città e la loro successiva distruzione, i grandi campi e i latifondi non produssero più grano, le zone allagate non generarono più pesci, i giardini irrigati non produssero più miele e vino, le grosse nubi non portarono più pioggia” (da: Le vicende di Agade, vv. 171-174, in: J.B. Pritchard ed., Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament with Supplement, Princeton: Princeton University Press, 1969, pag.649).

Gli studi archeologici dimostrano come civiltà altamente sviluppate siano crollate bruscamente con il passaggio a condizioni climatiche più aride. Comprendere i comportamenti umani in risposta a questi eventi potrebbe aiutare a intraprendere ragionevoli misure di adattamento al clima che cambia. Sbagliando s’impara e, poiché la scala temporale del clima traguarda ben oltre quella della vita umana, vale la pena di imparare dagli errori dei nostri avi.

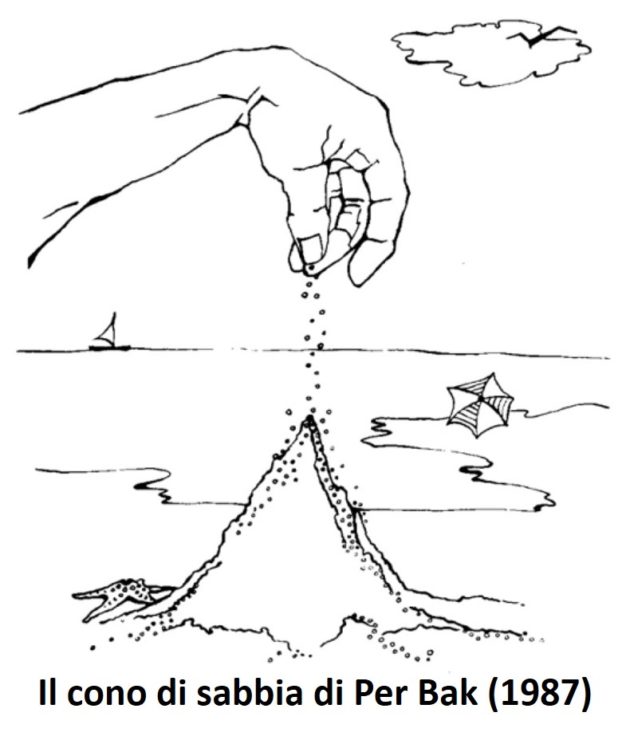

Il crollo è brusco, ma le sue cause lo sono assai meno, come spiega il paradosso abeliano del cono di sabbia con cui il fisico Per Bak spiegava alcuni comportamenti critici nei sistemi caotici (v. Figura). Gli uomini ci provano, quando costruiscono il proprio cono di sabbia, lasciando cadere dall’alto un granello dopo l’altro. Il cono cresce, appare solido e armonioso, ma frana sempre, alla fine; e sempre all’improvviso.

La storia suggerisce come l’esclusivo rifugio della politica di emergenza sia una medicina sbagliata. Nessuno dubita che l’urgente vada affrontato utilizzando al meglio le risorse disponibili, non soltanto umane e tecnologiche, ma anche culturali. Sarebbe importante, però, delineare strategie capaci di fare fronte in modo consapevole a scenari spiacevoli ma affatto verosimili. Ed evitare misure emergenziali che vadano in direzione ostinata e contraria alla consapevolezza.

Articolo Precedente

Trasferimenti, abbattimenti e spray di difesa: il governo studia un piano “anti-orsi” dopo la morte di Andrea Papi

Articolo Successivo

Morsa da un lupo mentre tenta di difendere il suo cane: il racconto di un sindaco in provincia di Lucca