Di film portoghesi siamo a digiuno da sempre. Se non fosse stato per le meteore tipicamente festivaliere di Manoel De Oliveira, Joao Cesar Monteiro, e di recente Pedro Costa e Miguel Gomes, non sapremmo praticamente nulla della cultura cinematografica di questo paese. Una specie di casella vuota tra Spagna e Stati Uniti. Per riparare ad una assurda lacuna ecco che a Venezia 76, in Concorso, arriva A Herdade (in italiano La Tenuta).

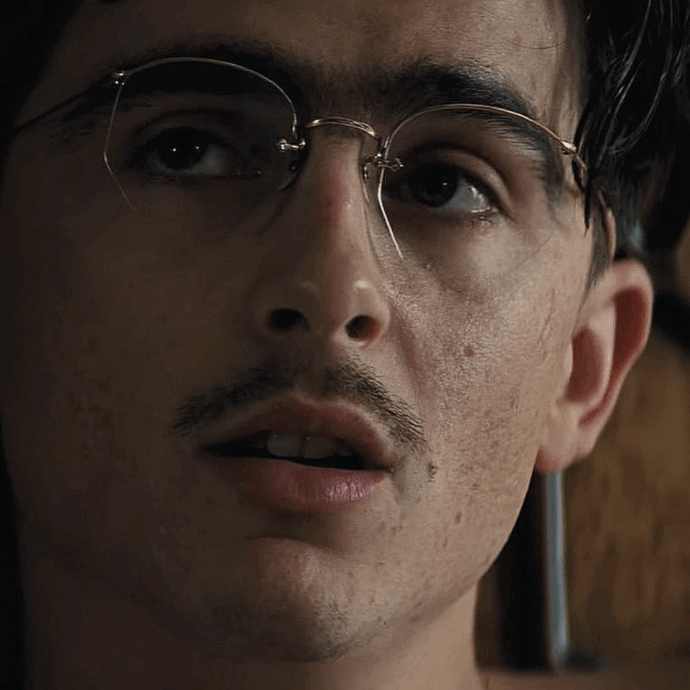

Non il classico film ampolloso come caricatura da visione accigliata da festival vuole. Bensì una solenne epopea familiare intrecciata alla trasformazione di 50 anni di storia patria che l’accompagnano: 14mila ettari a riso, grano, mais, segale a sud del fiume Tago. Masse di contadini nei campi come in Novecento, casolari immensi a perdita d’occhio, e al centro l’erede del fondo, il padrone Joao Fernandes (un monumentale Albano Jeronimo), ricco possidente terriero, pantaloni infilati negli stivaloni, cigarillo acceso e fumante sempre tra le labbra (fuma con la smorfia di Clint Eastwood e solo per questo ci piace assai), immediatamente adulto dopo un tragico prologo che lo vede bambino fuggire su un isolotto fortificato della loro proprietà dopo che il padre l’ha costretto a guardare la salma penzolante da un albero del fratello suicida. Joao è un tipo alto alto e taciturno dallo sguardo deciso. Apparentemente corretto e benvoluto dai suoi dipendenti, probabilmente con il vizietto di non accontentarsi sessualmente solo della moglie, una figlia e un figlio che non sembra proprio avere la determinazione del padre, viene raggiunto da due funzionari governativi del regime di Salazar nel 1973. La richiesta è quella di dichiarare pubblicamente il suo sostegno al governo, soprattutto alla politica coloniale del Portogallo in Africa.

L’uomo rifiuta elegantemente la pressante richiesta confidando sul suocero, generale dell’esercito, anche se i militari gliela faranno pagare arrestandogli un prezioso tuttofare della fattoria scoperto essere pieno di materiale di propaganda comunista sotto al materasso. Siamo tra l’altro a ridosso della Rivoluzione dei Garofani (1974) e Fernandes si trova così all’apice della sua storia familiare proprio quando le ideologie socialcomuniste proveranno a sfondare anche tra i braccianti dei suoi campi. Ulteriore salto temporale in avanti e arriviamo al 1991. Fernandes è già verso i sessant’anni, le banche gli stanno divorando terre su terre per appianarne i debiti, ma soprattutto l’equilibrio familiare (c’è un figlio fatto con la moglie del suo braccio destro che non ha mai saputo della vera paternità) sembra incrinarsi e franare del tutto sotto l’inettitudine conclamata del figlio Joaquim.

Cinema di ampio respiro quello del regista Tiago Guedes (al suo terzo film e dopo diverse serie tv) capace di adottare una dialettica forte ed efficace tra campi lunghi e primi piani, come di costruzione dello spazio attraverso prolungati movimenti di macchina. Un cinema fatto spesso di silenzi e di sguardi esplicativi, di presenza attoriale preponderante e marcata, di ricostruzione storica minimale e poco invasiva.

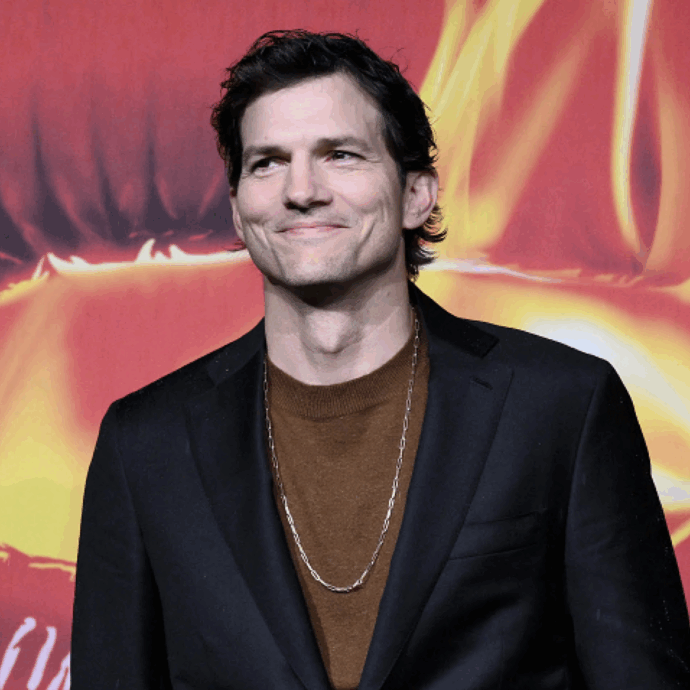

Un risultato convincente e coinvolgente, che ricorda alla lontana Il Gigante o qualche western alla Anthony Mann mescolato ai più classici topoi da melò fatti di tradimenti, rapporti genitori/figli, legami di sangue. In A Herdade si sfogliano attutite le pagine tragiche e politiche di un paese, mentre si lavano in modo dirompente i panni sporchi di casa tra le mura private. Un ottimo titolo da Concorso, insomma, che qualche producer da grandi marchi potrebbe usurpare per farne una serie tv. Anche se il film di Guedes è straordinario da guardare così nella sua esponenziale durata di 164 minuti, tutto d’un fiato, immersi nell’immensità di una natura muta e meraviglia, sospesi nel fluttuare del tempo, aggrappati ad un atipico “padrone” progressista del secolo che fu. Tra i brani musicali sempre molto sottotraccia c’è lo zampino del grande Arvo Part. Produce, ma soprattutto ha ideato storia e girato, una colonna del cinema d’essai portoghese ed europeo: Paulo Branco che dal regime di Salazar era fuggito negli anni sessanta per poi produrre, tra i tanti, i film di Assayas, Tanner, Schroeder, Wenders, e perfino Cosmopolis di Cronenberg.