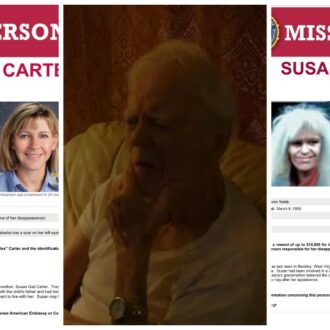

Cinquantenne, ebreo, ex rock star, rossetto rosso e cerone bianco, capelli sparati e unghie laccate: è Cheyenne, pensionato di lusso e depressione in quel di Dublino. Ma non finisce qui, non finisce così: la morte del padre, che non vedeva da 30 anni, lo riporta a New York per indagare su un criminale nazista rifugiatosi negli Stati Uniti. Sebbene non brilli per tempismo e acume, Cheyenne si mette on the road, alla ricerca dell’aguzzino di papà ad Auschwitz, un novantenne tedesco presumibilmente già deceduto. Lo troverà?

E’ This Must Be The Place di Paolo Sorrentino, già in concorso a Cannes 64 e ora nelle nostre sale con Medusa, che co-produce con Nicola Giuliano, Andrea Occhipinti e Francesca Cima. Protagonista è Sean Penn, che fa di Cheyenne il vettore umano di un percorso nell’identità, ovvero nel cinema di Sorrentino e nell’archetipo stesso del cinema americano: l’on the road, il genere fondativo, “il” movimento stelle & strisce. Un film di frontiera, dunque, che abbina allo sguardo che scopre il mondo l’uomo che scopre l’interiorità, al piano americano della mitologia Usa il piano napoletano della cifra autoriale di Sorrentino: un incontro-scontro affidato alle “mentite spoglie” di Cheyenne, l’indiano irriconciliato del cinema Usa e la maschera del cinema di Sorrentino.

Il punto di sutura è un ex uomo di spettacolo precipitato sulla frontiera del risibile o, almeno, della pantomima, perché decidere che the show must go on oggi tocca agli altri e lui ne fa le spese. Un superstite, un relitto, ma non privo di umanità: non è un simulacro quel cerone, non è una copia di un originale mai esistito quel rossetto, bensì una maschera che occlude e confonde, perché in realtà Cheyenne la maschera l’ha già buttata.

E’ in questo fertile e umanissimo dissidio che si consuma la sfida di Penn: una sfida vinta, perché quando Sean scioglie il trucco, anzi, i trucchi e si riappropria delle sue fattezze non c’è shock, e non c’è catarsi. E’ sempre stato lui, e non solo perché i suoi tratti, la sua fisiognomica sono stampigliati a fuoco nel nostro immaginario enciclopedico, ma perché Cheyenne è sempre stato Cheyenne, è sempre stato Penn: è sempre stato un uomo non solo dietro, ma davanti la maschera. La maschera è l’anello che – fortunatamente – non tiene, e questo suo depotenziamento segnala il coraggioso, seppur perfettibile slittamento poetico di Sorrentino sulla corsia della piena maturità autoriale: se la maschera del Divo Servillo era mimetica (Andreotti), questa “copertura” è mimetica a latere (Robert Smith dei Cure) e sinceramente gratuita, autoriale ma poco coercitiva.

Due autori – Sorrentino e Penn – e una maschera di cui liberarsi, dunque, ma senza colpo ferire: non c’è vendetta nel film, perché loro, ancor prima di Cheyenne, non ne hanno bisogno. C’è semmai l’adattamento euro-americano e una sintesi “spettacolare”: le circonvoluzioni, le ellissi e i sintagmi di Sorrentino a scazzottare con la rettilinearità del road movie, il luogo (place) quale meta e la direzionalità prefissata; Penn a smascherare le nevrosi, la depressione calco della società dello spettacolo.

Per entrambi, soprattutto per Paolo, il titolo rivelatore è l’ultimo romanzo di Michel Houellebecq, La carta e il territorio, ovvero l’autorialità e il genere di riferimento, lo schema e la realtà, l’analisi e l’oggetto, la (ri)creazione e il creato. E per dirla con David Byrne, che firma la colonna sonora, You can like it.

Articolo Precedente

“E’ un profeta dei nostri tempi”. La prefazione di Moni Ovadia all’ultimo libro di don Gallo

Articolo Successivo

Peter Caruso, il produttore che imprigiona

i film. Lo strano caso de “La bella gente”