Erano quasi le dieci e mezza di sera, 9 ottobre 1963. Il guardiano della diga telefonò all’ingegnere: la montagna gemeva in modo sinistro, stava cedendo a vista d’occhio. L’ingegnere lo calmò ma terminò con una esortazione: «Meglio dormire con un occhio solo!» E confortò anche la centralinista di Longarone, che ascoltava la telefonata e si era timidamente intromessa, chiedendo se si stesse correndo qualche pericolo: «Dormite bene!». Poco prima delle undici circa 260 milioni di metri cubi di roccia precipitarono dal monte Toc nel lago artificiale del Vajont, mentre i tecnici manovravano da giorni perché il pericolo era evidente ma nessuno aveva contemplato alcuna azione preventiva di protezione civile né avvertito la gente. L’onda causata dalla frana travolse ogni cosa nella valle del Piave, provocando duemila vittime, forse più. Avrebbero dormito per sempre. La diga è ancora lì.

La strage fu la diretta conseguenza di vari errori umani, prima di tutto l’ostinazione nel costruire la diga in una valle geologicamente inadatta. Poi, l’invaso delle acque in fase di collaudo oltre i margini di sicurezza, che innalzò il livello del lago a una quota notoriamente insicura; e lo svaso troppo rapido che agì da detonatore della frana. Infine, la totale assenza di un sistema di allarme e di un piano di evacuazione in massa delle popolazioni residenti nelle zone a rischio quando la situazione stava, con tutta evidenza, per precipitare.

“Dopo il disastro il silenzio” è il titolo dell’articolo di Alberto Cavallari a pagina 3 del Corriere della Sera, l’unico giornalista a cogliere subito l’enormità della tragedia. Dopo le bombe cala il silenzio e “l’urlo del silenzio” è il messaggio dei sopravvissuti, tuttora essenziale per non dimenticare: la memoria è labile e va allenata (v. Figura 1). Sulla sciagura del Vajont il gotha mediatico italiano non si è speso sempre bene. Anzi, quasi mai. Su quel giornale, leggemmo anche l’sopportabile frase di Dino Buzzati, inviato speciale nato in Cadore: «Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia». E Giorgio Bocca scrisse su Il Giorno che «si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita, gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona e non è cattiva ma indifferente… Non c’era niente da fare, non ci sono rimorsi, non ci sono colpevoli».

Tutto il contrario del buon senso, dell’evidenza, della lezione storica. Una lezione consolidata solo più tardi grazie a eroi come Floriano Calvino, fratello dello scrittore Italo e ingegnere geologo, giovanissimo partigiano poi docente universitario a Padova e Genova. Era l’evidenza di uno Stato colpevole, inefficiente, omertoso. Calvino fu l’unico esponente del mondo accademico che accettò di svolgere una consulenza tecnica d’ufficio per la magistratura. E la produsse senza ombra di pregiudizi, rendendo giustizia agli alluvionati e ai parenti delle vittime di una delle maggiori catastrofi causate dalle dighe: la quarta per numero di vittime, dopo i disastri di Banqiao e Shimantan in Cina, del Wadi Derna in Libia, di Machchu-2 in India; al pari di quelli di Johnstown in USA e di Sempor a Giava. E lo stesso Calvino fu chiamato come consulente di parte civile dai parenti delle vittime della successiva sciagura di Stava nel 1985.

In occasione dell’International Year of Planet Earth del 2008, la tragedia del Vajont fu messa al primo posto tra i cinque peggiori esempi di gestione del territorio e dell’ambiente dall’Unesco: «Il Vajont è un classico esempio del fallimento di ingegneri e geologi nel comprendere il problema che tentavano di risolvere». Hendron e Patton, gli studiosi del U.S. Army Corps of Engineers che studiarono a lungo il disastro, scrissero: «La frana del Vajont ha contribuito a gettare le basi della moderna geo-ingegneria, introducendo una nuova visione per valutare la pericolosità da frana e l’applicazione della meccanica delle rocce alla stabilità dei versanti».

Prima del Vajont, il problema delle frane nei laghi artificiali non era sconosciuto. Durante la costruzione della Grand Coulee dam, icona del New Deal post-depressione del 1929, le frane superficiali dei versanti argillosi avevano provocato molti problemi in fase di costruzione ed era ben noto l’effetto destabilizzante dei grandi invasi artificiali, tenuto accuratamente sotto controllo (v. Figura 2).

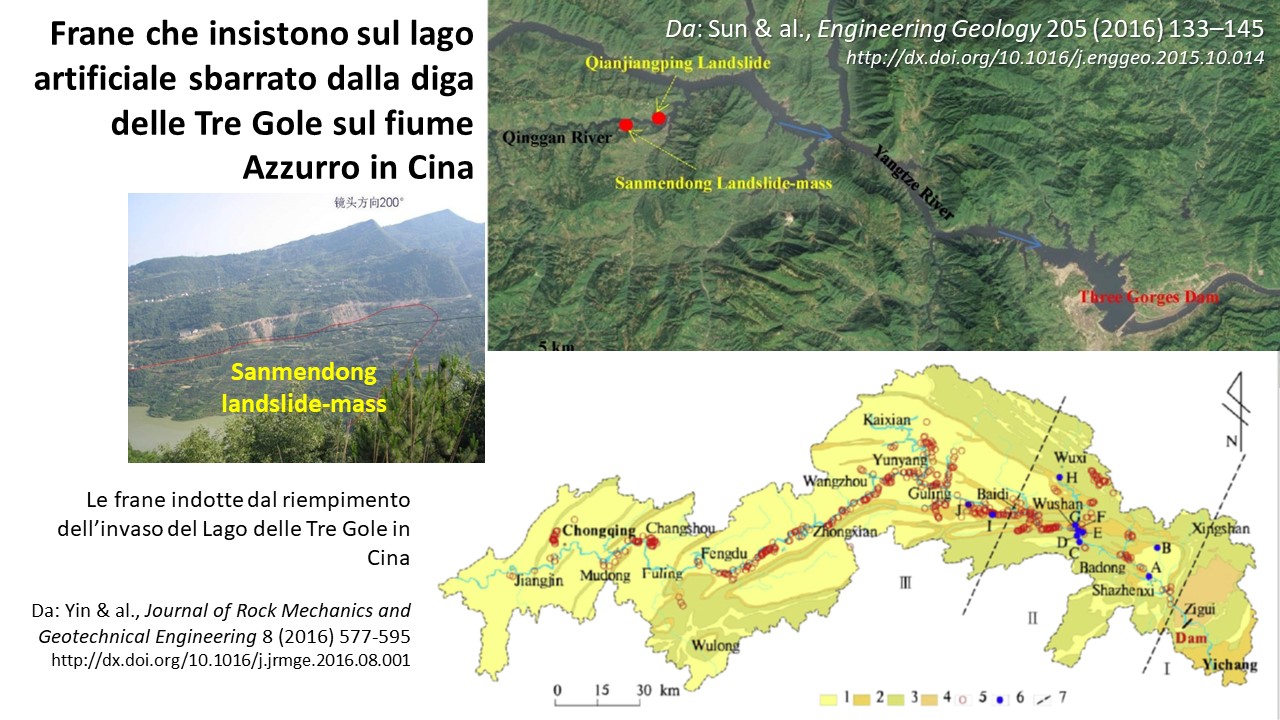

Dopo il Vajont, la catastrofe ha molto insegnato a geologi e ingegneri. Per esempio, una potenziale frana dal volume sei volte maggiore di quella del Monte Toc è stata stabilizzata in Canada con una spesa stratosferica: la frana di Downie che insiste sul lago artificiale sbarrato dalla diga di Revelstoke sul fiume Columbia (v. Figura 3). E, sia in fase di realizzazione, sia in fase di gestione del lago delle Tre Gole in Cina, le frane naturali o indotte dall’invaso artificiale sono state fonte di preoccupazione e vengono monitorate con grande attenzione (v. Figura 4).

La tragedia del Vajont ha insegnato parecchie cose, ma alcune cose importanti sono state un po’ trascurate. Molti non hanno tuttora capito che l’opera dell’uomo non è un singolo manufatto, cioè la diga, ma l’intero sistema, costituito dal bacino idrografico di monte, il lago, la diga e i suoi scarichi, il corso d’acqua, le aree rigurgitate di monte, il bacino e le zone riparie di valle. Vale la pena costruire una diga indistruttibile – la diga del Vajont è ancora lì con i suoi 262 metri di altezza, la più alta d’Italia – se il risultato sono duemila e più morti a valle? Si può chiamare “successo dell’ingegneria civile” come fanno tuttora alcuni tecnici, qualche politico, molti media?

L’invaso e la regolazione artificiale delle acque danno origine a un sistema complesso che deve funzionare tutto assieme, dall’immissario del lago artificiale fino al mare. E funzionare bene, garantendo comunque una sufficiente resilienza del sistema, qualunque incidente possa avvenire a una delle sue componenti. I cambiamenti climatici daranno nuovi grattacapi alle dighe esistenti e richiederanno anche la costruzione di nuove dighe. Bisognerà essere preparati, anche in Italia, ponendo un argine all’attuale dissoluzione del know-how nazionale in questa delicata materia.

Dopo il disastro di Stava (268 vittime) fu introdotta in Italia la prima prescrizione in materia a fini di protezione civile, ossia la mappatura delle aree potenzialmente inondabili – obbligo di tutti i concessionari delle (più di 500) grandi dighe italiane – a seguito dell’ipotetico collasso dello sbarramento. Chi fosse in grado di aggiungere un link affinché i lettori possano consultare queste mappe, è pregato di farlo nei commenti del post; come internauta, non sono abbastanza bravo: una ricerca finora fallimentare! E ci si accorse perfino che nel territorio italiano esistono anche le piccole dighe, predisponendo un censimento dei serbatoi artificiali sia tramite telerilevamento, sia con ricognizioni sul terreno: sono circa novemila.

Quello del Vajont è stato uno dei maggiori disastri dell’ingegneria civile mondiale. Qualche anno dopo, la Relazione Conclusiva della Commissione De Marchi per la Difesa del Suolo, licenziata nel 1970, afferma che «la documentazione sugli eventi negativi deve essere perfettamente conosciuta da chi intende operare sul territorio e in primo luogo, oltre che dai funzionari delle pubbliche amministrazioni, dai professionisti laureati e diplomati, dai docenti e dagli allievi delle scuole corrispondenti a tali professioni. Soprattutto nelle scuole d’ingegneria non dovrebbero essere tollerati il silenzio o le spiegazioni monche, distorte o evasive, sulle difficoltà e sugli insuccessi delle opere d’ingegneria». Sono parole riferite alla tragedia del Vajont ma valide tutt’oggi, perché bisogna avere il coraggio di spiegare ai giovani come siano potuti accadere molti disastri, antichi e recenti, se vogliamo un futuro più consapevole dei rischi legati all’opera dell’uomo.

Ma duole ancora ricordare che sia il geologo Ardito Desio, amico e correlatore di molte tesi di laurea in tardissima età, nonché artefice della conquista del K2, sia la maggioranza degli autorevoli ingegneri idraulici che facevano parte della Commissione assieme a Desio, erano stati tra gli alfieri del negazionismo dell’epoca, coloro che invocarono il destino cinico e baro per giustificare la catastrofe.

Articolo Precedente

Torino, un nuovo ospedale alla Pellerina: ma perché proprio lì? Un’alternativa c’è

Articolo Successivo

Processo Tirreno Power, tutti assolti gli imputati per disastro ambientale: “Il fatto non sussiste”