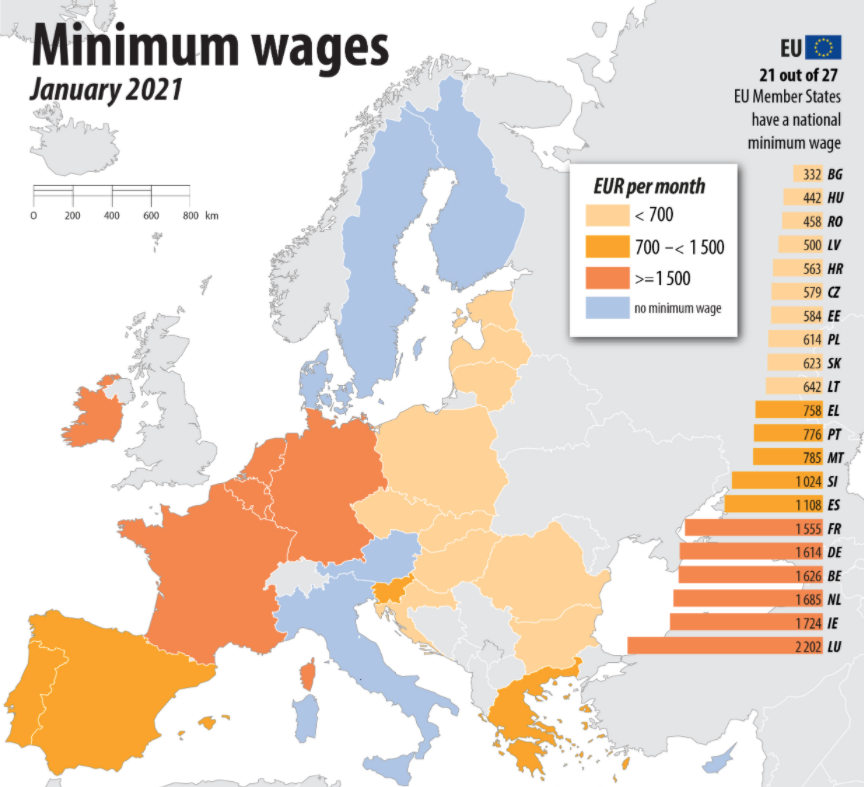

La decisione sulla proroga del blocco dei licenziamenti, la riforma degli ammortizzatori sociali, il “tagliando” del reddito di cittadinanza in tandem con il rilancio delle politiche attive. Ma nell’agenda del prossimo governo sul fronte del lavoro ci sarà anche la scelta della strada da seguire per raggiungere l’obiettivo europeo di garantire a tutti i lavoratori un salario minimo. Come ricordato pochi giorni fa da Eurostat, 21 Paesi Ue su 27 hanno già adottato una soglia sotto la quale le aziende non possono scendere. Il governo Conte 2, dopo difficili trattative tra le diverse anime della maggioranza, si era in extremis orientato verso una soluzione di compromesso con forte ancoraggio alla contrattazione collettiva. Poi non c’è stato tempo per tradurla in pratica. La posizione di Mario Draghi? Il futuro premier (se riuscirà a trovare una sintesi per tenere insieme i partiti disponibili ad appoggiarlo) sembra piuttosto un forte sostenitore della contrattazione aziendale, cosa che però non è per forza un ostacolo alla fissazione di un livello salariale minimo.

In Italia il dibattito sul salario minimo è tornato in primo piano durante il governo Conte 1 quando Luigi Di Maio ha evocato possibili “convergenze” con il Pd sul tema, visto che sia il M5s sia i dem avevano presentato proposte ad hoc in Parlamento. Ma il confronto con le parti sociali, da sempre contrarie a interventi che tolgano spazio ai contratti collettivi, è andato a rilento. Nel settembre 2019, subito dopo la nascita del Conte 2, l’allora presidente del Consiglio ha annunciato che il percorso era deciso: prima una legge sulla rappresentanza sindacale per far sì che i contratti collettivi siano davvero rappresentativi e fermare la proliferazione di quelli “pirata”, firmati da piccoli sindacati e con trattamenti retributivi molto inferiori a quelli siglati dai confederali. Poi l’estensione “erga omnes” dei minimi previsti dai ccnl. La legge non è mai arrivata.

Nel frattempo si è mossa la Commissione Ue, con una direttiva che spinge i sei Stati che hanno non li hanno – tra questi anche Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia – ad adottare salari minimi per legge o, appunto, attraverso la contrattazione. Dunque all’Italia, dove la maggior parte dei lavoratori è coperta dalla contrattazione tra sigle sindacali e datoriali, non viene suggerito di cambiare modello: il punto è garantire una paga minima anche a chi oggi è privo di tutele. “Il salario minimo è una scelta politica e non l’unica strada: nei Paesi nordici con uno Stato sociale avanzatissimo non c’è e non se ne sente il bisogno”, spiega Andrea Garnero, economista della Direzione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’Ocse. “Vista l’opposizione di sindacati e industriali, escludo che in Italia si possa fare a breve. Ma resta il fatto che vanno affrontati i problemi a cui assistiamo da almeno un decennio: lo sviluppo dei contratti pirata (oggi i ccnl censiti dal Cnel sono più di 800, ndr) e l’emergenza del lavoro povero. Le parti sociali su questo non stanno dando risposte. Quindi, se c’è l’intenzione politica, si potrebbe dir loro che o intervengono in tempi ragionevoli o il governo farà finalmente la legge sulla rappresentanza di cui si parla da anni”.

Nel frattempo si è mossa la Commissione Ue, con una direttiva che spinge i sei Stati che hanno non li hanno – tra questi anche Austria, Danimarca, Finlandia e Svezia – ad adottare salari minimi per legge o, appunto, attraverso la contrattazione. Dunque all’Italia, dove la maggior parte dei lavoratori è coperta dalla contrattazione tra sigle sindacali e datoriali, non viene suggerito di cambiare modello: il punto è garantire una paga minima anche a chi oggi è privo di tutele. “Il salario minimo è una scelta politica e non l’unica strada: nei Paesi nordici con uno Stato sociale avanzatissimo non c’è e non se ne sente il bisogno”, spiega Andrea Garnero, economista della Direzione per l’occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell’Ocse. “Vista l’opposizione di sindacati e industriali, escludo che in Italia si possa fare a breve. Ma resta il fatto che vanno affrontati i problemi a cui assistiamo da almeno un decennio: lo sviluppo dei contratti pirata (oggi i ccnl censiti dal Cnel sono più di 800, ndr) e l’emergenza del lavoro povero. Le parti sociali su questo non stanno dando risposte. Quindi, se c’è l’intenzione politica, si potrebbe dir loro che o intervengono in tempi ragionevoli o il governo farà finalmente la legge sulla rappresentanza di cui si parla da anni”.

A quel punto, stabilito che solo chi ha una reale rappresentatività – sia dei lavoratori sia dei datori – può sedersi al tavolo per firmare i ccnl, il minimo previsto dai nuovi contratti potrà esser fatto valere come soglia sotto la quale a nessuno è consentito scendere. “Ma con una certa flessibilità interna che consenta una differenziazione territoriale e in base alla grandezza dell’azienda“, continua l’esperto. “Poi a livello di impresa si potrebbe decidere il livello più adeguato, nell’ambito del “corridoio” fissato a livello nazionale. Si chiama “decentralizzazione organizzata“, è un modello già adottato dalla Svezia e va in direzione opposta rispetto a quella totale adottata per esempio nella Gran Bretagna della Thatcher o negli Usa”.

Un modello che, a giudicare dalle sue prese di posizione sul tema dei salari, potrebbe piacere anche al presidente del Consiglio incaricato. Che nel 2015 si è espresso a favore della contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale in base alla considerazione che le imprese in cui era vigente durante la crisi “hanno tagliato i posti meno di quelle vincolate da accordi di negoziazione salariale centralizzata”. Per l’ex presidente della Bce il livello degli stipendi deve andare di pari passo con la produttività e non con l’anzianità lavorativa, cosa che – ha sottolineato nel 2012 in un’intervista al Wall Street Journal – finisce per tradursi nel “mettere tutto il peso della flessibilità sui giovani”, in termini di stabilità del posto ma anche di salario. Nel 2011, da governatore di Bankitalia, lo stesso Draghi aveva notato che “i salari d’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro, in termini reali, sono fermi da oltre un decennio su livelli al di sotto di quelli degli anni Ottanta”.

Resta il fatto che la prospettiva di una legge sulla rappresentanza è assai ostica sia per le rappresentanze delle imprese sia per i confederali, “perché non vuol dire che possono negoziare solo Cgil, Cisl, Uil e Confindustria”, chiarisce Garnero. “Anzi, in alcuni settori – penso a quello dei rider – non sono affatto rappresentativi“. Del resto però la procedura “interna” concordata nel 2014 per misurare la rappresentanza attraverso una raccolta di dati da parte dell’Inps si è rivelata insufficiente: va a a rilento e può molto poco contro i contratti pirata, visto che vale solo per gli accordi firmati da aderenti a Confindustria. Non basta per ridurre la quota di lavoratori a rischio povertà: secondo Eurostat, in Italia sono il 12% del totale.

Articolo Successivo

La protesta dei navigator a Milano: “Siamo un valore aggiunto, ottenuti risultati eccezionali”. Il 30 aprile scade il contratto per 2700 persone