Eva Fuego si sedette a terra con le mani tremanti. Si sentiva ingannata. Il tesoro di Henry Morgan era sempre stato lì, sotto i loro piedi, dietro quella porticina oltre la quale la vecchina si era presa gioco di loro per decenni (…) ammirò gli arabeschi dei candelabri e gli ingranaggi diamantati degli orologi. Ma in mezzo ai pensieri confusi che si agitavano nella sua mente, non riusciva a scrollarsi di dosso il ricordo di severo Bracamonte. Davanti a tanto splendore, Eva Fuego non poteva credere che quell’uomo ammirevole e determinato avesse dormito per quarant’anni sopra il tesoro che aveva cercato per tutta la vita.

Zucchero nero di Miguel Bonnefoy (traduzione di Francesca Bononi; edito da 66thand2nd) è un romanzo sensuale intessuto di magia, in cui le influenze letterarie – grazie a un discreto cut-up stilistico – si trasformano in una amalgama personale che ha probabilmente le sue origini nella storia dell’autore: nato a Parigi da madre venezuelana e padre cileno, e cresciuto tra Francia, Venezuela e Portogallo.

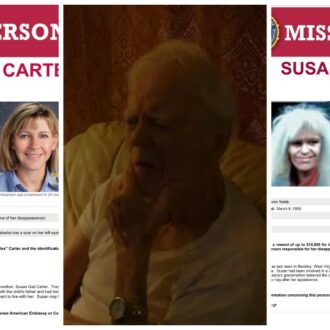

La nave di Henry Morgan sprofonda con il suo equipaggio e con un gigantesco tesoro, nel ventre dei Caraibi. Tre secoli dopo, in quel luogo, sorge un villaggio. Un agglomerato di case ai margini della foresta dove la gente vive di quello che produce e dove prospera la famiglia Otero. Le persone si tramandano le leggende delle favolose ricchezze di Henry Morgan scomparse con lui e nel villaggio iniziano ad arrivare avventurieri in cerca di fortuna. Tra tutti il rabdomante Severo Bracamonte che insieme all’erede degli Otero, Serena, curerà un’immensa piantagione di canna da zuccherò che il lettore vedrà trasformarsi, con un trucco di prestigio, in una distilleria di rum gestita da Eva Fuergo, riconosciuta dalla gente come la figlia di Serena.

Nelle vivide descrizioni della natura e del paesaggio ai bordi del villaggio lo stile di Bonnefoy ricorda, inconsapevolmente, gli enciclopedici e gustosi tratteggi di Emilio Salgari, mentre lo sviluppo della vicenda e i punti di snodo narrativo devono molto al realismo magico di scuola sudamericana, anche se qui prevale un intreccio picaresco, da balera da fine del mondo, un po’ come fatto da Mario Vargas Llosa con il bordello a Piura, ne La Casa Verde.

Elegante e popolare come un aristocratico seduto a bere in una bettola caraibica ai tempi dei corsari e dei tesori nascosti, Zucchero nero è un romanzo avvincente e ben scritto. Tra le chiavi di lettura risalta la consapevolezza onnisciente dell’autore, dietro le quinte, che quello che sta narrando è lo specchio di molti Paesi contemporanei: popolazioni sfortunate sanno di essere sedute sopra a tesori che non possono avere. Una maledizione che diventa persecuzione eterna.

Da quando Boris Vian si affaccia sul mercato dell’arte, il suo nome o i suoi tanti pseudonimi, firmano canzoni, traduzioni, romanzi, poesie, testi teatrali, racconti, articoli e critiche musicali, collane discografiche, pièce da cabaret, esibizioni jazzose, serate patafisiche, nottate da chansonnier o performance culturali. Non c’è artista del Novecento che sia riuscito a contaminare così tanti generi in una sola vita, come fece il principe di Saint-Germain, e ad avere così tante pubblicazioni postume, anche perché critici ed editori faticavano a riconoscergli potenzialità commerciali, nonostante gli attestati di fiducia e le proverbiali pacche sulla spalla.

Boris Vian. Il principe delle notti di Saint-Germain-des-Prés di Giangilberto Monti (Miraggi Edizioni) è un originale, divertente e malinconico docu-romanzo dedicato a una delle figure più appassionanti e non etichettabili dell’arte del secolo scorso.

Un improbabile giornalista svizzero si reca a Parigi per intervistare i sopravvissuti dell’epoca degli zazou del Quartier Latin che abbiano avuto rapporti con Boris Vian. Le parti dirette (le interviste a Michelle Léglise, prima moglie di Vian, fino a coinvolgere bibliotecari, custodi, archivisti) danno il La per quelle indirette (la vita di Boris Vian, dal jazz agli ultimi incontri con gli amici del Collège de ‘Pataphysique, passando per i romanzi americani sotto pseudonimo e le centinaia di brani musicali firmati).

Il resoconto che ne scaturisce è frizzante ed energico. Un ritratto di un genio senza limiti, violento, crudele, rivoluzionario e dotato di un’innata tenerezza (basti pensare al romanzo L’écume des jours o al testo di A l’ecole de l’amour, uno dei 484 brani firmati da Vian). Del resto l’autore nell’universo-mare di Boris ci naviga perfettamente da anni: Giangilberto Monti è cantautore, traduttore, ricercatore dotato di un formidabile intuito, votato per le sinergie con la musicalità linguistica e sonora di Boris Vian tanto da diventarne il maggior interprete italiano e non solo. Entrambi, tra l’altro, sono ingegneri.

Articolo Precedente

“La fotografia può cambiare la vita?”. In un doc l’incredibile storia di Mauro e Valentina e della loro agenzia Luce

Articolo Successivo

Resistenza, “Il sentiero del traditore”: il viaggio di Fabio Abati nell’Appennino Tosco Emiliano al tempo dei partigiani