Da lunedì prossimo, al 48 di Doughty Street nel quartiere londinese di Bloomsbury, riaprirà al pubblico il

Charles Dickens Museum in occasione delle celebrazioni del

bicentenario della nascita del grande scrittore inglese (1812-1870). In seguito ad una ristrutturazione durata 8 mesi e costata 3,1 milioni di sterline, la casa in cui nacquero

Le avventure di Oliver Twist e

Nicholas Nickleby è stata riorganizzata rispetto alla formazione originale, il museo fu fondato già nel 1925, con nuove sale espositive, una sala per conferenze, postazioni multimediali, un caffé e un book-shop.

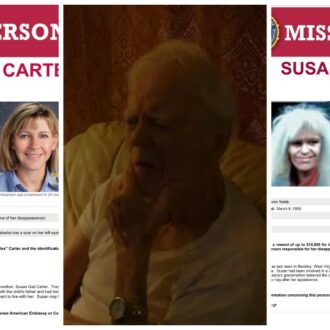

Sulle parete delle scale del museo,

l’ombra del romanziere indica ai visitatori la strada da percorrere così come ha fatto con la settima arte, figlia sua più di quanto si creda. Già in

Dickens, Griffith e noi (in

La forma cinematografica, Einaudi, 2003), il regista russo Ėjzenštejn dimostrava quanto il collega americano si rifacesse allo scrittore per gestire il rapporto tra

personaggio-contesto e figura-sfondo in un uso delle possibilità affabulatorie che avrebbe fornito la grammatica base per tutto il cinema a venire: dalla lettura di testi come

Il circolo Pickwick,

David Copperfield o

Racconto di due città deriverebbero l’invenzione del ritmo, la volontà di essere qua e là, di andare avanti e di tornare indietro, di evitare qualsiasi staticità, di scuotere il quadro.

Secondo

imdb.com sono 332 i titoli, tra piccolo e grande schermo, ispirati al lavoro di

Charles Dickens, e

Grandi speranze – da oggi nelle sale – non è nemmeno l’ultimo riportato. Ennesima riduzione della storia di

Pip e Estella, la pellicola diretta da Mike Newell più che rivaleggiare con miniserie e film recenti (tra cui la discutibile attualizzazione del

Paradiso perduto di Alfonso Cuarón del ’98) deve preoccuparsi del confronto con la versione 1946 firmata

David Lean. Forse il cineasta più in linea con l’afflato umanitario della pagina scritta, autore inoltre dell’inarrivabile

Le avventure di Oliver Twist (1948), nelle cui immagini convivono, magicamente, Steven Spielberg e Ken Loach, sebbene all’epoca fossero ancora in fasce il primo e un bambino il secondo.

Mentre Polanski ha rispolverato

Oliver Twist (2005) finendo col confezionare quasi un’autobiografia per personaggio-interposto, negli anni più recenti è forse Zemeckis ad essersi meglio immerso nel mondo dello scrittore. Pur cambiando la focalizzazione di Scrooge, il suo

A Christmas Carol (2009) è la

quintessenza dello spirito dickensiano, laddove l’ottica sociale tracima nel piacere del racconto e la questione morale incalza un palpito di magica sospensione.

Come in La vita è meravigliosa (1946) di Frank Capra. L’angelo custode che salva James Stewart dal suicidio mette sotto l’albero di Natale un libro di Mark Twain, autore fondante dell’immaginario americano, ma forse avrebbe dovuto lasciarne uno di Dickens.

Da lunedì prossimo, al 48 di Doughty Street nel quartiere londinese di Bloomsbury, riaprirà al pubblico il Charles Dickens Museum in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita del grande scrittore inglese (1812-1870). In seguito ad una ristrutturazione durata 8 mesi e costata 3,1 milioni di sterline, la casa in cui nacquero Le avventure di Oliver Twist e Nicholas Nickleby è stata riorganizzata rispetto alla formazione originale, il museo fu fondato già nel 1925, con nuove sale espositive, una sala per conferenze, postazioni multimediali, un caffé e un book-shop.

Da lunedì prossimo, al 48 di Doughty Street nel quartiere londinese di Bloomsbury, riaprirà al pubblico il Charles Dickens Museum in occasione delle celebrazioni del bicentenario della nascita del grande scrittore inglese (1812-1870). In seguito ad una ristrutturazione durata 8 mesi e costata 3,1 milioni di sterline, la casa in cui nacquero Le avventure di Oliver Twist e Nicholas Nickleby è stata riorganizzata rispetto alla formazione originale, il museo fu fondato già nel 1925, con nuove sale espositive, una sala per conferenze, postazioni multimediali, un caffé e un book-shop.