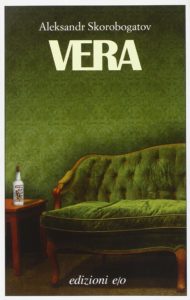

Aleksandr Skorobogatov nasce in Bielorussia, nel 1963. Imperdonabile perché è uno dei maggiori scrittori russi contemporanei. Ma di lui in Italia possiamo leggere ben poco. Soltanto il maestoso e tragico “Vera”, per le edizioni E/O, datato 2011. Traduzione di Martina Cocchini, dal titolo originale “Sergent Bertrand”, uscito in una prima edizione nel 1996. Perseguito dalla censura sovietica, Skorobogatov è anche un teologo (laurea a Parigi) e una laurea in letteratura nel prestigioso istituto Gor’kij di Mosca. Oggi vive in Belgio.

Lo scrittore restituisce la grande anima russa, che ha un suo canone inarrivabile perlopiù al resto della letteratura europea. È una connotazione che ha una specificità e dove persino il demone della follia è il tratto che ne misura l’inafferrabilità, le cime di terrore, letterario terrore (perdonatemi il termine, terrore, laddove il genio capovolge le ombre in terribili verità). La riconosciamo nel ritmo preciso che attraversa il romanzo, il piano è allucinato, lo sguardo è governato dal castigo dell’ineluttabilità e del dramma. Lo hanno definito un rifacimento del Moro veneziano in salsa sovietica, un po’ riduttivo liquidarlo così. Ma no. È lo spirito russo che racconta il tetragono di un assillo, sono gli archetipi di una tragedia universale.

Dovrebbe essere tradotto di più Skorobogatov, qui da noi. Credo che valga la pena incontrare il suo immaginario, che oltre “Vera” dovrebbe avere una poetica perlomeno atipica, basterebbe a introdurlo in un circuito editoriale (il nostro) vivace come può esserlo una catacomba pagana.

“Vera” racconta di un’ossessione amorosa. Nikolaj è gelosissimo della bellissima moglie, attrice di teatro, Vera appunto. Delira nella sua quotidianità alcolica, beve, si dibatte nel veleno di un inganno, Nikolaj, e prefigura la donna e l’amante immaginario consumare il tradimento, l’amante che identificherà in un fantomatico Sergeant Bertrand (da qui il titolo originale del romanzo). Vera piuttosto, bianca, smunta, sacrificata, non si sottrarrà a ogni tipo di umiliazione per salvare il marito, dall’alcol, dalla follia, ingenerata dall’alcol. Non lo salverà. Il tarlo di Nikolaj diventa crimine e Vera muore.

“Vera” racconta di un’ossessione amorosa. Nikolaj è gelosissimo della bellissima moglie, attrice di teatro, Vera appunto. Delira nella sua quotidianità alcolica, beve, si dibatte nel veleno di un inganno, Nikolaj, e prefigura la donna e l’amante immaginario consumare il tradimento, l’amante che identificherà in un fantomatico Sergeant Bertrand (da qui il titolo originale del romanzo). Vera piuttosto, bianca, smunta, sacrificata, non si sottrarrà a ogni tipo di umiliazione per salvare il marito, dall’alcol, dalla follia, ingenerata dall’alcol. Non lo salverà. Il tarlo di Nikolaj diventa crimine e Vera muore.

A pagina 91, le farneticazioni di Nikolaj convertono il dolore, misto all’irragionevolezza, in un quadro a tinte violente, su cui rovina la disperazione, memorabile e obnubilata dal parossismo dell’incubo quando invoca la perennità: “Ancora una volta, come molti giorni prima a teatro, davanti agli occhi si formò una macchia nera. Senza vedere nulla, Nikolaj saltò su e si mise a camminare a passi rapidi per la stanza; quando cozzò contro il tavolo vicino alla finestra, fece alcuni respiri profondi e, ripresosi, tornò alla sedia. Non ascoltava più quel che dicevano dietro la porta – ora le voci erano tranquille: parlavano del tempo, della salute, o forse della loro casa – ma non potevano più ingannarlo. Non gli restava che stare a guardare e aspettare”.

Le voci sono feroci e irrevocabili, sono bisbigli inclementi, suggeriscono l’efferatezza dello spettro, la gelosia che divampa mostruosamente fino a stravolgere il profilo delle cose. E questa precisione, il dettaglio psicologico, viene registrato meticolosamente, cinicamente da Skorobogatov.

Quel che non smette di ferirmi emotivamente, e impressionarmi, da un punto di vista letterario, è la misura enorme del dolore che ritroviamo nella grande tradizione russa, riassumibile in un processo narrativo a sottrazione, cinica sottrazione, scabra, disadorna, nuda. Il dolore non si ribadisce, è la prima lezione che apprenderemo dai nostri maestri russi. Il dolore non si ribadisce, nella letteratura, lo si mortifica. E Skorobogatov rientra negli aedi di un tale manifesto perentorio.

I grandi scrittori bisogna leggerli, tradurli dove è necessario, e leggerli. Leggete dunque Aleksandr Skorobogatov.

Articolo Successivo

Coronavirus, il teologo Mancuso: “Perché abbiamo così paura? E’ piccolo, ma sconosciuto: sembra più grande di noi. Ma può essere un’occasione per conoscere se stessi e diventare migliori”