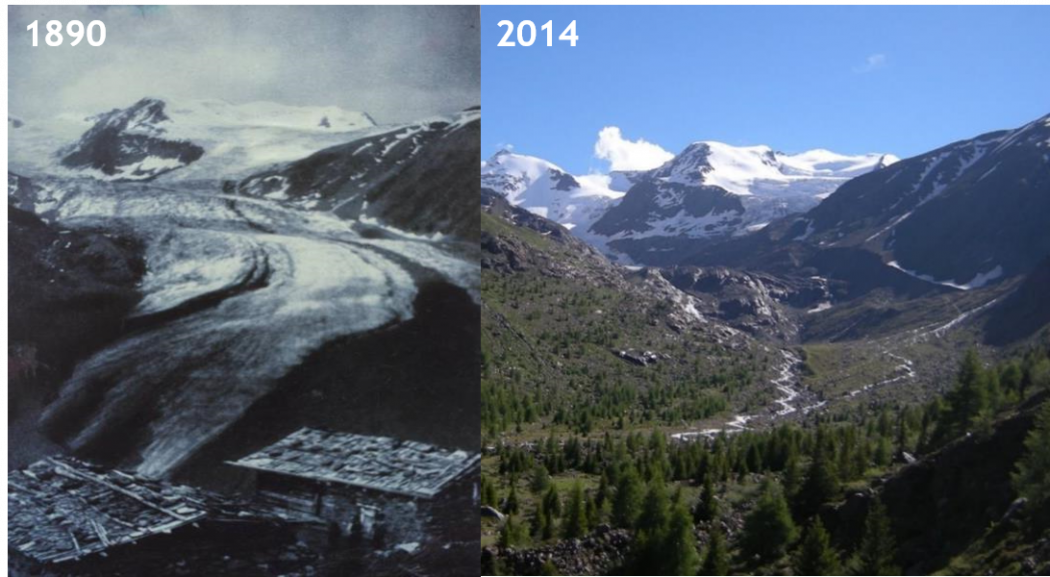

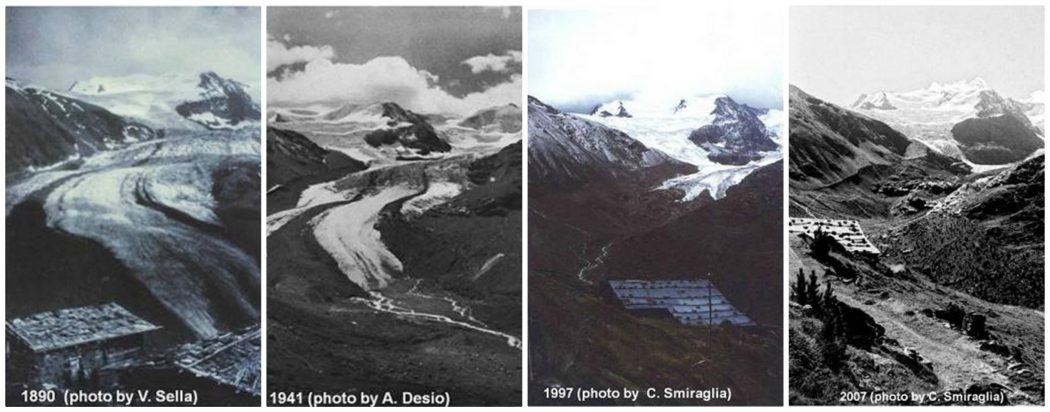

La notte del 3 giugno 1917 cinque soldati scelti guidati dal sergente degli Alpini Giuseppe Tuana Franguel arrivarono in cima al ghiacciaio dopo aver scalato nell’oscurità una via di neve perenne e roccia per riprendersi la vetta del Gran Zebrù, a quasi 4mila metri di quota, occupata due settimane prima dagli Schützen di Nauders. Un’impresa che a un secolo di distanza sarebbe assai più semplice, perché quell’ascesa di 700 metri è composta sempre più da roccia e meno di ghiaccio, ridotto a una “pappa” marroncina in un’area più ampia anno dopo anno. Una condizione simile a quella del ghiacciaio dei Forni, sempre del gruppo dell’Ortles-Cevedale, nel Parco Nazionale dello Stelvio.

Lo studio sui detriti: così il ghiaccio diventa nero

La situazione drammatica è cristallizzata in uno studio dell’Università Statale di Milano, condotto da un team di 4 persone coordinato dal ricercatore Davide Fugazza, che ha elaborato i dati dei satelliti negli ultimi 40 anni. Le cose vanno più o meno così: i detriti si staccano dalla parte rocciosa a causa dell’aumento delle temperature che provoca la maggiore instabilità dei versanti e si riversano sui ghiacciai, rendendoli marroni. Un fenomeno, quello della dark snow, che negli scorsi anni è stato registrato anche in Groenlandia.

1 /9

La morena del ghiacciaio dei Forni

1 /9

La morena del ghiacciaio dei Forni

“Meno raggi solari riflessi, fusione più veloce”

Il danno è importante perché il ghiaccio nero diminuisce il valore di albedo, ovvero la riflettività della superficie: quando quest’ultima è chiara, come nei momenti in cui c’è neve fresca, riflette la maggior parte della radiazione solare, mentre se è scura ne assorbe una quantità più grande. “Un albedo minore implica quindi un maggior assorbimento di radiazione solare da parte del ghiacciaio e una maggiore fusione, con importanti ricadute sullo stato di salute del ghiacciaio”, spiega Fugazza che in due anni ha analizzato l’archivio delle immagini Landsat dall’inizio degli anni Ottanta ai giorni nostri verificando un “sensibile decremento” dell’albedo. E contestualmente di una fusione più rapida: “Si è passati – aggiunge il ricercatore a Ilfattoquotidiano.it – da una perdita media annua dell’estensione dello 0,5% tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, a ben oltre il 2% annuo nell’ultimo decennio”.

L’incidenza dei motori diesel e delle industrie

“Si tratta del primo studio in cui l’entità dell’annerimento viene valutata su ghiacciai dell’arco alpino in un periodo di tempo così ampio – spiega – Conoscere l’intensità di questo fenomeno permette di stimare la fusione del ghiaccio in maniera più accurata, valutare gli effetti dell’annerimento sul regresso dei ghiacciai e sviluppare modelli previsionali per ottenere indicazioni sulla loro sensibilità ai cambiamenti climatici”. Di certo, spiegano i ricercatori, all’annerimento delle nevi perenni stanno contribuendo anche le polveri trasportate attraverso l’atmosfera. Sia quelle di origine naturale, in arrivo dai deserti, che quelle antropiche come il particolato fine frutto della combustione dei motori diesel e delle attività industriali della Pianura Padana, nonché il black carbon, ovvero le polveri generate dagli incendi boschivi.

In 65 anni perso il 49% dell’estensione

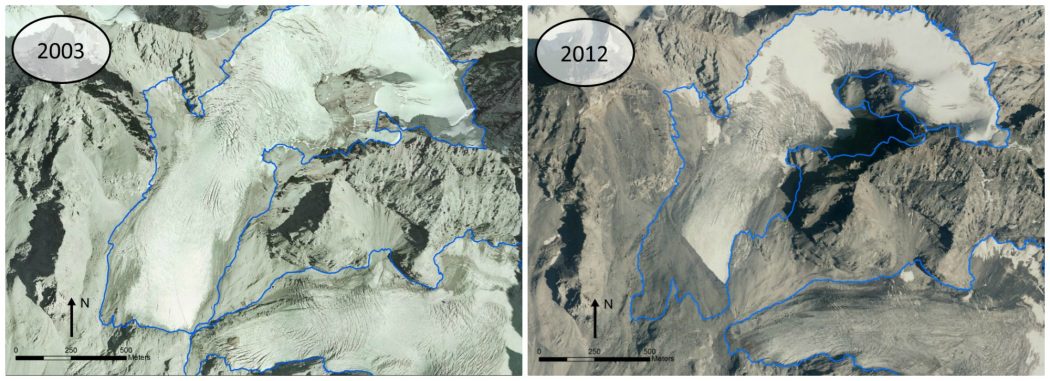

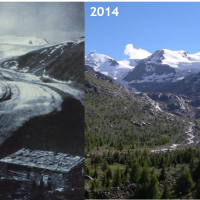

Il ghiacciaio dello Zebrù, da millenni incastonato ben oltre i 3mila metri di altitudine, e quello dei Forni, il più esteso dell’Ortles-Cevedale che da sopra Santa Caterina Valfurva risale fino ai 3670 metri, sono tra i “grandi malati” dell’arco alpino, dove dal 1960 al 2015 si è registrata una perdita di superficie ghiacciata del 30%. In poco più di cinquanta anni si sono sciolti, insomma, 137 km quadrati di nevi perenni, sostanzialmente pari all’estensione del lago di Como. Solo sul versante lombardo del gruppo Ortles-Cevedale la fusione ha interessato un’area di 25 km quadrati, pari al 49% della superficie ghiacciata che nel 1954 era di 50,03 km2. Il 34 per cento è scomparso tra il 1990 e il 2012, a dimostrazione di un’accelerazione negli ultimi decenni.

Perso il 13% in appena in quinquennio

“Basti pensare che tra il 2007 e il 2012 il ghiacciaio ha perso il 13% della sua estensione – osserva Fugazza – Siamo ormai assestati a un ritmo di regresso del 2,6% all’anno. Tra il 1954 e gli anni Ottanta era dello 0,5″. Gli ultimi dati sono aggiornati al 2012 e tutto lascia supporre che la velocità di fusione sta aumentando. “Stiamo realizzando in questo periodo un nuovo catasto dei ghiacciai italiani per poterli aggiornare”, aggiunge il ricercatore dell’Università Statale. Secondo gli studi più recenti, il Forni negli ultimi anni ha accelerato la sua fusione arretrando mediamente di 50 metri ogni anno e assottigliando il suo spessore di 5. E c’è un’altra contaminazione sotto la lente del gruppo di ricerca delle università milanesi: le microsplatiche. Stando alle stime più fresche, nella lingua del ghiacciaio dei Forni potrebbero trovarsi 162 milioni di particelle di plastica. “Una quantità paragonabile – dice Fugazza – a quella che si trova nelle acque del Mediterraneo e sui litorali marini dell’Italia”.

Articolo Precedente

Artico, in fiamme oltre 3,2 milioni di ettari di foresta tra Siberia e Yakuzia. Greenpeace: “Disastro ambientale”

Articolo Successivo

“I cambiamenti climatici hanno cancellato i miei ghiacciai”: lo Stelvio nel ricordo del maestro di sci Zampatti