Dopo mesi di grande interesse mediatico, la vicenda dei marò sembra essere finita nel dimenticatoio, pur continuando a impegnare giudici, ambasciatori, politici e periti in una delle operazioni internazionali più complesse degli ultimi decenni. Questa storia si intreccia con questioni di diplomazia, diritto, economia, così diverse e problematiche da lasciare in piedi molti dubbi sull’epilogo del caso. Quali sono i fatti? Chi ha ragione? E perché il dialogo tra i due stati coinvolti, l’Italia e l’India, non funziona?

Da un lato vi è un’Italia dalla debole sovranità e in un periodo di crisi politico-economica senza precedenti, cui tocca difendere i suoi militari dalla pena capitale. Dall’altro un’India rabbiosa, che chiede giustizia per i due connazionali promettendo, nelle parole di Sonia Gandhi, ogni azione necessaria a ottenerla. La crisi diplomatica è aperta, ma ricapitoliamo.

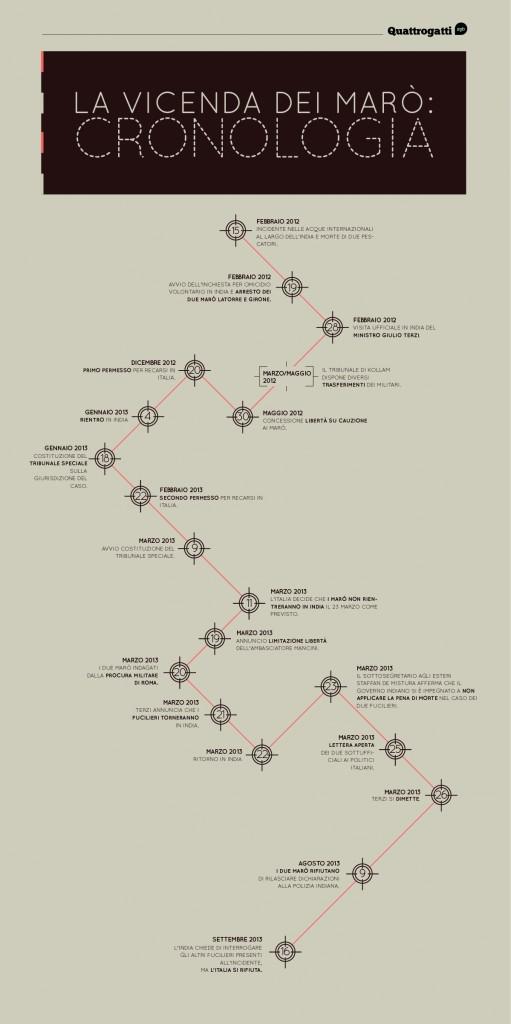

Il 15 febbraio 2012, nelle acque al largo dell’India avviene l’incidente a seguito del quale rimangono uccisi due pescatori locali. Viene subito avviata un’inchiesta penale per il reato di omicidio volontario e Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, due fucilieri di Marina di servizio sulla nave Enrica Lexie, vengono arrestati. Il 18 gennaio la sentenza della Corte Suprema Indiana predispone la costituzione del Tribunale Speciale a New Delhi per esaminare la questione della giurisdizione, cioè individuare quale stato ha diritto ad eseguire il processo. Si apre dunque la questione giurisdizionale, nodo cruciale da sciogliere per dipanare gli intrecci della vicenda.

Dopo diversi trasferimenti, nel febbraio i due militari ottengono dall’India un secondo permesso di fare ritorno in patria (il primo era stato concesso il dicembre precedente). L’11 marzo 2013, accusando l’India di violare il diritto internazionale, l’Italia decide che non vi faranno ritorno, ma, non senza forti critiche e polemiche, farà presto marcia indietro, avendo ottenuto un’assicurazione scritta dal governo indiano sulla non applicazione della pena di morte ai due fucilieri. La reale efficacia del documento però rimane tuttora incerta.

Secondo la ricostruzione dei fatti, nel suo complesso ambigua e contraddittoria, i due militari italiani avrebbero sparato convinti di trovarsi dinnanzi un’imbarcazione di pirati.

Quello della pirateria è il crimine in mare più diffuso e pericoloso. «I pirati d’oggi – si legge su Wikipedia – hanno armi sofisticate […]. Attaccano navi mercantili disarmate e inoffensive; in alcuni casi uccidono i marinai e s’impossessano del carico, altre volte prendono in ostaggio l’equipaggio e chiedono un riscatto. Si calcola che le perdite annue ammontino tuttora a una cifra compresa tra 13 e 16 miliardi di dollari [fonti: Foreign Affairs; The Heritage Foundation], in particolare a causa degli abbordaggi nelle acque degli Oceani Pacifico e Indiano […] dove transitano annualmente più di 50.000 carghi commerciali».

Il reato è definito nella Convenzione di Montego Bay come «ogni atto illecito di violenza o di sequestro, od ogni atto di rapina, commesso a fini privati dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave privata». Nell’alto mare ogni stato può combattere la pirateria sequestrando le navi pirata, arrestando le persone a bordo e requisendone i beni.

In attuazione delle norme internazionali ciascuno stato si è attrezzato con proprie leggi. In Italia, la legge 130/2011 ha consentito di imbarcare sulle navi mercantili italiane, a spese dell’armatore, i cosiddetti Nuclei Militari di Protezione della Marina, provvisti di armamento personale, riconoscendo agli stessi le funzioni di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria. I marò, quindi, esercitavano funzione pubblica, godendo dell’immunità funzionale, in virtù della quale le responsabilità delle azioni compiute ricadono sullo stato, salvo eccezioni. C’è però da dire che l’esistenza di questi Nuclei non è legittimata a livello internazionale, visto che non esiste un accordo tra stati che li riconosca.

All’individuazione delle norme da applicare concorre il principio internazionale dello “stato bandiera”: «In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative dello stato di bandiera o dello stato di cui tali persone hanno la cittadinanza».

Per l’Italia l’incidente è avvenuto in acque internazionali, e dunque, per il principio sopraesposto, la giurisdizione dovrebbe essere italiana, ma così forse non sarebbe in ogni caso. “Abbordo” o “incidente” sono eventi di carattere accidentale, cui difficilmente risulta assimilabile l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Inoltre, secondo la versione indiana, che poggia su dati recuperati dal Gps della petroliera italiana e sulle immagini satellitari che hanno fatto chiarezza sulla posizione della nave, il fatto è avvenuto a 20,5 miglia nautiche dalla costa, nella zona contigua, al limite cioè delle acque internazionali, ove è diritto dell’India far valere la propria giurisdizione.

Posto che si risolva la questione delle acque, non ci sono tuttavia norme internazionali che diano indicazioni precise sull’individuazione delle leggi penali da applicare in caso di incidente nautico, così, i criteri potenzialmente utilizzabili benché molteplici, non sono mai risolutivi del tutto.

Se si tiene conto della nazionalità del peschereccio colpito, non battendo il St. Antony bandiera indiana, e non risultando inserito nel registro indiano delle navi mercantili, verrebbe meno il principio dello stato bandiera in favore dell’India. Tuttavia, in base alla nazionalità delle vittime è l’India ad avere diritto a esercitare giustizia. Di contro, lo stato di bandiera non può essere limitato in alcun modo se intende perseguire penalmente i fatti che si sono svolti sul proprio natante e, quindi, essendo l’evento verificatosi a bordo della petroliera italiana ma avendo prodotto i suoi effetti sul peschereccio indiano, è condivisa la sussistenza della giurisdizione penale concorrente.

La conseguenza più rilevante è la verosimile prosecuzione parallela di due procedimenti penali per i militari, attualmente indagati in Italia, per mancata consegna e dispersione di armamento militare, ed imputati in India per omicidio. Ciò comporterebbe seri problemi connessi alla genuinità delle prove (per la maggior parte scientifiche e non ripetibili), all’assoluta mancanza di collaborazione tra i due tribunali, al possibile contrasto internazionale delle sentenze, nonché alla lesione dei diritti umani.

Nella accertata problematicità giuridica, la strada maestra è stata indubbiamente quella diplomatica, benché risultante anch’essa non scevra di equivocità e discordanze. Nell’incertezza legislativa, l’Italia ha optato per la conclusione di un accordo di trasferimento dei militari in caso di condanna, ratificato con la legge 183/2012 che prevede l’esecuzione della pena in Italia, consente di ricalibrare la pena in base alle leggi italiane, e persino di accordare grazia, amnistia o indulto.

Un certo nervosismo ha poi caratterizzato le relazioni tra il governo indiano e l’ambasciata italiana, culminato nel provvedimento indiano di limitazione della libertà dell’ambasciatore Mancini, con un’evidente violazione delle sue prerogative diplomatiche. Anche qui non mancano letture alternative. Mancini è stato coinvolto di persona nella vicenda per avere firmato la certificazione giurata presentata a garanzia del ritorno dei marò in India. Una volta appresa la decisione dell’Italia, poi revocata, di non far ritornare in India i militari, la Corte ha usato l’espediente per invocare la clausola della Convenzione di Vienna che non riconosce l’immunità agli agenti in prima persona coinvolti. Con il rientro in India dei sottufficiali la questione è stata chiusa, ma i motivi di polemica non sono finiti.

Particolarmente infelice è apparso il passaggio dell’Italia, autorizzata con un procedimento avviato di fronte a un tribunale, a risarcire le famiglie dei pescatori per ottenerne il ritiro dal processo. Qui la domanda è quale sia la natura intrinseca dell’azione: liberalità o un’implicita ammissione di colpa, come percepito dall’opinione pubblica indiana?

A intorbidire ancora più le acque vi è la pluralità di versioni e posizioni, non sempre validamente fondate. Recenti ricostruzioni giornalistiche, nonché rapporti di enti del mare e perizie, dubitano ad esempio della circostanza seconda la quale a sparare siano stati davvero Latorre e Girone. Qualche giorno fa, inoltre, in una dichiarazione ufficiale l’inviato del governo Staffan De Mistura ha comunicato l’esistenza di un’incongruenza tra le pallottole che hanno ucciso e quelle in dotazione ai militari.

Si attendono, dunque, i risvolti di un caso che ha così turbato gli scenari interni di politica estera, ma ha fatto emergere anche una certa impotenza della comunità internazionale, le cui regole risultano ancora insufficienti ad affrontare casi complessi come questo, e lacunose nell’ottica di un’efficace tutela dei soggetti coinvolti nella difesa della sicurezza e dei mercati internazionali.

«Unite le forze e risolvete questa tragedia!» implorano Latorre e Girone, in un quadro in cui nessuno pare aver chiaro quale sia la tragedia vera cui rendere giustizia, e quali siano le “forze”, quale giudice, quale diritto.

(Infografica di Sandra Hiralal)

Articolo Precedente

Kennedy, 50 anni dopo Dallas non è più l’eroe tragico del sogno americano

Articolo Successivo

Londra, “liberate tre donne prigioniere da 30 anni”. Due persone arrestate