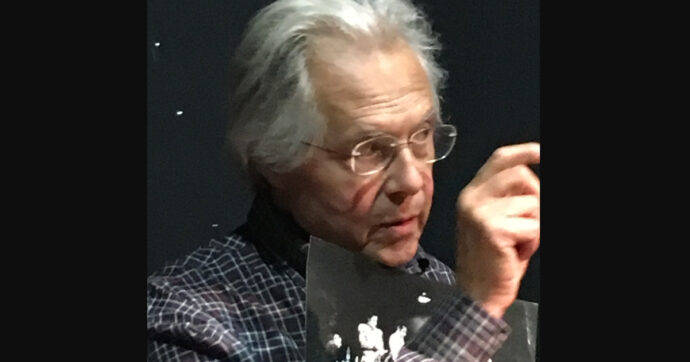

Il 21 maggio è ricorso il terzo anniversario della scomparsa di Giuliano Scabia (1935-2021), poeta, drammaturgo, romanziere, docente universitario. Ma è davvero scomparso? Forse, come ama dire la moglie Cristina Giglioli, si è soltanto “reso invisibile”. In effetti, se guardiamo alla quantità e qualità delle iniziative che lo hanno riguardato negli ultimi tre anni, anche grazie alla Fondazione a lui intitolata, dobbiamo constatare che la sua presenza luminosa non è mai venuta meno. In particolare, colpisce la vera e propria ondata d’amore che si è sollevata da allora grazie a tanti allievi, collaboratori, colleghi, amici, semplici ammiratori di più generazioni, riversandosi sui suoi testi: poetici, teatrali, narrativi.

Scabia rappresenta una delle figure di punta della cultura italiana, non soltanto teatrale, del secondo Novecento, con una militanza ininterrotta sotto le insegne del nuovo ma, nello stesso tempo, in ascolto continuo delle tradizioni e delle memorie, alte e basse, colte e popolari, fra lingua e dialetti. L’esordio lo vede militare nel Gruppo 63, collaborare con Luigi Nono e Emilio Vedova, esordire nel ’65 con Carlo Quartucci alla Biennale del Teatro di Venezia, prendere parte alla stesura del manifesto sul Nuovo Teatro per il Convegno di Ivrea del ’67.

Pur essendo arrivato relativamente tardi al teatro, proprio a lui si debbono le proposte che, per prime, negli anni Sessanta hanno fatto esplodere realmente le contraddizioni del nostro sistema teatrale. Basterebbe pensare alla vicenda della commedia Zip, la sua opera d’esordio: un testo in gran parte composto sulla scena, un autentico e, per l’Italia, pionieristico tentativo di scrittura in collaborazione, con il regista Carlo Quartucci e attori di grande futuro come Cosimo Cinieri, Claudio Remondi e Leo de Berardinis. In Zip Scabia, da un lato, approfondiva la ricerca linguistico-fonetica già avviata con Nono e nelle prime prove poetiche, mentre dall’altro – riannodando il filo con la grande stagione delle avanguardie storiche russe – tentava provocatoriamente una scrittura scenica paritetica, mettendo sullo stesso piano testo, spazio, oggetti, suoni, attori (un po’ come stava accadendo al di là dell’Atlantico, sulla scia di John Cage, dell’Happening e del Living Theatre).

La tempestosa andata in scena di questo lavoro a Venezia nel settembre del ’65, autentica “bataille d’Hernani” del nuovo teatro italiano, rappresentò il primo, clamoroso exploit di un artista assolutamente fuori dagli schemi, che negli anni successivi avrebbe saputo realizzare altre “scandalose” irruzioni nell’establishment teatrale, con operazioni in grado, come pochissime altre, di metterne in crisi il finto permissivismo.

Un altro episodio particolarmente significativo, in tal senso, è quello riguardante le azioni di decentramento nei quartieri operai di Torino durante l’”autunno caldo” del ’69, nel corso delle quali, in mesi di discussioni durissime e tensioni continue (soprattutto con lo Stabile locale che aveva promosso l’iniziativa), Scabia mise a punto un modello di teatro a partecipazione la cui fecondità non ha mai cessato, da allora, di manifestarsi. Segno, questo, che non si trattava soltanto di un “teatro nello spazio degli scontri” (per citare il magnifico titolo del libro – edito da Bulzoni – in cui, nel ’73, raccontò queste esperienze) ma che anche altri, e ben più profondi, erano i bisogni e le dimensioni che esso toccava e metteva in gioco, in un andirivieni ininterrotto fra scrittura e pratica. E così sarà, nei decenni successivi, per le azioni del suo Teatro Vagante con i ragazzi e con gli adulti, nelle piccole comunità e nei centri urbani, nei boschi, nelle osterie, nelle scuole e all’Università (ha insegnato Drammaturgia al Dams di Bologna).

Molti dei modi d’intervento che si sono affermati in seguito gli debbono qualcosa: dal teatro di narrazione al teatro-natura, dall’animazione al teatro sociale. La sua esperienza del ’73 nel manicomio di Trieste (raccontata in Marco Cavallo, Einaudi 1976) ha fatto storia per le conseguenze non soltanto teatrali che ha avuto. Un’ottima guida all’intero itinerario artistico di Scabia è il libro di Massimo Marino, Il Poeta d’oro. Il gran teatro immaginario di Giuliano Scabia, La casa Usher, 2022. A cui ora si aggiunge l’ultimo numero della rivista letteraria “Riga”, a lui dedicato interamente.

Articolo Precedente

A Mondovì torna la rassegna “Funamboli, parole in equilibrio”. Tra gli ospiti del festival diffuso anche Walter Veltroni e Domenico Quirico

Articolo Successivo

Giovanni Falcone 32 anni dopo: quattro libri per spiegare Capaci ai più piccoli e tramandare la memoria