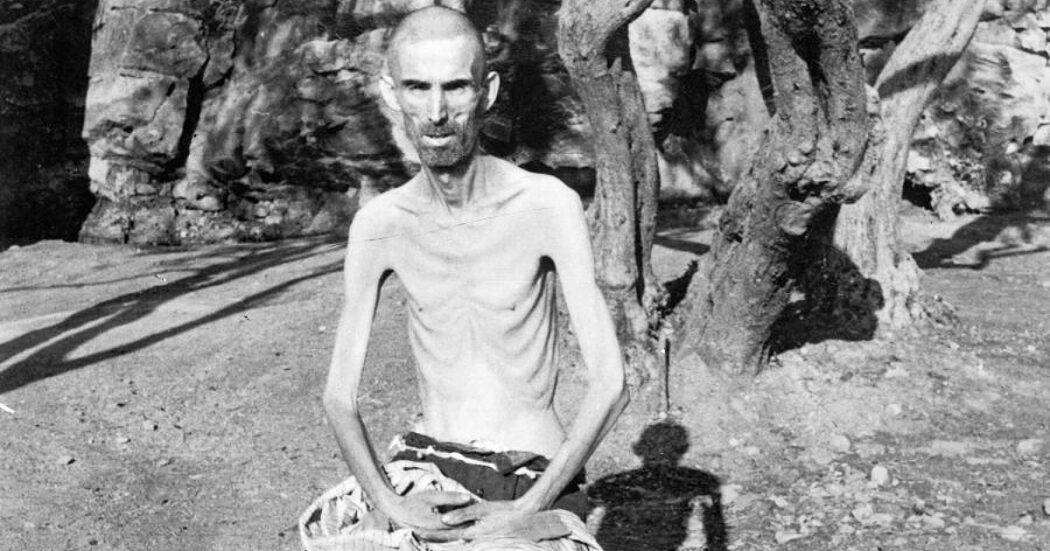

Quanti studenti italiani, terminata la scuola dell’obbligo, sanno che i campi di concentramento furono anche dell’Italia e che durante l’occupazione italiana della Slovenia e della Dalmazia furono deportate 30.000 persone dalla sola provincia di Lubiana, compresi donne, bambini ed anziani? Quanti conoscono ciò che accadde tra il 1942 e il 1943 nel famigerato campo dell’isola di Rab (Arbe), oggi Croazia, dove le madri nascondevano sotto la paglia i corpi dei figli morti per continuare a ricevere anche la loro misera razione di cibo? Quanti di loro sanno che proprio in queste ore, l’11 settembre di ottant’anni fa, gli internati del campo disarmavano la guarnigione italiana liberando il campo dopo i suoi 13 mesi di attività, con 7.541 internati slavi e almeno 1.500 morti, tanto che il tasso medio di mortalità era del 19 per cento, più alto di quello del campo di sterminio nazista di Buchenwald che era del 15 per cento. Numeri che si sommano a quelli di sloveni e croati morti negli altri campi, a Gonars e Visco in Friuli, a Chiesanuova e Monigo in Veneto, a Renicci in Toscana.

Con tutta probabilità, gli studenti italiani che ne hanno sentito parlare sono pochi e non è un caso. Mentre si parla dell’armistizio siglato dall’Italia con le truppe alleate e comunicato l’8 settembre 1943, data della svolta che sancì la fine dell’asse con Berlino dividendo il Paese e innescando la guerra di liberazione, poco o nulla si dice delle responsabilità italiane, dei crimini e delle vittime voluti dai vertici del regime e dell’esercito, anche nei Balcani. Nessuna istituzione italiana ha ricordato quanto accadde nella quindicina di campi di concentramento e transito per internati slavi che fino all’8 settembre del ’43 contribuirono alla bonifica etnica delle popolazioni slovene e croate. Né l’anno scorso, a 80 anni esatti dall’inaugurazione del famigerato campo di Rab, quando tra la fine di luglio e i primi di agosto del 1942 giunsero sull’isola i primi 1.635 internati sloveni. Né oggi, nonostante storici e testimoni abbiano ricostruito dettagliatamente un orrore che non fu semplice conseguenza dell’occupazione italiana, ma preciso obiettivo di Benito Mussolini, dei suoi gerarchi e dei comandi militari agli ordini del generale Mario Roatta.

Le deportazioni degli sloveni dalla provincia occupata di Lubiana iniziarono nel giugno del 1942. A Roma si era vaneggiato di rendere “giusta soddisfazione agli sloveni per quello che è il loro orgoglio provinciale e nazionale”, come suggeriva il ministro della Cultura popolare Alessandro Pavolini ancora nel 1941. La realtà fu ben diversa e durante l’occupazione le truppe italiane si macchiarono di fucilazioni di massa, incendi di interi villaggi, razzie. Umberto Rosin, ai tempi commissario civile a Logatec, (Slovenia) così scriveva all’alto commissario per la provincia di Lubiana Emilio Grazioli: “Ognuno si accorge, se non è cieco, che i soldati sfogano sugli inermi la rabbia che non hanno potuto sfogare sui ribelli. La frase «gli italiani sono diventati peggiori dei tedeschi», che si sente mormorare dappertutto, compendia i sentimenti degli sloveni verso di noi”. Rosin denunciava le responsabilità delle autorità militari che predicavano ai soldati “la strage e la distruzione dei beni”. Accuse confermate dai racconti poco onorevoli dei soldati italiani nelle lettere inviate a casa come dalle testimonianze dei cappellani aggregati ai reggimenti.

Lo stesso Mussolini, concorde con Roatta e gli alti comandi, il 30 luglio 1942 dichiarava: “Non sarei alieno dal trasferimento di masse di popolazione”. L’obiettivo era lo sgombero, la sostituzione etnica con gli italiani che sarebbero venuti ad abitare quelle terre. Negli ordini al comando supremo, l’8 settembre del ’42 il generale Roatta era chiaro: “L’internamento si può estendere sino allo sgombero di intere regioni, come ad esempio la Slovenia. In questo caso si tratterebbe di trasferire, al completo, masse ragguardevoli di popolazione, di insediarle all’interno del Regno e di sostituirle in loco con popolazioni italiane”. Il disegno di Mussolini e Roatta fu interrotto dalla storia, con l’armistizio dell’8 settembre, impedendo ai crimini e alle morti di moltiplicarsi ulteriormente. Il campo di concentramento di Rab, nella baia di Kampor, fu inizialmente pensato per ospitare fino a 20-25.000 internati. Ma l’approvvigionamento via mare e le pessime condizioni della struttura costrinsero ad abbandonare il progetto del “grande terminale” limitando la capienza a circa 11.000 “posti”. Il comando fu affidato al tenente colonnello dei carabinieri Vincenzo Cuiuli che disponeva di circa 2.000 uomini, tra carabinieri e soldati italiani per lo più alloggiati nelle case requisite alla popolazione.

Quando i primi internati sloveni raggiunsero il campo si accorsero che non c’era nulla se non il filo spinato e le torrette, e che avrebbero dovuto allestire con le proprie forze delle vecchie tende dismesse dall’esercito, scavare buche per farne latrine e dormire per terra. Una spianata di terra arsa, gli uomini da una parte, le donne, i bambini e gli anziani dall’altra, in troppi, ammassati anche in dieci nelle logore tende da sei dove per lo più si moriva di stenti. “Ad Arbe ci misero nelle tende. Lì hanno cominciato ad assassinarci con la fame. Le persone crollavano una dietro l’altra. Ci trattavano talmente male che non ci davano neanche l’acqua”, è la testimonianza di Mirko Pantar, che ai tempi aveva 10 anni, pubblicata anche in ‘Giochi spezzati, i bambini slavi nei campi di concentramento italiani’ dello storico Michele Strazza (ed. EBK 2015). Gli internati lottavano letteralmente per un pezzetto di cibo. “Quello che ricordo forse come il gesto più inumano in quella lotta per la sopravvivenza, fu l’occultamento e la negazione dei decessi per ricevere le razioni dei deceduti”, raccontò Marija Poje, un’internata di un paese completamente distrutto dalle truppe italiane, che riferì lo strazio dei neonati: “Piangevano ininterrottamente non riuscendo a succhiare il latte del quale noi povere madri eravamo prive, perché affamate, assetate e allo stremo delle forze. Allora questi bambini piangevano, piangevano notte e giorno, fino ad addormentarsi di stanchezza o a morire”.

Non ultimo, già a settembre 1942 un violento nubifragio aveva allagato la piana, ma i soldati italiani non permisero ai prigionieri di riparare altrove: cinque bambini annegarono e il campo si trasformò in una palude dove freddo e umidità avrebbero aiutato la fame a fare altri morti. Tristemente famosa rimane la risposta del generale italiano Gastone Gambara, a chi lo informava delle condizioni dei campi per i deportati slavi. “È comprensibile e giusto che il campo di concentramento non sia un campo di ingrassamento… una persona ammalata è una persona che ci lascia in pace”. L’intervento dei vescovi di Veglia e Lubiana presso il Vaticano costrinse l’Italia a riconsiderare la situazione degli internati che, secondo i prelati, erano 30 mila nella sola provincia di Lubiana, il 10 per cento di tutta la popolazione. Così a fine anno 2.500 circa tra donne e bambini vennero trasferiti nel campo di Gonars. C’era anche Marija Poje, che prima del viaggio aveva partorito il suo secondo figlio. Vivo, a differenza dei tanti che a Rab venivano alla luce già morti. Ma tali erano le condizioni di denutrizione che il suo bambino, “solo ossicini, era magro, magrissimo, come un coniglietto“, trovò la morte nonostante il trasferimento a Gonars, dove anche si pativa la fame, certo, ma le condizioni dei “miserabili di Rab” sconvolsero gli internati del campo friulano.

1.435 i morti di Rab ai quali è stato possibile dare un nome, mentre secondo le stime slovene i decessi furono più del doppio. “L’8 settembre del 1943, di sera, scoppiò improvvisamente un’ondata di entusiasmo fra le truppe italiane di occupazione. I soldati saltavano dalla gioia e gettavano in aria i loro berretti”, raccontò l’ex ufficiale della marina jugoslava Franc Potočnik, tra gli internati nel campo, dove era attiva una cellula del Fronte di Liberazione che mise in atto un piano preparato da tempo e che la notizia dell’armistizio facilitò. Il 13 settembre si costituiva la brigata partigiana “Rab”, composta unicamente da internati che sbarcarono a più riprese sulla terraferma per unirsi alla lotta partigiana. Non tutti riuscirono a lasciare il campo, dove oltre a sloveni e croati erano stati rinchiusi per “internamento protettivo” anche 2.761 ebrei. Di loro, 250 tra anziani, donne e bambini furono catturati e portati ad Auschwitz dopo che i tedeschi avevano ripreso il controllo dell’area, isola di Rab compresa. Finita la guerra, i resoconti jugoslavi e le accuse nei confronti dei responsabili italiani non tardarono, definendo quello sull’isola un “campo si sterminio” per i patimenti e l’elevato numero di morti.

A parte quello del comandante del campo Cuiuli, “processato” e condannato a morte dagli internati e suicidatosi prima di essere giustiziato il 17 settembre 1943, nessun procedimento giudiziario è mai stato avviato verso i responsabili di Rab e dei crimini subiti dalle popolazioni slave prima nella Venezia Giulia e poi in Slovenia e Dalmazia durante l’occupazione. Anzi, i governi di Alcide De Gasperi fecero di tutto per screditare le richieste della Jugoslavia che presentò all’Italia e alla United Nations War Crimes Commission una lista con centinaia di nomi per poterli processare. Per proteggere quei nomi, l’Italia rinunciò ad avanzare richieste per la maggior parte dei criminali nazisti che avevano insanguinato il nostro Paese tra il ’43 e il ’45. La rimozione politica delle responsabilità italiane in Africa, in Spagna, in Jugoslavia hanno reciso la memoria nazionale facendo danni che durano tuttora. E mancando di rispetto anche agli italiani che subirono le feroci ritorsioni jugoslave, foibe comprese, e l’esodo forzato di 250.000 e più giuliano-dalmati. Perché la memoria dei fatti successivi all’8 settembre 1943 non può prescindere da ciò che accadde nei mesi precedenti, a meno di non fare un torto alla verità e alle vittime e alla nostra intelligenza.

Una lezione che però l’Italia fatica ad imparare, tanto che né l’anno scorso né quest’anno un solo rappresentante delle Istituzioni italiane è stato presente accanto al presidente sloveno e a quello croato, capi di Stati membri dell’Unione europea. Né mai una visita ufficiale ha portato le nostre Istituzioni al memoriale del campo di Rab, dove l’8 settembre di quest’anno si è celebrata la ricorrenza della liberazione. Tanti gli italiani, compresi studiosi e storici e una rappresentanza dell’Anpi col suo presidente. Non c’era lo Stato italiano, non c’era l’Italia. “Per Roma i tempi non sono ancora maturi”, aveva detto la presidente slovena Nataša Pirc Musar dopo l’invito ufficiale al quale il nostro Paese non avrebbe risposto. La memoria, che non si taglia né si incolla a piacimento altrimenti è propaganda, è per i popoli maturi, per chi ha il coraggio di fare i conti anche con le responsabilità dei propri genitori, dei propri nonni. Da questo punto di vista l’Italia non è ancora un Paese maturo, e il danno è soprattutto alle nuove generazioni che negli orrori del ‘900, anche e soprattutto quelli ad opera degli italiani, possono capire e imparare le ragioni per coltivare la pace, la convivenza e il rispetto degli altri.

Articolo Precedente

Schlein: “Il Pd pronto a scendere in piazza per difendere la sanità pubblica”. Messaggi di pace ai riformisti: “Uniamo culture diverse”

Articolo Successivo

Giuseppe Conte alla Festa del Fatto: “Dichiarazioni di Giambruno infelici. Meloni lo difende? Lei parla da Premier e non da mamma”