Ogni volta che si sottoscrive un servizio web bisogna dare l’assenso al trattamento dei propri dati. Da quel momento in poi se ne perde il controllo. C’è chi ruba i profili social, chi vende i dati ad aziende terze, chi li usa per monitorare illegalmente le attività degli utenti. Una potenziale soluzione per riprendere il controllo dei propri dati è Riverbed, una piattaforma sviluppata dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology e della Harvard University, presentata in uno studio recente.

In estrema sintesi, garantisce che le app (sia Web sia mobili) rispettino le preferenze degli utenti su come i loro dati vengono condivisi e archiviati nel cloud. L’utente può specificare una serie di restrizioni sull’impiego dei propri dati, e queste impostazioni fanno testo sull’uso che se ne può fare.

L’idea parte dal dato di fatto che sia le app per dispositivi mobili (smartphone, tablet e smartwatch) sia quelle in esecuzione direttamente dal web, archiviano i dati degli utenti nei server che fisicamente risiedono dei data center. A seconda dell’app o del servizio possono includere foto, profili di social media, indirizzi e-mail, dati sulle attività di fitness e altro.

Qui intervengono gli aggregatori, che per differenti finalità aggregano i dati di più utenti, magari sparsi tra più server. Così facendo ottengono, per esempio, l’indicazione di quali articoli pubblicizzare a utenti specifici (pubblicità mirata), o informazioni elaborate da condividere agli inserzionisti (elenchi per profilo di età, per interessi, per professione, eccetera). È in questa fase che, al momento, gli utenti non hanno alcuno strumento per limitare il modo in cui vengono gestite le informazioni che li riguardano.

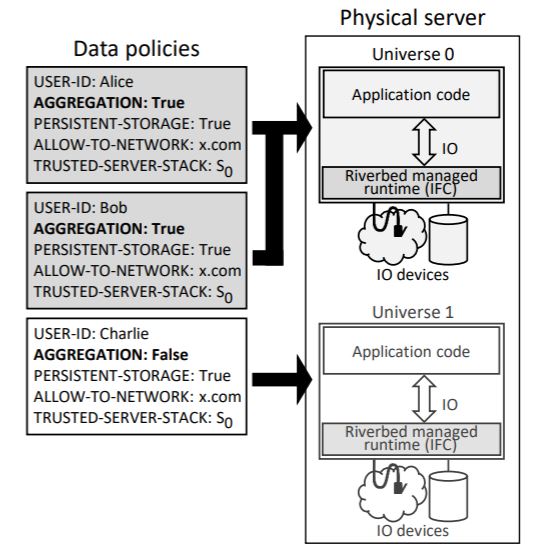

Qui entra in gioco Riverbed, una piattaforma software che costringe i server dei data center a utilizzare i dati solo se c’è stata l’approvazione esplicita degli utenti. Come? Mediante un proxy server. Normalmente il browser Web o l’app per smartphone comunicano direttamente con il cloud. Se Riverbed è installato sul dispositivo dell’utente, si pone come intermediario (una sorta di “ponte” informatico) tra le richieste che arrivano dal client (l’app o il servizio web) e il server di rete. Il risultato è che quando il servizio tenta di caricare i dati utente su un servizio remoto, il proxy etichetta preventivamente i dati, specificandone gli usi consentiti secondo quelli che sono chiamati “criteri”.

Sono previste molte restrizioni predefinite, come per esempio “i miei dati possono essere condivisi solo con il servizio esterno [nome del dominio]”. Quando i dati, così etichettati, arrivano al data center, vengono suddivisi in funzione delle etichette. Quelli che non possono essere condivisi con altri servizi verranno messi tutti insieme e separati dagli altri, di modo che siano inaccessibili agli aggregatori. Riverbed controlla il codice dei server per assicurarsi che siano state rispettate le impostazioni dell’utente.

Il vantaggio dell’uso di questa tecnologia è duplice, perché da un lato consente all’utente di sfruttare tutti i vantaggi del cloud computing, dall’altra elimina gli “effetti collaterali” relativi alla privacy. Inoltre, facilita agli sviluppatori il rispetto del GDPR (General Data Protection) e delle altre leggi sulla privacy, perché garantisce che i dati siano in circolazione con il consenso esplicito dei proprietari.

I ricercatori hanno testato Riverbed con diverse app, dimostrando che la piattaforma funziona come previsto. L’unico effetto collaterale è che l’app (o il servizio web) subisce un lieve rallentamento, quantificabile in circa il 10 percento. Un piccolo prezzo da pagare per chi ci tiene alla privacy. Non resta che sperare che la ricerca si concretizzi presto in un prodotto disponibile al pubblico.

Articolo Precedente

Samsung ha presentato il Galaxy S10 e lo smartphone pieghevole Fold

Articolo Successivo

La visualizzazione 3D fa passi avanti, con il progetto Levitate si potranno toccare gli oggetti fluttuanti