Decine di migliaia di dipendenti pubblici da assumere. Qualche migliaio da riqualificare. E una struttura informativa centralizzata da mettere in piedi quasi da zero, così come il “fascicolo personale elettronico del cittadino”. Il tutto da negoziare con le Regioni, che mantengono competenze concorrenti con quelle dello Stato in materia di tutela del lavoro. L’ostacolo maggiore sulla strada dell’attuazione del reddito di cittadinanza proposto dal M5S – ma anche del “reddito di avviamento al lavoro” teorizzato dalla Lega – non sono forse le coperture da trovare, che siano 15 miliardi come calcola l’Istat o 29 come da stime de lavoce.info. Quello che manca è l’infrastruttura per gestirlo. Il punto di partenza è il sistema dei Centri per l’impiego, circa 550 sportelli che contano meno di 9mila dipendenti – di cui 1.300 a tempo determinato – contro i 110mila dei corrispettivi tedeschi. E oggi non riescono a trovare lavoro quasi a nessuno. Anche perché non hanno le risorse per farlo: ai servizi pubblici per l’impiego vanno stando all’Eurostat meno di 800 milioni all’anno, a fronte dei 21 miliardi destinati alla parte assistenziale (sussidi) e dei 4 miliardi spesi per incentivi e sgravi.

Il 75% degli iscritti disoccupato da oltre un anno – Luigi Di Maio di recente ha ribadito che il reddito di cittadinanza “serve a lavoratori e imprese” e “nessuno verrà pagato per stare sul divano”. Per questo, come dettagliato nel disegno di legge 1148 del 2013, la nuova misura per il contrasto alla povertà e all’esclusione sociale destinata a chi guadagna meno di 780 euro al mese dovrebbe andare a braccetto con interventi mirati a formare e reinserire i disoccupati. A prenderli in carico dopo aver verificato che abbiano i requisiti dovrebbero essere, appunto, i Centri per l’impiego pubblici (Cpi). Mentre le agenzie per il lavoro private (escluse però quelle di somministrazione di manodopera) potrebbero contribuire solo in una seconda fase fornendo formazione mirata e “servizi di aiuto all’inserimento lavorativo”. Il problema è che i Cpi sono una macchina vecchia e ingrippata. Nella stragrande maggioranza dei casi si limitano ad attestare lo stato di disoccupazione, step necessario per ottenere l’indennità Naspi. I dati parlano chiaro: circa il 75% degli iscritti è disoccupato da oltre un anno. Al Sud la percentuale sfiora l’80%. E tra gli occupati, solo il 3% ha trovato il proprio posto grazie ai servizi dei centri pubblici. Del resto, come evidenzia l’osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro nel rapporto Dal Welfare al Workfare. Le politiche attive come strumento di contenimento della spesa sociale per la disoccupazione, “solo una minima quota di percettori di politiche passive ha ricevuto servizi di politiche attive, e una quota ancora più contenuta ha ricevuto un’opportunità occupazionale che ha permesso al sistema degli ammortizzatori sociali di risparmiare e al disoccupato di trovare lavoro”.

“Al Sud i Cpi in stato comatoso. Troppi burocrati, servono esperti” – “Nel meridione, dove servirebbero di più, i Cpi sono in stato comatoso”, racconta Francesco Pastore, docente di Economia all’università della Campania Luigi Vanvitelli e collaboratore de lavoce.info sui temi del lavoro. “Al Nord esistono casi virtuosi: in Lombardia c’è anche un sostegno ad hoc per il reinserimento professionale, la Dote unica lavoro, che funziona. Ma attenzione, il 50% dei servizi sono erogati da agenzie private accreditate. Che, per attuare il reddito di cittadinanza, dovrebbero necessariamente essere coinvolte e contribuire al collocamento. Nei Cpi pubblici mancano risorse umane adeguate. Servono psicologi, sociologi ed economisti del lavoro in grado di certificare le competenze e interagire con le imprese, non burocrati”. A gennaio Stato e Regioni hanno trovato l’intesa per l’assunzione di altre 1.600 persone, ma tutte a termine. E 600 saranno dedicate alla gestione del Reddito di inclusione. Non ci sono ancora dettagli sulle professionalità richieste. Peraltro il previsto passaggio del personale dei Cpi dalle province e città metropolitane alle Regioni non è ancora completo, con tutte le complicazioni burocratiche connesse. Quanto alla standardizzazione dei “livelli essenziali delle prestazioni”, si è trovato l’accordo in conferenza unificata ma manca il decreto del ministero del Lavoro.

“Servono almeno 50mila dipendenti” – Luigi Oliveri, dirigente pubblico e professional fellow dell’Adapt (l’associazione di studi e ricerche sul lavoro fondata da Marco Biagi), ha fatto qualche conto sul personale aggiuntivo necessario per tradurre in pratica i contenuti del ddl sul reddito di cittadinanza. Arrivando alla conclusione che “un potenziamento serio non potrebbe mai prevedere meno di 50.000 dipendenti“. Oliveri è partito dalle stime degli economisti Massimo Baldini e Francesco Daveri, che su lavoce.info hanno stimato i costi della proposta e i potenziali beneficiari: 29 miliardi per 4,9 milioni di famiglie. Ipotizzando che – come da calcoli del Movimento – il reddito vada a “oltre 9 milioni di italiani”, e che a quel punto siano già in servizio nei Cpi 1.600 nuovi dipendenti, ognuno dei lavoratori dei centri dovrebbe seguire quasi 900 pratiche l’anno. E questo non tiene conto, ricorda Oliveri, che “non tutti i dipendenti sono impegnati in attività di sportello (ci sono anche quelli che svolgono funzioni direzionali e amministrative)” ed è molto diffuso il part-time. Il M5s ha comunque anticipato che intende investire nei centri per l’impiego circa 2 miliardi, cifra che se impiegata interamente per le assunzioni sarebbe sufficiente. Ma gli investimenti in capitale umano non solo i soli necessari.

La banca dati comune ancora non c’è. “Così è come scrivere un libro a mano” – Per rendere il sistema efficiente è prevista infatti, nel ddl dei pentastellati, una “struttura informativa centralizzata” attraverso la quale Centri per l’impiego, Inps, Agenzia delle Entrate, direzioni territoriali del lavoro, agenzie formative accreditate e asl dovrebbero condividere le proprie banche dati in modo da favorire l’incrocio tra domanda e offerta. Si parla poi di integrazione del “libretto formativo del cittadino” nel “fascicolo personale elettronico”. Tutti progetti di là da venire. “Si sta lavorando alla creazione di un Sistema Informatizzato Unico sul Lavoro”, spiegano senza fornire tempistiche dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Stando ai decreti attuativi del Jobs Act l’Anpal avrebbe dovuto assumere il coordinamento le attività dei Cpi, ma il presupposto era che l’assistenza nella ricerca di un’occupazione diventasse competenza esclusiva dello Stato come previsto dal nuovo testo costituzionale bocciato al referendum del 4 dicembre 2016. Visto che i governatori regionali continuano ad avere competenze concorrenti, ogni mossa deve essere concordata e tutto procede a rilento: il passaggio definitivo del personale sotto le Regioni è ancora in corso, il decreto sui Livelli essenziali delle prestazioni deve ancora essere firmato e la sperimentazione dell’assegno di ricollocazione è stata un flop: su 27mila disoccupati selezionati solo il 10% ha risposto e preso parte al test. Tra questi, solo il 20% ha trovato lavoro. “Senza personale con competenze digitali e senza un sistema unico di banche dati, cercare di fare politiche attive è come scrivere un libro a mano quanto gli altri hanno il computer”, commenta il direttore della fondazione Adapt Francesco Seghezzi.

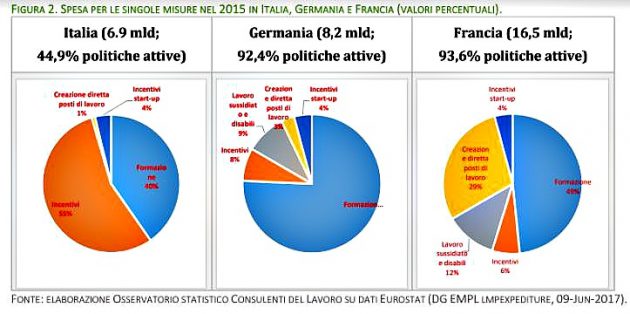

21 miliardi per i sussidi, 4 in incentivi. Solo 800 milioni ai servizi per l’impiego – In più, continua Seghezzi, “bisogna prendere atto che dopo la bocciatura  della riforma costituzionale al referendum non si può andare avanti sulla strada prevista dal Jobs Act, che era quella della centralizzazione: servono centri di coordinamento a livello regionale”. E un ripensamento del modo in cui vengono impiegati i soldi pubblici. La spesa dell’Italia in politiche per l’impiego è da sempre del tutto sbilanciata sul lato assistenziale, che in base agli ultimi dati assorbe oltre 21 miliardi sui 29 complessivi spesi dallo Stato per assistere i disoccupati. Quasi 12 miliardi (senza contare i contributi figurativi) se ne vanno in sussidi, ormai confluiti quasi totalmente nella Naspi. A finanziare i servizi pubblici per l’impiego sono destinati neanche 800 milioni, meno dello 0,05% del pil, contro una media Ue dello 0,2% del pil. Sui circa 7 miliardi spesi per misure finalizzate al reinserimento professionale, poi, il 55% finisce in incentivi alle assunzioni. Come gli sgravi contributivi triennali concessi dal 2015 alle imprese che assumevano a tempo indeterminato.

della riforma costituzionale al referendum non si può andare avanti sulla strada prevista dal Jobs Act, che era quella della centralizzazione: servono centri di coordinamento a livello regionale”. E un ripensamento del modo in cui vengono impiegati i soldi pubblici. La spesa dell’Italia in politiche per l’impiego è da sempre del tutto sbilanciata sul lato assistenziale, che in base agli ultimi dati assorbe oltre 21 miliardi sui 29 complessivi spesi dallo Stato per assistere i disoccupati. Quasi 12 miliardi (senza contare i contributi figurativi) se ne vanno in sussidi, ormai confluiti quasi totalmente nella Naspi. A finanziare i servizi pubblici per l’impiego sono destinati neanche 800 milioni, meno dello 0,05% del pil, contro una media Ue dello 0,2% del pil. Sui circa 7 miliardi spesi per misure finalizzate al reinserimento professionale, poi, il 55% finisce in incentivi alle assunzioni. Come gli sgravi contributivi triennali concessi dal 2015 alle imprese che assumevano a tempo indeterminato.

Il modello europeo: investimenti in politiche attive per spendere meno in assistenza – Ma nel resto d’Europa come funziona? La Germania, per esempio, su 46 miliardi stanziati per le politiche per il lavoro ne dedica 11 ai servizi pubblici per l’impiego (che hanno 110mila addetti) e 7,5 a formazione, misure per il reinserimento e creazione di posti sussidiati, equivalente dei nostri “lavori socialmente utili“. Solo 600 milioni vengono spesi per incentivare le assunzioni. I Pôle emploi francesi hanno 50mila addetti e assorbono 5,5 miliardi, mentre altri 16 vanno alle politiche attive e gli incentivi assorbono 1 miliardo. Le risorse pubbliche, insomma, vengono investite in politiche attive con l’obiettivo di ridurre la spesa in quelle passive. Il contrario di quel che succede in Italia. “Il sistema va riqualificato in ogni caso”, conclude Seghezzi. “A prescindere dal reddito di cittadinanza”.

Articolo Precedente

Lavoro, a Matteo è costato un braccio. A 7 anni e 33 interventi dall’incidente: “Ai colpevoli 150 euro di multa, a me ancora niente”

Articolo Successivo

Lavoro, il 60% dei giovani disoccupati italiani non vuole trasferirsi per trovarlo