No. Corvi e gufari se la mettano via. Non ci sarà un bagno di sangue, a Hong Kong. E non solo perché Pechino e la sua nuova leadership – certamente più saggia e capace di molte altre – hanno imparato la lezione e non guardano più alla globalizzazione come una minaccia ma ne fanno sempre più parte integrante, e presto dominante. Non ci sarà un bagno di sangue perché questi ragazzi – età media 18 anni – sono più saggi, organizzati e determinati di quanto possa apparire a prima vista e perché sono riusciti a conquistarsi non solo le scontate simpatie (non sempre gradite, specie se espresse in salsa anticinese) dell’Occidente, ma anche e soprattutto quelle dei comuni cittadini. Commercianti e operatori finanziari compresi, i più colpiti, obiettivamente, dalla “rivoluzione degli ombrelli” che cova da almeno un paio di anni e che è improvvisamente esplosa negli ultimi giorni. Paradossalmente, il maldestro (e pare deciso davvero localmente, senza precisi ordini da Pechino) tentativo di reprimere la rivolta con gas peperino, manganelli e lacrimogeni ha provocato l’effetto contrario. Anziché reprimere la rivolta, ne ha enormemente aumentato il sostegno popolare. Anziché impaurire i ragazzi, li ha rinvigoriti. Non so quanto resisteranno, questi ragazzi colti ed educati, forse avrà ragione CY, come oramai tutti qui chiamano, un po’ affettuosamente, un po’ sarcasticamente, il governatore Leung Chun Ying: “Li prenderemo per fame”. Ma che restino o meno in piazza, che continuino più o meno ad occupare e “sabotare” il sistema non ha molta importanza. Come già è accaduto ai tempi di Tien Anmen, possono solo vincere, anche perdendo.

Non ci sarà un bagno di sangue perché non è, come molti media fanno credere, una rivolta contro la Cina, contro il “comunismo” e nemmeno – o quanto meno non solo – contro la pretesa di Pechino di “taroccare” le prossime elezioni politiche. Che saranno sì a suffragio universale, come stabilisce la Basic Law (la “Costituzione” di Hong Kong), ma con candidati “graditi” (e non “imposti”: c’è una certa differenza ) da Pechino. E già qui verrebbe da dire che non ci sarebbe una grande differenza, rispetto a quanto ahimè avviene, in Italia. Dove ci sono, è vero, più partiti. Ma tutti quanti, chi più chi meno, propone/impone i propri candidati. Non pigliamoci in giro, sbraitando contro la “dittatura” del PCC. All’interno del quale la selezione, specie a livello locale, è abbastanza rigorosa e i cui leader, ancorchè spesso corrotti, non sono certo né cialtroni né ignoranti.

I ragazzi di Hong Kong – che bello vederli così determinati, impegnati, educati al punto da ripulire ogni sera le strade, tornare a casa per farsi una doccia per poi tornare all’alba ed attaccar discorso con tutti, compresi i poliziotti che a loro volta sembrano tra i più educati e rispettosi delle regole al mondo – hanno altro in testa. Una vera e propria rivoluzione, lenta e non violenta, che ricorda più Gandhi che i boscevichi, più gli albori del’68, i sit in, le occupazioni “creative” degli anni ’60 in Europa e Usa che le violente scorrerie dei Black Block. Questi ragazzi sono scesi in piazza per costruire, non per distruggere. E la novità (almeno per ora) che difronte hanno delle autorità che (forse) cominciano a capirlo.

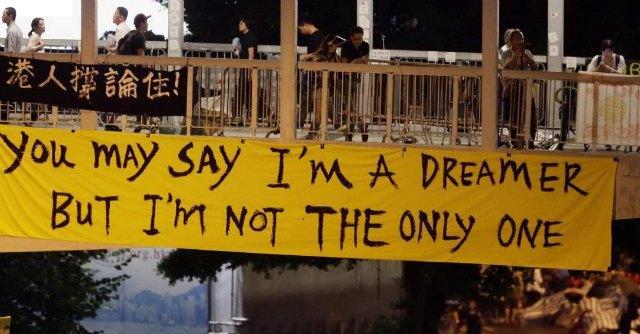

Che non si tratti soltanto della simbolica battaglia per elezioni davvero libere alle quali chiunque possa candidarsi (e Hong Kong, considerato che fa parte integrante della Cina, ha libertà sconosciute in molte altre e più blasonate democrazie) lo si capisce dai cartelli, dagli striscioni che vedi in giro. Almeno la metà affronta altri temi. Sociali, più che politici. Che ci aggiornano su una situazione a Hong Kong, che cozza con l’immagine della ricca ex colonia britannica popolata da Paperon de Paperoni con gli occhi a mandorla, impegnati a giocare con i loro, e i nostri, soldi. Da un gruppo di ragazzi accampati davanti alla Banca Centrale apprendiamo ad esempio che un terzo della popolazione di Hong Kong vive in povertà, che stipendi e soprattutto salari non crescono da anni, che la voracità delle grande firme sta espellendo dal centro piccoli negozianti e artigiani, che il tempo medio che i pendolari impiegano per andare a lavorare è oramai vicino a quello – considerato inarrivabile – dei giapponesi a Tokyo. E perfino che – udite udite – molti giovani sono costretti o semplicemente desiderano “emigrare” all’estero. Ma non solo negli Usa o in Inghilterra. Anche nel “mainland”: in Cina.

“Noi non siamo anticinesi – mi spiega Yeung Yiu Kwan, un giovane che studia ingegneria e che spera di riuscire ad entrare alla Statale di Pechino – anche perché siamo cinesi. Spero tanto che i nostri due sistemi (sorride, mentre pronuncia queste parole, segno evidente che non le condivide, essendo oramai i due sistemi molto simili tra loro n.d.a) possano presto integrarsi completamente. Abbiamo molto da imparare dalla Cina, e loro qualcosa da noi. Ma diritti umani e progresso sociale ed economico non possono camminare a parte. Io sono qui perché voglio partecipare, impegnarmi, costruire il futuro del mio paese, assieme ai miei concittadini. Ma se mi chiedi se abbia più a cuore la questione delle elezioni libere o una società più equa, meno discriminatoria e più rispettosa della dignità, che è cosa diversa dai diritti, umana ti rispondo: la seconda” E mi mostra un articolo, con richiamo in prima pagina, sul South China Morning Post (il giornale locale più venduto e che segue con maggior attenzione le vicende di questi giorni). “Famiglie sul piede di guerra: insostenibile l’aumento ottenuto dalle collaboratrici domestiche”. Sembra incredibile: nel paese che sino a qualche anno fa svettava su tutti per il numero di miliardari presenti nella tradizionale classifica di Forbes (oggi superato dalla Cina) c’è chi protesta – con tanto di interrogazioni parlamentari – perché le domestiche (sono oltre 300 mila, soprattuto filippine e indonesiane) hanno ottenuto un aumento di 100 dollari HK (meno di dieci euro) del salario minimo. Che è “balzato”, proprio in questi giorni, da 4.010 dollari HK a 4.110. Circa 400 euro al mese. Meno della metà di quelli in vigore in Europa e un terzo di quello in vigore in Canada.

Non pensavo, venendo qui, di trovare dei giovani che manifestavano, in modo sereno, civile ma anche molto determinato, anche per il salario minimo delle collaboratrici domestiche. In Italia i loro coetanei a malapena sanno cos’è l’art.18. Pensavo fossero in piazza per una libertà che tutto sommato già hanno, per libere elezioni che come tanti altri popoli, non hanno e non avranno ancora per un po’, e per provocare l’odiata Cina.

Rassegnatevi, gufi di tutto il mondo uniti, non è così. Questi giovani non cercano guai, e a meno che qualche leader locale o nazionale non esca di senno e provochi un altro pandemonio, non li troveranno. Piuttosto mi chiedo: ma quando si decideranno, i nostri ragazzi, a “occupare” l’Italia? Così, a prima vista, la situazione mi sembra ben peggiore di quella che c’è qui a Hong Kong.

Articolo Precedente

‘Hentai’, in Giappone la polizia sequestra le videoscarpe “spia” della perversione

Articolo Successivo

Hong Kong, leader degli studenti Wong: “Assenza di violenza legittima la protesta”