Rami non parla spesso del viaggio, ti guarda fisso e dice che non gli vengono le parole. Quando prova a disegnarlo la penna rimane sospesa. “Non mi piace ricordare quei momenti. Vorrei che non ci fossero mai stati”. Nel bar dell’Hotel City Plaza, 400 rifugiati, otto piani di stanze da condividere con gli sconosciuti, le finestre sono spalancate. C’è una corrente di aria che ogni tanto accarezza i capelli. Sembra di stare lontano, se chiudi gli occhi cadono le pareti. Che poi però sono sempre lì. “Ci sono quasi riuscito a scordare tutto. Solo che a volte sento i pianti disperati dei bambini che erano in viaggio con me. Inconsolabili continuano gridare nella mia testa. Non smettono mai”. Rami ha 38 anni, gli occhiali e un braccialetto con la faccia di Che Guevara. “Questo è il Che. Lui diceva che se non abbiamo l’educazione, le armi da sole non ci porteranno la libertà”.

Ci sono quasi riuscito a scordare tutto. Solo che a volte sento i pianti disperati dei bambini

La penna è ancora sospesa. Fa un sospiro più rumoroso degli altri e comincia. “Insomma c’erano tanti uomini, eravamo tanti. Poi c’è stata una battaglia. Una cosa lunga, hanno provato ad ammazzarci”. Istanti infiniti di niente, secondi che sembrano non passare mai. “Io pensavo solo ai miei figli, sono sopravvissuto per quello. Voglio un futuro, voglio mandare loro il denaro perché possano avere una vita dignitosa. E per fortuna che non li ho portati con me. Ci ho pensato per un mese, se fosse giusto oppure no, se fossero pronti per la traversata. Ma hanno 10 e 12 anni. Non me lo sarei mai perdonato se gli avessi fatto vivere quello che ho vissuto io. Nessuno dovrebbe”. Poi quella frase, covata in testa per tante ore. Quella che più di ogni altra cosa suona come una sconfitta: “Se tornassi indietro non partirei più. Nessuna disperazione può essere così grande da giustificare quel viaggio”.

1 /10

IMG_6382

1 /10

IMG_6382

Rami si guarda intorno e si mette a sussurrare. Nessuno deve sentire che si è arreso, che ha in testa un pensiero del genere e che l’ha detto ad alta voce. Perché se crolla uno, poi dietro a cascata ci finiscono anche gli altri. Allora prova a spiegarsi: “In Siria c’era la guerra e un giorno ho deciso di partire. Proprio io che sono nato da una famiglia di rifugiati palestinesi, io che mi nascondo da una vita, io che non ho una patria, io che ero in piazza quando è iniziata la rivoluzione. A un certo punto è successo: non ce l’ho più fatta”.

Rami è un doppio rifugiato, nato con il destino di essere ospite della sua terra e condannato a scontare colpe incomprensibili per tutta la vita. Il suo viaggio verso la Grecia è iniziato con i soldi (3500 dollari in totale), le persone giuste da corrompere e una lista infinita di domande a cui rispondere con bugie sempre più grosse. “Per prima cosa ho pagato mille euro a un generale dell’esercito di Assad per potermi spostare. E’ una delle tante cazzate di questo governo corrotto: noi palestinesi non possiamo muoverci liberamente”. E lì il primo interrogatorio: “Mi ha chiesto perché me ne stavo andando. Me lo ricordo perché ho pensato cosa gli interessasse, ormai aveva i miei soldi. Mi ha chiesto se ero un sostenitore dei ribelli. Ho detto di no, ho detto solo che non ce la facevo ad andare avanti economicamente”.

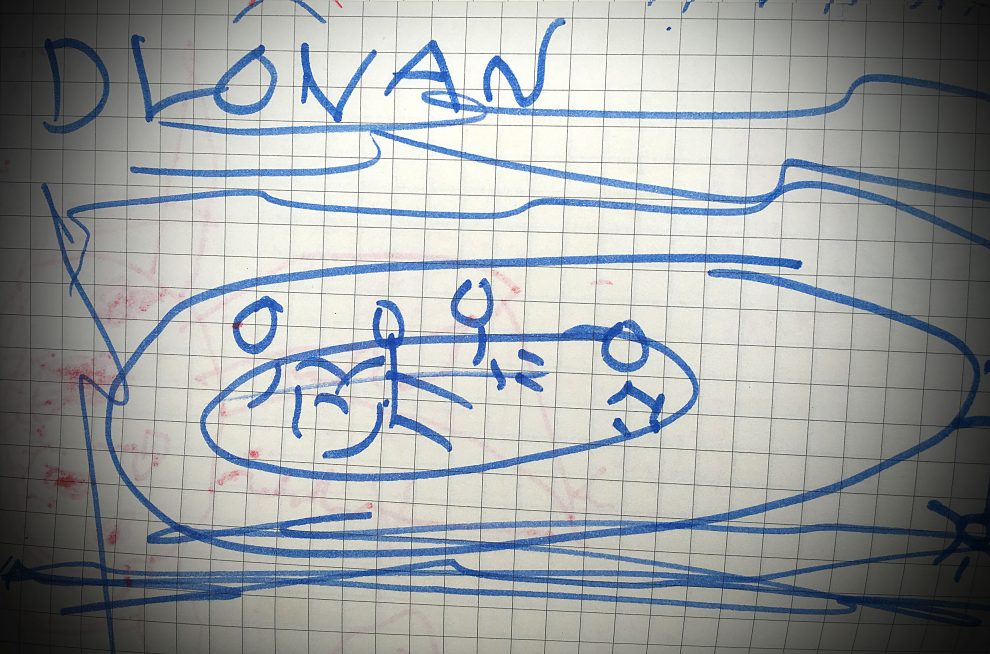

A quel punto Rami è stato caricato su una macchina a forza di spintoni e presentato ad alcuni esponenti del gruppo terroristico Al Nusra per uno scambio. “Ricordo che ci siamo fermati all’improvviso. Saranno stati più o meno dieci minuti, ma per me è come fossero stati dieci anni”. Scuote la testa, si asciuga il sudore con le mani. Scarabocchia sul foglio mentre con la coda dell’occhio controllo che nessuno dai tavolini a fianco stia ascoltando. “Quando sono sceso c’era un uomo con la barba lunga che ha cominciato a farmi delle domande sulla religione. Io non sono così credente: un amico mi aveva avvisato e mi ero ripassato le nozioni fondamentali. E’ stato un incubo. Prima mi ha chiesto come si prega. Io cercavo di farmi vedere sicuro. Poi ha voluto che ripetessi un verso del Corano”.

Anche adesso se ci pensa gli tornano le vertigini. Non lo sapeva Rami quel verso e fissando negli occhi l’uomo con la barba ha creduto di aver perso la sua occasione. “E’ passato un aereo. In quell’istante è passato un aereo e si è sentito un boato fortissimo. Io ho detto qualcosa, l’uomo ha balbettato e ha dato una pacca sulla spalla all’autista. Siamo partiti”. Ride Rami. Ed è la prima volta. Scoppia in una risata che gli esce da non sa dove, come se su quella storia non ci avesse mai riso e all’improvviso facesse meno paura.

“Insomma, quello è stato al confine con la Turchia. Superati i controlli mi hanno fatto unire a un gruppo di 63 persone. Scappavano come me”. Era notte, e hanno cominciato a camminare tra buche e animali, nel freddo del silenzio di quando fa buio pesto. “Pum pum. Pum pum pum pum. La polizia turca a un certo punto ha deciso di sparare e liberare i cani. Allora ho cominciato a correre, fortissimo. Pensavo ai miei figli e correvo”, dice.

Lo scatto è stato veloce come un lampo e quasi i muscoli si tendono ancora al solo ripensarci. “O la vita o la morte, non avevo scelta. Ci ho messo tutto il fiato che avevo in corpo. Di noi 25 sono stati presi dai turchi. Poi i nostri, i trafficanti che avevamo pagato prima di partire, hanno sparato e l’altra parte del gruppo è riuscita ad arrivare a Izmir”. Da lì partono i gommoni per la Grecia e lì Rami è stato messo in prigione per quattro giorni insieme agli altri compagni di viaggio. “Non lo so perché. Ci hanno preso e basta. Eravamo in 400 in una stanza, non ho mai dormito. Mai. All’improvviso ci hanno liberati e io sono corso subito sulla spiaggia per capire quando saremmo partiti. Abbiamo fatto due tentativi. E nel primo io ho perso il mio giubbetto di salvataggio. Non ho potuto ricomprarlo perché costava troppo”.

La seconda parte del viaggio è quella che nel disegno prende più spazio. C’è un gommone con tanti omini stilizzati e accatastati gli uni sopra gli altri come pezzi di legno. A malapena respirano. “Quando il motore della barca si è acceso ho pensato che la parte più brutta fosse passata e che non restasse che aspettare. E invece no: i turchi hanno iniziato a spararci addosso e a gettare degli oggetti con punte di ferro in mare per farci affondare. La battaglia è durata due ore. Poi appena arrivati in acque internazionali i greci ci hanno soccorso: ma noi non ci fidavamo e continuavamo a respingerli”. Ride. Ride ancora, per la seconda volta raccontando questa storia.

Eravamo in 400 in una stanza, non ho mai dormito. Mai. All’improvviso ci hanno liberati

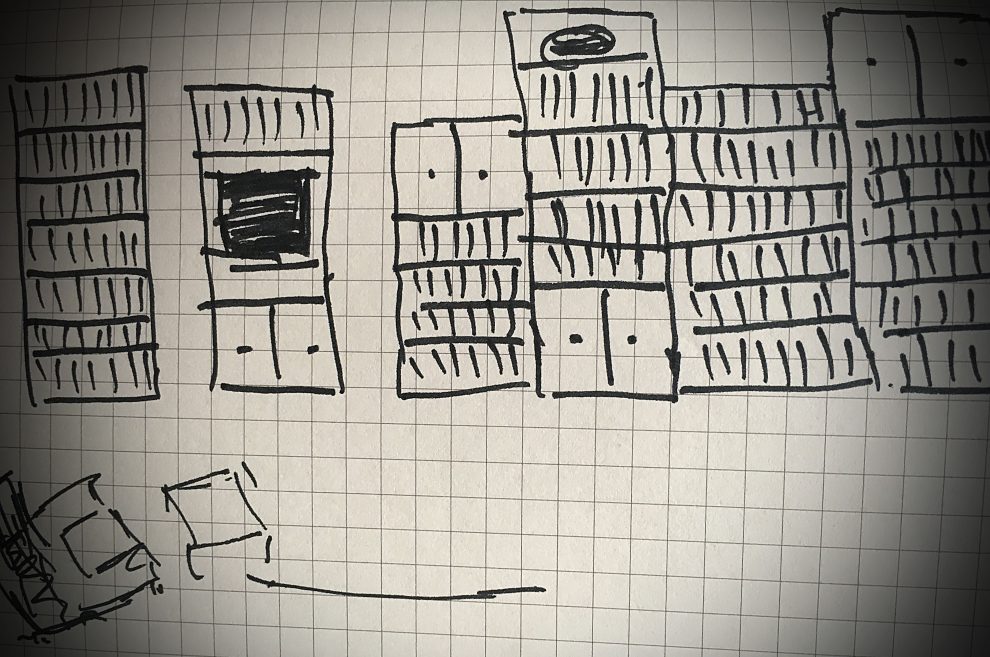

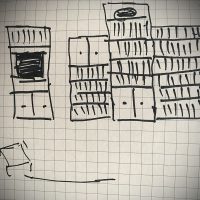

“Non lo faccio spesso. Non lo racconto questo viaggio, non lo disegno. Mi sembra di riviverlo ogni volta e non voglio. Voglio solo dimenticarlo. Ma il mondo deve sapere. Dovete sapere che a pochi chilometri dalle vostre case noi viviamo tutto questo”. A ogni ora di ogni giorno Rami si guarda indietro, fruga nelle tasche per trovare la forza e una motivazione valida. Dietro ci sono i suoi figli, una patria che è sua anche se nessuno lo ha mai riconosciuto come cittadino e una biblioteca. “E’ il mio tesoro, è nella mia casa di Aleppo: su scaffali in legno massiccio stanno ordinati i 2mila libri che mio padre mi ha lasciato in eredità. Era un preside, ma anche un intellettuale. E’ stato ucciso dai Fratelli Musulmani per le sue idee e da quel giorno porto sempre con me un libro”.

Quando ha fatto la traversata però Rami non ha potuto. Se lo avessero trovato gli avrebbero fatto altre domande, lo avrebbero fermato. Ora apre il borsello e di libri ce ne sono due: il dizionario arabo-greco e “Le città invisibili” di Italo Calvino. “Me l’ha consigliato un amico. Dice che parla dell’inferno e di come sopravvivere. E’ quello giusto per me”. Ride, ed è la terza volta.