Capelli neri arricciati sulla fronte, occhi vispi e leggero balbettio. E’ Romano, adolescente senza infanzia, “ragazzo di vita” della periferia romana, quella di fine anni Ottanta abitata da baraccati stranieri di prima generazione, quella dei campi di grano e dei prati punteggiati da greggi di pecore, sotto gli archi dell’acquedotto romano e sullo sfondo gli interminabili palazzoni lungo la via Tuscolana.

Con Romano ci incontravamo tutti i giorni nella sua baracca poverissima. Il pavimento era di terra battuta e l’unico arredo era rappresentato da una branda matrimoniale dove la sera si accucciava con sua madre e suo fratello disabile. Il solo pasto era consumato con quanto raccoglieva la madre, vedova e malata, nei suoi giri nel centro della Capitale alla ricerca di spiccioli con cui fare la spesa giornaliera. Tutti i giorni, con il caldo e con il freddo. Il solo svago di Romano e di suo fratello: una piccola televisione in bianco e nero collegata alla batteria di una macchina da rottamare.

Storia tragica, quella di Romano, storia dal destino segnato dall’infanzia nella periferia romana. Una di quelle storie dal finale scontato, come quella di una piantina che nasce con il fusto piegato.

Dopo 4 anni di contatti giornalieri, la storia mia e quella di Romano si sono divise. Non ci siamo più rivisti e neanche ho sentito il bisogno di farlo. Quando sai che una storia è tragica – e quella di Romano era scontato che lo sarebbe diventata – ci vuole forza e coraggio per riaffrontarla… Io quel coraggio e quella forza non li ho avuti. Probabilmente non li avuti neanche la maestra che l’ha accompagnato nei due anni di scuola dell’obbligo che Romano ha frequentato e che non è andata a cercarlo dopo aver constatato la sua assenza tra i banchi; non l’hanno avuta gli operatori sociali che per anni hanno frequentato la baraccopoli abitata dal ragazzo e che non hanno saputo leggere i suoi bisogni ed ascoltare i suoi sogni; non l’ha avuta il parroco della chiesa dove ogni domenica lui si trascinava come finto storpio a chiedere l’elemosina, che mai ha indagato sulla sua vita e le sue giornate. Per anni tutti ci siamo dimenticati di Romano, della sua vita, dei suoi sogni di ragazzo balbuziente e simpatico, ma terribilmente sfortunato per una vita partita male.

Con gli anni Romano è cresciuto, è diventato un uomo, un marito, un padre. Fino all’altro ieri aveva 11 figli. Oggi gliene sono rimasti 8, dopo il tragico rogo che ha carbonizzato le tre figlie nell’omicidio di Centocelle.

Il 10 maggio 2017 tutti si sono ricordati di Romano, della sua vita, della sua famiglia, dei suoi figli. Dal buio, il lampo dei riflettori accesi.

Dopo la tragica morte delle tre sorelline rom nel rogo del camper di Centocelle, a Roma, ha preso il via il pazzo circo mediatico. Poi, a seguire, le dichiarazione delle autorità, lo sdegno della società civile, la condanna degli uomini di Chiesa, gli editoriali sulle prime pagina. Prima tutti ad urlare contro il razzismo, poi, gli stessi, a sospettare sugli ambienti criminali nei quali sarebbe maturato l’omicidio. E così, ci si è ricordati di Romano per un solo giorno, un giorno di maggio. Il tempo utile per riempire le pagine di giornali e le trasmissioni televisive di commenti e valutazioni. Poi, tutti, pronti a puntare il dito.

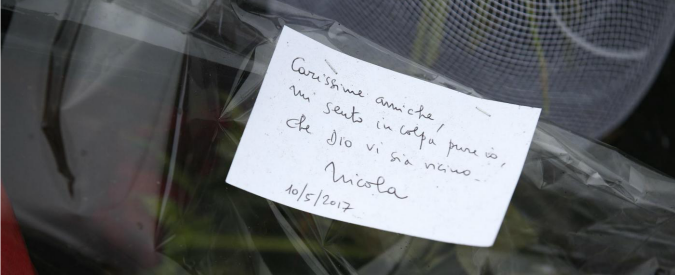

Nel vuoto che lascia l’intera vicenda, ciò che resta oggi a Centocelle, sull’asfalto bruciato è un mazzo di fiori. Sopra il mazzo, un biglietto scritto a mano: “Carissime amiche, mi sento in colpa pure io, che Dio vi sia vicino. Nicola”.

Le scuse non bastano a salvare tre vite. Ma servono a Nicola e servono pure a noi.

Perché le tre sorelle sono state uccise da una bottiglia molotov. Ma prima di quella notte, le tre figlie di Romano le abbiamo uccise noi. La responsabilità di una colpa è sempre individuale. Ma stavolta c’è una responsabilità collettiva con la quale siamo tutti chiamati a fare i conti, volenti o nolenti.

Dietro la storia di un camper bruciato ci sono vite segnate da un destino che nessuno ha avuto la forza e il coraggio di provare a cambiare così come dietro la mano dell’omicida ci sono le nostre omissioni, le nostre contraddizioni e i nostri discorsi vuoti. Che saziano i nostri sensi di colpa ma non cambiano la tragica realtà delle cose. E neanche la vita di Romano, ormai diventato uomo ma dalla nascita condannato all’oblio. Interrotto per qualche ora, un giorno di maggio, dal frastuono dei media.

Articolo Precedente

In Italia 6 milioni di obesi. Salute a rischio e miliardi di euro in costi per il sistema sanitario

Articolo Successivo

Reggio Calabria, latitante albanese ventottenne arrestato dopo sei anni