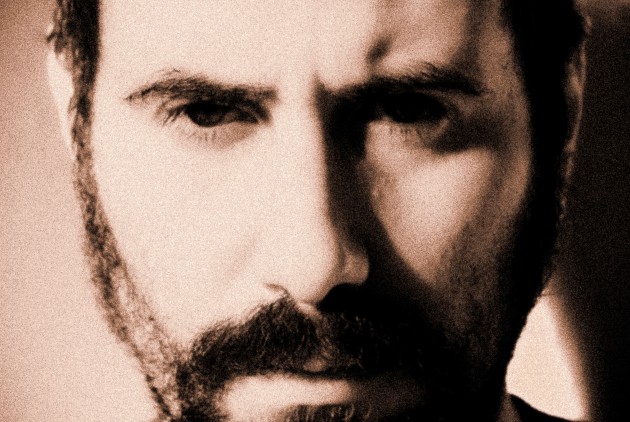

Attualmente Iosonouncane, nome d’arte di Jacopo Incani, classe 1983, nato in Sardegna, a Buggerru, “una manciata di case in una gola che sorgono fino ai piedi della spiaggia e una natura sfrontatamente e violentemente rigogliosa”, è impegnato in una inedita tournée in cui presenta assieme a Serena Locci, il suo ultimo album Die in versione acustica. Lunedì 7 dicembre è passato anche da Roma, occasione buona per intervistarlo e conoscerlo più da vicino. Ne è uscita una bella retrospettiva. La prossima esibizione, invece, la terrà a Cosenza il prossimo 10 dicembre al Teatro Morelli: chi può ne approfitti perché lo spettacolo, dice Iosonouncane, “non si ripeterà”.

Iacopo, come mai hai organizzato questa tournée in acustico quando la tua musica è prettamente elettronica?

La voglia di fare questa cosa è venuta dopo aver eseguito brani in acustico per radio e tv. Mi sono accorto che i brani potevano avere un ulteriore livello di lettura se presentati in una forma totalmente asciutta. Questa veste fa sì fa che a prendere il sopravvento sia la scrittura dei brani e la composizione in sé. Una cosa che è evidente anche nella loro versione iperarrangiata del disco che però può rimanere per alcuni ascoltatori in secondo piano. E poi sostanzialmente perché a suonarli così mi diverto davvero tanto. Quindi ho deciso che questa cosa non dovesse essere sporadica e isolata, ma che poteva essere strutturata in un mini tour di dieci date che non si ripeteranno.

Una cosa che si nota è che tendi a togliere, a essere il più sintetico possibile. Mi chiedevo se questo tipo di concerti rientri in questa logica.

Per quanto riguarda il mio ultimo disco Die, c’è una complementarietà inossidabile fra una musica estremamente prodotta ricca di suoni e di strumenti e brani molto lunghi e una parte lirica ridotta estremamente all’osso. Sono arrivato a questa sintesi delle parole dopo un grande lavoro di accumulo. Prima ho raccolto una quantità di materiale enorme, poi ho incominciato a lavorare in sottrazione. Il mio primo disco, La Macarena su Roma ha un equilibrio totalmente opposto. I testi sono molto lunghi e prosaici, questa volta mi andava di fare quel che si è rivelato essere il contrario.

Mi racconti il periodo in cui accumulavi materiale e scrivevi le bozze di quelle che sono diventate canzoni di Die?

Fino all’autunno del 2012 sono stato sempre in giro a suonare. Dai primi mesi del 2009, quando feci il mio primo concerto in assoluto, sono stati tre anni e mezzo di tour ininterrotto. In quell’arco di tempo quel che ho fatto è stato accumulare piccole bozze o frammenti, accostamenti di suoni o di beat, delle sequenze armoniche o melodiche, frasi e parole ricorrenti. Quando ho chiuso il tour sono tornato in Sardegna e lì ho lavorato per un lungo anno alla struttura del disco, alla stesura degli arrangiamenti e alla scrittura dei brani. Il mio approccio consiste nello scrivere brani chitarra e voce e poi arrangiarli: in pratica li scrivo nel momento in cui li arrangio e li arrangio nel momento in cui li registro. Le tre fasi per me sono un’unica fase. Mi sono ritrovato una gran quantità di materiale e ho deciso – anche perché non ero soddisfatto pienamente di quanto combinato fino ad allora – di affiancare al mio lavoro quello di Bruno Germano, un fonico che ha uno studio nella prima campagna bolognese, e insieme abbiamo deciso di lavorare in maniera maniacale sul suono di ogni singolo brano facendo un grosso lavoro di sottrazione e di sintesi, lavorando sul materiale che avevo registrato con mezzi di fortuna in Sardegna, coinvolgendo molti amici che suonano a vario titolo nel disco.

Die esce a quattro anni di distanza dal disco d’esordio La Macarena su Roma. Non è un po’ rischioso per uno che deve farsi conoscere uscire dopo così tanto tempo e con solo sei brani in cui la voce ha un ruolo paritario rispetto a quello della musica?

Direi che è estremamente rischioso, anche se non lo è assolutamente dal mio punto di vista, ma pare che sia così, soprattutto se vieni considerato un cantautore. Ti ritrovi in un calderone di robe che non ti assomigliano e non ti riguardano. Dopo il mio primo album, la mia natura e la mia identità mi parevano essere molto fraintese. Nel momento in cui ho iniziato a lavorare alle bozze, ho adottato come forma mentis quella di fare le cose che mi pareva senza limiti tecnici o dettati da eventuali difficoltà di portare dal vivo un disco così complesso. Nel momento in cui ho iniziato a fare il disco che avevo in mente e a campionare chitarre, Tenores sardi, a stendere arrangiamenti per la sezione fiati, pianoforte, organo, voci femminili ecc. lì ho iniziato a divertirmi per davvero, e le possibilità si rinnovavano continuamente, l’aspetto ludico ha preso il sopravvento. È andata così. Quando sono tornato in Sardegna venivo da tre anni e mezzo di tour, giornate spezzate tutte diverse dalle altre, avevo il bisogno fisiologico di un ritmo biologicamente compatibile soprattutto con il mio essere. Per ritrovare un mio equilibrio ogni giorno andavo a dare una mano a mio zio in campagna.

Come te la cavi con il lavoro agreste?

Il lavoro in campagna ti dà una qualche forma di sussistenza, quanto meno ti permette di tornare a casa con la busta di verdure e la bottiglia di olio e vino. Non l’ho fatto per sostentarmi, ma perché mi andava, in fondo è ciò che ho sempre fatto sin da bambino ed è il modo in cui sono cresciuto. Ho scoperto la città quando mi sono trasferito a Bologna per l’università, sono cresciuto in un paese in cui non ci sono nemmeno le strisce pedonali, non ero nemmeno abituato ad attendere che il semaforo diventasse verde… a un certo punto avevo voglia di fare il punto, avendo già sperimentato la vita da musicista, perché guadagnavo esibendomi. Ero però anche onestamente esasperato dalla gran mole di concerti fatti in un anno e mezzo, circa 250, il che significava quasi ogni sera spostarsi. Avevo anche deciso di non fare più concerti, poi però con il nuovo disco strutturato in maniera diversa e con le fortunate condizioni economiche, ho cambiato idea. Oggi è tutto diverso: non sono più costretto a spostarmi da solo in treno, ma siamo almeno in tre e ci spostiamo con un mezzo comodo.

Riesci a vivere solo grazie alla musica?

Sì, però come molti musicisti, anche più grossi di me, facendo molti concerti. Quindi fra un tour e l’altro si tratta di tirare la cinghia. Anche perché fare un disco, per come lo concepisco io, significa lavorarci otto o dieci ore al giorno, perché il mio approccio non è solo da compositore, ma da arrangiatore, di colui che registra, del produttore artistico, e di esecutore di quasi tutte le parti strumentali. Quindi è una cosa che prende tantissimo tempo. In questa fase bisogna essere bravi a saper gestire i soldi che si è riusciti a mettere da parte durante la tournée.

Tu hai già superato la soglia dei 30 anni. Quindi la fama per te è arrivata abbastanza tardi. Perché in Italia ci si mette così tanto a emergere?

A dir la verità ho iniziato a suonare fin da giovanissimo in una band che è esistita fino al 2007, gli Adharma. Dopo lo scioglimento ho deciso di intraprendere il mio progetto solista. Con i miei ex compagni ci siamo trasferiti tutti insieme a Bologna a 19 anni, all’epoca non avevamo soldi né strumenti, quindi ognuno per sopravvivere era costretto a lavorare per otto ore al giorno, chi in una fabbrica o in un call center facendo anche turni di notte. È stato molto difficile riuscire a essere competitivi, anche perché bisognava conoscere le persone che organizzano i concerti nei locali in cui gira la cosiddetta scena e riuscire a piazzarti. E per farlo devi avere i mezzi economici per farlo. La nostra posizione dal punto di vista prettamente pratico era svantaggiata. Ormai tutti i musicisti che vengono fuori lo fanno almeno dopo i 26/27 anni. Tutti i miei colleghi che gravitano nel mio stesso limbo hanno la mia età. È molto difficile in Italia, in qualsiasi campo, a 18 anni avere la possibilità di confrontarti e di suonare in maniera tale di poter crescere velocemente. Soprattutto in provincia, specie in Sardegna. È fisiologico che sia così, ma io non ho fretta, non c’è problema.

Cosa facevi per mantenerti quando vivevi a Bologna?

Ho fatto l’operatore di call center per 4 anni. Durante gli anni dell’università ho fatto i lavori più disparati: ho fatto panini, lavato piatti, distribuito giornali, l’imbianchino, quello che capitava. Ho studiato tre anni Cinema all’università, poi a un certo punto non ho più vinto la borsa di studio che era la mia fonte di sostentamento, e dopo i tre anni di università avevo bisogno di lavorare.

Sei riuscito a laurearti?

No. A un certo punto ho deciso di non laurearmi. Il motivo? Non mi andava più. Le cose che ho studiato mi sono molto piaciute, tant’è che oggi guardo quasi un film al giorno e vado spesso al cinema, ma a un certo punto avevo bisogno di soldi, ma facendo otto ore al call center, e subito dopo andare a suonare alle prove mi toglieva le forze che avrei dovuto dedicare allo studio. Tornando a casa tardi non c’era né il tempo né la voglia di studiare. Il passaggio da studente a lavoratore non mi ha creato nessun problema, anzi…

Oggi quanto tempo della giornata sei concentrato sulla tua attività artistica?

Direi tutto il tempo che non passo a dormire. Sono perennemente ricettivo su tutto, anche se non sono alla chitarra o a stendere qualche beat. Lo sono tanto nell’osservazione di un paesaggio visto da un autobus quanto nell’ascolto anche di una canzonaccia di Eros Ramazzotti, per dire. Sono continuamente lì con la testa.

Articolo Precedente

Scott Weiland, lettera aperta dell’ex moglie: “Per i suoi figli era già morto da tempo. Non glorificatelo”

Articolo Successivo

Le compositrici femminili nella storia della musica classica: da Maria Anna Mozart a Francesca Caccini