Spesso vengo accusato di andare a frugare sempre negli angoli sporchi del Giappone, denunciando gli aspetti negativi e a volte – quanto meno per noi “occidentali”– un tantino bizzarri di un paese che invece ha molto da insegnarci. Verissimo. Oggi parliamo allora di uno degli aspetti più positivi del Giappone: la sicurezza. Il Giappone, compresa Tokyo, la metropoli più “sicura” e organizzata del mondo, è un Paese dove si vive tranquilli, circondati da persone oneste ed educate, dove difficilmente si viene aggrediti o derubati e dove le donne possono camminare tranquillamente per le strade, anche in piena notte, senza alcun timore. Una realtà che oltre a poggiare su un efficace – forse un po’ “paternalistico” – sistema di prevenzione e repressione (che ha, come vedremo, i suoi costi) ha origini e motivazioni culturali, sociali ed economiche. Il fatto, ad esempio, che i giapponesi siano tra i popoli più educati e istruiti al mondo, che vengano sin da piccoli educati a un’etica di gruppo in base al quale chi sbaglia e/o delinque infanga e danneggia l’intera famiglia /azienda/comunità cui appartiene, e che, almeno finora (ma la situazione sta peggiorando) non ci siano sacche di povertà, degrado sociale, emarginazione e conflitti etnici/religiosi paragonabili ad altri paesi industrializzati.

Fatto sta che il Giappone – e forse ce ne rendiamo più conto noi stranieri che ci viviamo che gli stessi giapponesi, per i quali la “sicurezza”, basta vedere lo stupore e la frequenza con cui restano vittime di reati all’estero, è una condizione scontata – è uno dei Paesi più sicuri al mondo, certamente il più sicuro tra quelli appartenenti al G20. Lo dicono le statistiche, tutte positive, da primi della classe. Dal numero (e tipo) di reati commessi (un milione e mezzo quelli denunciati nel 2012, quello più comune è il furto di biciclette, metà delle quali vengono anche ritrovate), alla popolazione carceraria (“appena” 54 detenuti su 100mila persone, in Italia è di 108 e negli Usa oltre 700), al tasso di recidività (38%, metà di quello Usa). Un dato, in particolare, fa davvero, e positiva, impressione. Il numero di cittadini che, nel giro di anno, restano vittime di un reato: negli Usa è il 39%, in Australia (che detiene il record dei paesi industrializzati) il 54%, uno su due, in Giappone il 16%.

Fatto sta che il Giappone – e forse ce ne rendiamo più conto noi stranieri che ci viviamo che gli stessi giapponesi, per i quali la “sicurezza”, basta vedere lo stupore e la frequenza con cui restano vittime di reati all’estero, è una condizione scontata – è uno dei Paesi più sicuri al mondo, certamente il più sicuro tra quelli appartenenti al G20. Lo dicono le statistiche, tutte positive, da primi della classe. Dal numero (e tipo) di reati commessi (un milione e mezzo quelli denunciati nel 2012, quello più comune è il furto di biciclette, metà delle quali vengono anche ritrovate), alla popolazione carceraria (“appena” 54 detenuti su 100mila persone, in Italia è di 108 e negli Usa oltre 700), al tasso di recidività (38%, metà di quello Usa). Un dato, in particolare, fa davvero, e positiva, impressione. Il numero di cittadini che, nel giro di anno, restano vittime di un reato: negli Usa è il 39%, in Australia (che detiene il record dei paesi industrializzati) il 54%, uno su due, in Giappone il 16%.

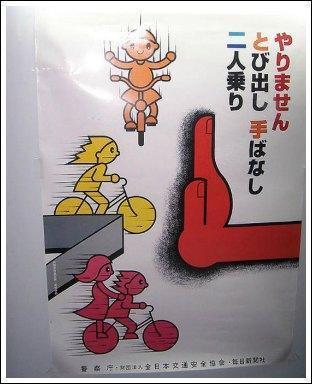

Non sono riuscito a trovare dati omogenei per l’Italia, ma immagino siano vicini a quelli Usa, o di poco inferiori. Se prendiamo in considerazione solo i reati violenti, in Giappone la percentuale scende al 2%. A Tokyo il rischio di essere derubati, aggrediti, violentati o ammazzati è rispettivamente di 80, 200, 700 e 2000 volte minore che a New York. E va tenuto presente che in Giappone tutti, ma proprio tutti i reati, vengono denunciati e regolarmente indagati. In Italia dubito che si denunci il furto di una bicicletta e anche nel caso dei veicoli a motore la denuncia la si fa solo a scopo assicurativo, per ottenere un eventuale risarcimento. In Giappone no: la gente si aspetta, e spesso viene soddisfatta in questa sua giusta speranza, di ritrovare i beni sottratti e anche quelli, evento molto più comune, semplicemente dimenticati o smarriti. Le polizze furto in Giappone, per i veicoli, hanno un costo irrisorio, e comunque pochissimi le sottoscrivono. Pensate che le autorità, visto il relativo aumento dei furti in casa, ha avviato da tempo una campagna di “sensibilizzazione”, con spot televisivi e cartellonistica stradale, invitando i cittadini a “chiudere” casa. Molti giapponesi, compresi gli abitanti di Tokyo, non lo fanno. E comunque si usano serrature simboliche, che un qualsiasi ragazzino farebbe saltare in pochi secondi, con un temperino.

Tutto questo ha un costo, denunciano Amnesty international e altre organizzazioni che difendono i diritti umani come Human rights watch, che al sistema giudiziario e carcerario giapponese ha dedicato, tempo fa, un’accurata e controversa pubblicazione nella quale si denunciano sia lo strapotere della polizia (che dispone di un “fermo” che può durare sino a 23 giorni, durante il quale i diritti alla difesa sono molto limitati se non assenti) che quello della magistratura: in Giappone vige infatti il principio di discrezionalità dell’azione penale (per tutti i reati, anche i più efferati), principio che spesso sconfina nell’assoluta arbitrarietà e che “produce” il vistoso, ma variamente interpretabile, effetto dell’alto tasso di condanna nei processi. Il 99.8% dei quali finisce, infatti, con la condanna dell’imputato.

“Questo non perché polizia, pubblici ministeri e giudici siano particolarmente bravi ed efficienti – spiega l’avvocato Yuichi Kaido, presidente dell’ordine forense di Tokyo – ma perché il sistema è tale per cui il rinvio a giudizio avviene solo in caso di preaccertata, o comunque presunta, colpevolezza. So che è un concetto pericoloso e per noi avvocati inaccettabile, ma è così e nonostante piccoli, lentissimi passi avanti, il sistema non è destinato a cambiare. Anche perché dà i suoi frutti: l’ampia discrezionalità consente di valutare in fase istruttoria una serie di opzioni alternative, anche per i rei confessi, che in altri ordinamenti possono essere adottati, e solo dopo dispendio di tempo, energie e costi, da un tribunale”.

In sostanza, la “sentenza” in Giappone, viene decisa già durante il fermo di polizia. Un comportamento “convincente” e “collaborativo” (leggi: confessione) da parte di un accusato anche di reati gravi, può portare al non luogo a procedere, all’archiviazione, seguita da una sorta di “informale”, ma efficacissima, “libertà vigilata”. Viceversa, “arroganza” e “mancanza di collaborazione” (leggi: richiesta di assistenza legale) significa rinvio a giudizio e condanna sicura. Cui segue quasi sempre, la prigione. Dove la vita è dura, molto dura. Per tutti. Nessun privilegio, disciplina ferrea, obbligo di lavoro non retribuito, al punto che anche il Giappone, come la Cina, ha provocato censure da parte dell’Onu per l’utilizzazione di lavoro forzato nella produzione di beni di consumo. Ma anche assoluta sicurezza. Non ci sono rivolte, proteste organizzate, violenze tra detenuti o contro le guardie carcerarie. Al massimo, qualche volta, ci scappa qualche gesto di autolesionismo, magari un suicidio. Due, stando ai dati ufficiali, negli ultimi 3 anni, su 118 carceri per un totale di circa 50mila detenuti. Il rapporto detenuti – guardie (che sono armate solo di un piccolo manganello) è di 70 a 1, un record.

Laddove le nostre carceri sono sovrappopolate, sporche, rumorose e pericolose qui sono pulite, ordinate, sicure. Al punto da non sembrare prigioni, ma caserme. Dove gli “ospiti” non sono vengono “temprati” nello spirito, ma anche obbligati a lavorare. Luoghi di addestramento, lavoro e riabilitazione sociale improntati a una disciplina ferrea, dove guardie e detenuti si salutano inchinandosi l’un l’altro, ma senza mai guardarsi in faccia, dove non si fuma e tanto meno si beve, dove non è possibile acquistare o ricevere cibo aggiuntivo, e non si può parlare tranne che per un’ora al giorno e dove si è puniti con lunghi periodi di isolamento e razioni di cibo ridotte per ogni minima infrazione, compresa quella, considerate grave, di incrociare lo sguardo con le guardie. Ai detenuti, soprattutto quelli stranieri che qui sono quasi la metà degli “ospiti”, appena entrati viene consegnato un libretto stampato in varie lingue (c’è anche l’italiano) e le prime due settimane si passano, in assoluto isolamento, a imparare oltre un centinaio di minuziosissime regole (da come e quando lavarsi i denti alle posizioni da assumere durante i pasti, il riposo e perfino il sonno) e memorizzare una sorta di “pentalogo” che i detenuti sono costretti a urlare a squarciagola ogni volta che si spostano, marciando o correndo, da un posto all’altro del carcere. E che recita più o meno così: “D’ora in poi sarò onesto, sincero, educato e rispettoso. Collaborerò e rispetterò le regole e mi pentirò profondamente. E sarò riconoscente”.

“Il carcere in Giappone è dove il sistema cerca di riparare le macchine difettose, o quelle che si sono rotte – spiega l’avvocato Kaido – nella speranza di poterle riutilizzare”. E in un certo senso è vero: la vita in carcere è dura sì, con ritmi e regole asfissianti e talvolta crudeli. Ma una volta usciti, a parte i mafiosi locali, gli yakuza, e i poveracci che commettono appositamente reati per poter avere un alloggio e pasti assicurati il fenomeno è in pericoloso aumento, soprattutto tra gli anziani) difficilmente ci si ritorna. Il tasso di recidività, come abbiamo già indicato, è tra i più bassi del mondo industrializzato (38%) ed esiste un efficace sistema di reinserimento nel tessuto sociale. Spesso è la direzione del carcere che si impegna a trovare un lavoro agli ex detenuti. Ed esistono enti ed associazioni, sia pubblici che privati, che “seguono” questa delicata fase di reinserimento. Come in Italia, insomma.

Articolo Precedente

Datagate, Cina batte Usa 3-0. In Asia gli Usa faticano a trovare complicità

Articolo Successivo

Fukushima, “le vostre pile per raffreddare il reattore”. Addio all’eroe Yoshida